Чарльз Тилли. От мобилизации к революции

В Издательском доме ВШЭ вышла книга американского исторического социолога Чарльза Тилли, в которой он рассматривает теоретические проблемы коллективного действия на многочисленных исторических и современных примерах — от народных волнений XVIII века в Англии и Октябрьской революции до демонстраций второй половины XX века. Мы публикуем главу, посвященную необходимым условиям и возможным последствиям революции, оригинальную теорию которой разрабатывает Тилли. Что должно произойти, чтобы революция случилась? И при каких условиях она может за собой повлечь кардинальные структурные изменения? Автор перевода — Дмитрий Карасев.

Заказать на сайте издательства — https://id.hse.ru/shop/novelty/303790250.html

Революционные события и коллективное насилие

Мы рассмотрели три непосредственные причины революционных ситуаций: 1) появление соперников или коалиций соперников, выдвигающих эксклюзивные альтернативные требования контроля над государством, которое в данный момент контролируется членами данной политической системы; 2) приверженность данным требованиям со стороны значительной части населения; 3) неспособность или нежелание агентов данного государства подавить альтернативную коалицию и (или) приверженность ее требованиям.

Другая триада суммировала непосредственные причины революционных результатов: 1) наличие революционной ситуации; 2) революционная коалиция между претендентами и членами данной политической системы; 3) контроль над существенными силами со стороны революционной коалиции. Сложенные вместе эти элементы составляют рецепт революции.

Суммируя следствия данного рецепта, мы можем воссоздать идеализированную последовательность революционных событий:

1) постепенная мобилизация соперников, выдвигающих взаимоисключающие требования контроля над государством и (или) неприемлемые для членов существующей политической системы;

2) стремительное увеличение числа людей, разделяющих эти требования, и (или) стремительное расширение коалиции, включающей неприемлемых или выдвигающих эксклюзивные требования соперников;

3) безуспешные попытки государства (по поручению членов политической организации) пресечь альтернативную коалицию и (или) признание ее требований; это вполне может включать попытки насильственной демобилизации — захват, девальвацию или рассеяние ресурсов, находящихся в распоряжении соперников;

4) установление эффективного контроля над некоторой частью государства со стороны альтернативной коалиции — частью территории, функциональным подразделением, частью работников;

5) борьба альтернативной коалиции за сохранение или расширение этого контроля;

6) восстановление единой политической системы в результате победы альтернативной коалиции или в результате ее поражения, или путем создания временного соглашения (modus vivendi) между альтернативной коалицией и некоторыми или всеми членами прежней политической системы; фрагментация революционной коалиции;

7) восстановление рутинного государственного контроля над подвластным населением.

Я излагаю все это вовсе не для того, чтобы представить некую новую «естественную историю» революции, как обозначили это Лайфорд П. Эдуардз или Крейн Бринтон, а для того, чтобы обозначить логику предшествующего анализа [Edwards, 1927; Brinton, 1965].

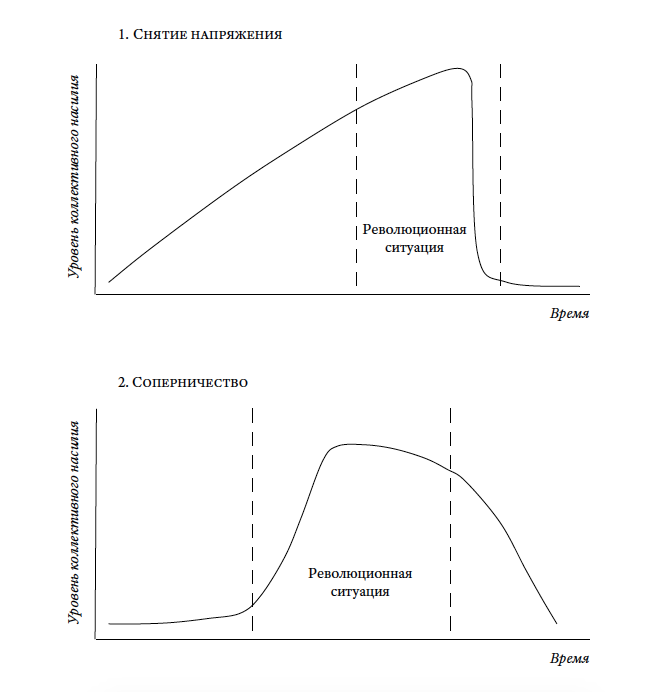

Эта логика значительно отличается от распространенного представления о революции как некотором «снятии напряжения» (tension-release). Если бы модель революции как снятия напряжения была верна, то можно было бы ожидать, что уровень коллективного насилия будет неравномерно повышаться до предела — самой революционной ситуации, — а после быстро спадать. В этот момент, как предполагается, напряжение рассеивается. «Конкурентная» модель («contention» model), которой следовал я, говорит о другой последовательности. Она не дает четких предсказаний о кривой насилия до революции, так как это зависит от конкретного характера мобилизации и конкуренции, которые привели к многовластию. Тем не менее она отвергает необходимость нарастания насилия до революции.

Но

Во-вторых, борьба конкретной политической системы против своего соперника равнозначна войне: борьба ведется неограниченными средствами. Поскольку на карту поставлен контроль над всем государством — высокие риски и высокие издержки оправданы. Высокие риски и высокие издержки включают уничтожение людей и имущества.

В-третьих, при первоначальном захвате контроля над центральным аппаратом государства, вероятнее всего, происходит фрагментация революционной коалиции, и подобная фрагментация сама по себе имеет тенденцию порождать дальнейшую борьбу с применением насилия. Революционная коалиция фрагментируется по нескольким причинам: для захвата власти требуется больше мобилизованных масс, чем для ее удержания; неизбежное расхождение некоторых основных целей соперников внутри коалиции выходит наружу, как только общая цель захвата власти достигнута; те соперники, которые быстро мобилизовались до революции, могут быстро демобилизоваться

В-четвертых, победоносная политическая система также может столкнуться с проблемой восстановления рутинного государственного контроля над населением даже после того, как с многовластием покончено. Как только государство возвращается к своей работе по извлечению и перераспределению ресурсов, оно сталкивается с людьми, сопротивляющимися уплате налогов, захвату их земель, мобилизации их сыновей на войну, трате времени на местное управление. Так начинается новый виток насильственного насаждения и насильственного сопротивления. Там, где первоначальный очаг революции ограничен, это, вероятнее всего, проявится как распространение коллективного насилия на другие части населения. Поэтому в централизованных государственных системах наиболее вероятна такая последовательность: значительная и решительная борьба в центре, за которой следует более широкоохватный ряд менее решающих сражений на остальной территории.

В данных концептуальных рамках ряд условий, вероятно, влияет на общий уровень насилия, вызванного революцией. В целом чем больше соперников, участвующих в борьбе за власть (при неизменном количестве людей, вовлеченных в эту борьбу), тем выше уровень насилия, так как число взаимных проверок позиций между соперниками экспоненциально возрастает с увеличением числа соперников. Чем больше колебания в контроле над различными сегментами государства со стороны различных коалиций соперников, тем выше уровень насилия — и потому, что захват контроля сам по себе приносит насильственное сопротивление, и потому, что каждое изменение контроля запускает дальнейшее взаимное тестирование позиций.

Наконец, характер репрессивных средств в арсенале государственного контроля значительно влияет на степень насилия. Связи здесь очевидны, но сложны: использование смертоносного оружия для борьбы с беспорядками увеличивает смертность в ходе коллективного насилия, разделение труда между специалистами по внутреннему порядку (полицией) и ведению войны (армией), вероятно, уменьшает ее; связь репрессивного потенциала правительства с насилием, вероятно, криволинейна (незначительный ущерб людям и имуществу там, где государство обладает огромным репрессивным потенциалом, а также там, где репрессивный потенциал незначителен); уровень насилия, вероятно, возрастает там, где вооруженность правительства и его оппонентов приближается к равенству. Все эти отношения и прочие правдоподобны, но имеются не более чем фрагменты систематического подтверждения их реальной достоверности.

Если в этих обобщениях что-то есть, то степень коллективного насилия, производимого революцией, должна иметь лишь слабое и косвенное отношение к степени, в какой изменяется распределение власти. Нулевое перераспределение власти (которое большинство из нас назвали бы неудавшейся революцией) может произойти в качестве результата любого из идеализированных этапов, представленных ранее, хотя оно становится менее вероятным по мере продолжения этапов.

Революционные результаты и дальнейшие структурные изменения

При каких условиях всеобъемлющие структурные изменения сопровождают революцию или являются ее результатом? Мы уже рассмотрели этот вопрос в той степени, в какой под структурными изменениями подразумевается переход власти от класса к классу, от партии к партии, от соперника к сопернику. Но если под структурными изменениями понимать дальнейшее перераспределение ресурсов, изменение в качестве жизни, урбанизацию, индустриализацию, моральное возрождение, то все зависит от масштабов используемой временно́й перспективы.

В действительности в ходе революции происходит относительно небольшое число постоянных изменений такого рода. Энгельс, Сорель и Фанон — все они возлагали надежды на огромное моральное возрождение во время самой революции: исторический опыт, к сожалению, свидетельствует об отсутствии подобных примеров. Другие структурные перестановки, происходящие в ходе революции, как правило, носят временный характер: мобилизация людей, лояльностей, организационных способностей и вооружений на национальном уровне, которая убывает, как только выкристаллизовывается новая структура власти, нарушение повседневной рутины празднествами, обсуждениями, чрезвычайными ситуациями, временным появлением комиссаров, комитетов управления, оперативных групп. Майкл Уолцер прекрасно изображает революционное мировоззрение Англии XVII в., Ричард Кобб — революционный менталитет Франции XVIII в. [Сobb, 1957; Walzer, 1970]; тем не менее для мировоззрения и менталитета большинства людей, революции — всего лишь преходящие явления.

Лишь немногие великие революции представляют собой исключение из этих примеров отсутствия краткосрочной трансформации; возможно, эта исключительность и позволяет называть их великими революциями. Несмотря на то что дворяне и духовенство восстановили часть своих позиций во Франции во время правления Наполеона и после него, конфискация и продажа аристократической и церковной собственности с 1790 по 1793 г. навсегда понизила вес этих двух могущественных классов. Советы пережили большевистскую революцию. Китайские коммунисты начали реорганизацию деревенских структур почти сразу же, как только появились на сцене. В отличие от скептических воззрений Бринтона, который утверждал, что революция ведет страну через огромные потрясения примерно к тому же положению, которое она в любом случае заняла бы после эквивалентного промежутка времени, возможно, что степень структурного изменения, происходящего в период многовластия, является лучшим показателем глубины постоянных перемен, которые будут созданы революцией.

В долгосрочной перспективе революции, по-видимому, меняют направление структурной трансформации в той степени, в какой они производят передачу власти. Где есть широкомасштабный переход власти между классами, там конкретная коалиция, которая выигрывает, глубоко меняет последующее политическое развитие страны. Сравнительное исследование Индии, Японии, Китая, США, Франции, Англии, Германии и России, осуществленное Баррингтоном Муром говорит именно об этом. Военные перевороты почти никогда не производят сколько-нибудь значимых структурных изменений — несмотря на заявления о национальном обновлении, которые ритуально сопровождают их в наши дни, — поскольку они связаны с незначительными перестановками среди предельно ограниченного набора соперников. Очевидные исключения из этого правила — революции сверху, подобные японской и турецкой — обычно имеют реформаторский сегмент правящей элиты, который эффективно отрезает своих собратьев от дальнейшего доступа к власти и формирует коалиции с классами, ранее не допускавшимися к власти.

Тем не менее организационные средства, доступные тем, кто получает власть после революции, влияют на степень структурных преобразований, осознанно запущенных государством в послереволюционный период. При обсуждении влияния «сдерживающих условий», при которых революционная коалиция захватила власть, на ее последующую способность трансформировать организацию общества, Отто Киркхаймер приходит к выводу о том, что чрезвычайные полномочия (которые получили государства в результате кризисов XX в., таких как Первая мировая война) резко сократили ограничения для властей предержащих:

Революции XX в. стирают грань между чрезвычайной ситуацией и нормальной жизнью. Общественные движения плюс государство могут организовывать массы поскольку: (а) теперь в их руках находятся технические и интеллектуальные средства, позволяющие направить массы на значительные социальные программы, а не просто освободить их энергии от уз традиции; (б) у них есть средства для контроля жизни людей путем распределения работ и ступенчатой системы поощрений, что было недоступно для в основном сельскохозяйственных и ремесленных структур 1790-х годов и все еще недоступно для торгово-посреднических и мелкопредпринимательских экономик 1850–1860-х годов; (в) они унаследовали бесконечное количество технически совершенных способов пропаганды, пришедших на смену неопределенным отношениям между лидером и массой предыдущих периодов; и (г) они сталкиваются с государственными организациями, потрясенными военными неурядицами и экономическим кризисом. При этих условиях Советская Россия могла одновременно осуществлять экономическую и политическую, буржуазную и постбуржуазную революцию, несмотря на очень узкую базу своей политической элиты. Тогда как прежде временное революционное объединение 1793–1794 гг. не только быстро распалось, но оставило своим наиболее передовым отрядам, санкюлотам (sansculottes), только один меланхолический выбор между отчаянным бунтом — Жерминаль 1795 г. — и возвращением в доорганизационное состояние полной беспомощности и страданий [Kirchheimer, 1965, p. 973].

На основании этого анализа можно сделать более общие выводы. Несмотря на «сдерживающие условия», с которыми столкнулись революционные коалиции во Франции 1789–1794 гг., они захватили государственный аппарат, который на тот момент был уже абсолютно централизованным и мощным по сравнению с теми, которые сложились в других странах по всему миру. Они смогли использовать эту большую власть, для того чтобы уничтожить юридическую структуру феодализма, осуществить значительную передачу богатств, подчинить церковь и построить массовую армию. Революционеры XIX в., которые неоднократно захватывали контроль над испанским государством, овладевали аппаратом, но его добывающих и репрессивных возможностей было недостаточно, для того чтобы осуществить какую-либо из задач национального преобразования.

Верно то, что мобилизация соперников, происходящая до и во время революции, может сама по себе способствовать дальнейшей национальной мобилизации, передав в распоряжение государства ресурсы, которые были просто недоступны до революции: собственность, энергию, информацию, лояльность. Это то, что действительно характерно для стратегий современных национальных революций. Китайский опыт показывает, что в ходе длительной мобилизации революционеры иногда создают альтернативные институты, которые потенциально сильнее, чем существующее государство, и служат инфраструктурой нового сильного государства, когда революционеры приходят к власти. Однако большинство революционеров захватывают государственный аппарат без длительной предварительной подготовки организационной альтернативы. В этих случаях уже аккумулированная сила государства в куда большей степени, чем размах мобилизации во время революции, влияет на вероятность того, что революция приведет к фундаментальным структурным изменениям.

Признаюсь, эти поверхностные обобщения не дают достойного ответа на один очень важный вопрос. Ибо на нашей оценке долгосрочных последствий революций различных видов должно основываться наше суждение о том, стоила ли эта некая революция или революционная возможность своих издержек. Некоторые революции я оцениваю как стоящие. Но в настоящее время никто не располагает достаточным систематическим знанием вероятных структурных последствий той или иной разновидности революций, чтобы с уверенностью дать такую оценку.

За исключением, пожалуй, ретроспективы. Историки продолжают спорить о том, чего стоили английская, французская и русская революции, и о том, чего им удалось добиться. В этих случаях (по крайней мере, в принципе) они имеют дело с действительностью, а не с вероятностью. Эта потенциальная определенность, однако, имеет тенденцию к самоуничтожению; когда речь идет о таком радикальном событии, как английская революция, почти все предыдущие события, оставившие след в Англии XVII в., в некотором смысле могут рассматриваться как «причины», и почти каждое последующее событие, как в этой стране, так и в сопредельных, в некотором смысле является «результатом». Причинно-следственный анализ в этом контексте становится возможным при редуцировании революции до определенных существенных составляющих, выявлении достаточных условий для них, а затем определении последующих событий, которые были бы маловероятны без революционных составляющих. Таким образом, каузальный анализ реальных, исторических революций и революций вообще сходятся на вероятностных заключениях.