Как санитары и волонтеры работают в России с подопечными психоневрологических интернатов

Сегодня в России в

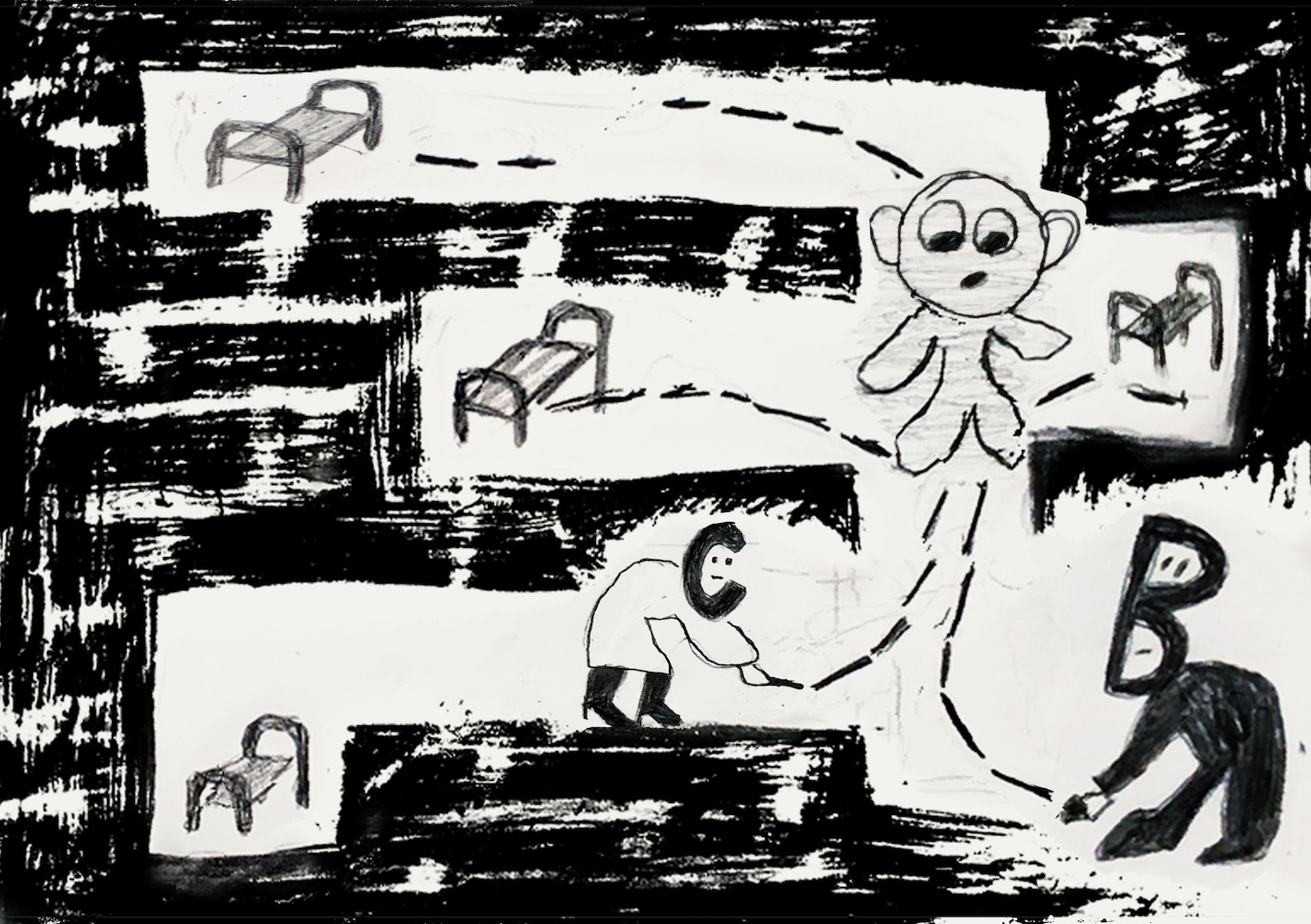

Антрополог Анна Клепикова изучает внутреннее устройство тех ДДИ и ПНИ, где сталкиваются две организации: государственное здравоохранение и волонтерское НКО. Алеша Рогожин поговорил с ней о различиях в институциональных логиках, стоящих за практиками штатных сотрудников интернатов и волонтеров благотворительных организаций, перспективах реформирования этих учреждений, главных плюсах включенного наблюдения и разных способах наладить коммуникацию. Иллюстрации — Сергей Середа.

Текст подготовлен и опубликован в рамках специального проекта syg.ma, посвященного поиску нового знания о России. Манифест можно прочитать по ссылке. Мы открыты любым предложениям сотрудничества и совместного поиска: если вы хотите рассказать об исследовании, которое проводите сами или делают ваши подруги, друзья, знакомые и коллеги, пишите на редакционную почту hi@syg.ma.

И подписывайтесь на инстаграм карты!

Исследование: различные подходы к инвалидности и перспективы реформирования ДДИ и ПНИ

Я занимаюсь медицинской антропологией и антропологией инвалидности. Эти дисциплины изучают представления о здоровье и болезни в разных культурах и соответствующие им практики, а также устройство общественных институтов, связанных со здоровьем. Мое диссертационное исследование было посвящено устройству детских домов-интернатов (ДДИ) и взрослых психоневрологических интернатов (ПНИ), где подопечных обслуживают и штатные работники (врачи, медсестры, воспитатели, санитарки), и волонтеры. Это не совсем медицинские учреждения: первые находятся в ведении Министерства труда и социальной защиты, а вторые подотчетны и ему, и Минздраву.

Когда выбирала тему исследования, меня заинтересовало волонтерское сообщество, и в частности мотивация его участников. Я пошла работать в ДДИ, где содержатся дети с множественными нарушениями, в качестве волонтера, чтобы заняться включенным наблюдением. В первый же день в учреждении мне бросилась в глаза насколько по-разному волонтеры и санитарки видят детей и свои задачи в работе с ними: они по-разному говорят о них, по-разному понимают их потребности и возможности, по-разному объясняют их поведение (речь идет о детях с тяжелыми нарушениями, почти никто почти никто из них не ходит, мало кто говорит). Поэтому я решила сместить фокус с волонтерского сообщества на сам институт, где сталкиваются две организации: государственное здравоохранение и волонтерское НКО.

Изолирующий подход к инвалидности

Что в нашей культуре должен делать ребенок, если у него температура? Ему нужно только лежать в кровати. По крайней мере, такое представление было актуально еще в моем детстве. Защитный патерналистский подход предполагает, что инвалидность — это индивидуальная трагедия конкретного ребенка или человека. Так получилось — теперь уж, будь добр, лежи в кровати и ешь по часам.

Эта идеология нигде не прописана как некий продуманный подход к пациентам — я выделила ее из анализа дискурсов и практик, то есть из того, что санитарки делали с детьми и что они по этому поводу говорили. Для них характерны такие фразы, как «Он же больной, ему ничего не нужно», «Эти дети болеют, они должны лежать» или «Он ничего не понимает, у него в карточке написано “идиотия”».

Эта культурная система представлений, которую реализовывают санитарки, отражена и в самом формальном устройстве ДДИ, в количестве персонала и в его профессиональной специализации. Потому что если группу в 13 человек в течение всего дня обслуживает одна санитарка и — иногда — один педагог, то предполагается, что у детей не очень широкий набор потребностей и их может удовлетворить сотрудник без

Инфраструктурные особенности также отражают эту идеологию: дети, которые не могут самостоятельно передвигаться, живут на втором этаже из двух — в здании, где не предусматривалось ни пандуса, ни лифта и до прихода волонтеров не было ортопедических инвалидных колясок. Значит, подразумевалось, что дети, помещенные в учреждение, никогда не покидают пределов своих «групп», как там говорят или попросту палат.

Весьма красноречиво в этом отношении и расписание — там много чего тщательно расписано по часам, однако в самых простых вещах обнаруживаются противоречия: кто должен проводить утреннюю зарядку, если в обязанности санитарки это не входит, а в расписании она есть? Или, например, раз в неделю предусмотрен банный день. На помывку группы выделено полтора часа, этим занимается единственная санитарка. Ребенку, допустим, 16 лет, он весит 40 килограммов. Санитарка, часто женщина преклонного возраста, должна его взять на руки (причем за нее он сам не держится, потому что у него ДЦП и спазмированы мышцы), принести в ванную, помыть и переодеть (что тоже непросто с учетом спастики у ребенка) — и все это за несколько минут, ведь в группе 13 человек.

Защитный патерналистский подход предполагает, что инвалидность — это некоторая более-менее случайная индивидуальная трагедия конкретного ребенка

Это, в свою очередь, отражалось в практиках санитарок: они грубо, по крайней мере с точки зрения гуманитарного взгляда, бросали детей в ванну, на минуту окунали в воду и доставали. Как можно отмыть за минуту то, что копилось неделю, не очень понятно, особенно если учесть, что многие из детей — уже подростки. Но, с другой стороны, можно понять, почему так происходит: санитарка ограничена институциональными условиями.

Отдельные санитарки даже в этих условиях пытались сохранять человеческое отношение к детям и не быть такими небрежными: старались несмотря ни на что тщательно их помыть, аккуратно покормить, аккуратно переодеть, проследить, чтобы их одежда была в порядке. Если дети кашляли, эти санитарки приносили им сироп из дома. Они ухаживали тоже в рамках патриархальной заботы, но скорее домашнего образца.

Исторически такой метод изолирования и складирования всех, кто отклоняется по

Итак, если мы считаем, что инвалидность — это личная трагедия, которая случилась с человеком, и он уже больше не годен для общественной жизни, то государство берет на себя базовую заботу, платит пенсию, помещает в учреждение социального обслуживания; но раз уж это с тобой произошло и ты такой неполноценный, значит, ничего другого тебе в этом обществе не положено. Такой подход мы можем наблюдать у штатных работников ДДИ и ПНИ.

Нормализующий подход к инвалидности

Идеология волонтеров — это более современный, гуманистический подход к инвалидности, его также называют нормализующим. Согласно ему, инвалидность — не индивидуальная трагедия человека, а некоторая общественная проблема, и ее решение зависит от того, что общество готово дать, чтобы вернуть в свое лоно человека с

Эти подходы сформировались в полноценную идеологию — хотя в педагогике существовали похожие методы и раньше — в 1960-е годы, во время борьбы за права меньшинств: ЛГБТ, этнических групп, людей с различной инвалидностью. Во многом гуманистическая педагогика и идеология отношения к людям с инвалидностьюона укоренена в идеях Выготского, который говорил о том, что ребенок с физическими проблемами ощущает их не как таковые, а как «социальный вывих»: его инвалидность дана ему через социальные последствия. Как общество сформирует путь для особенного ребенка, так он и будет себя в нем ощущать, такие и будут перспективы. Понятно, что люди с тяжелой инвалидностью имеют некий условный предел развития. Но за счет педагогической системы их можно вписать в общество в гораздо большей степени, чем кажется на первый взгляд.

В отличие от убеждений санитарок, идеология волонтеров прописана в правилах, висящих на стене в волонтерской комнате, в памятке, которую выдают в начале работы, на сайте организации. Там сказано, что все дети способны к развитию и коммуникации. Волонтеры, как и санитарки, непрофессионалы, но их задача — искать коммуникативный ключик к ребенку, который много лет провел в учреждении, с которым мало общались, который замкнулся в себе, в котором работают различные депривационные механизмы. Из этого состояния ребенка нужно выводить, пытаться провести его в социальный мир, заинтересовать чем-то.

Согласно нормализующему подходу, инвалидность — это некоторая общественная проблема. Как общество сформирует путь для особенного ребенка, так он и будет себя в нем ощущать

То есть, согласно этому подходу, дети в учреждении — это прежде всего дети. Им, как и обычным детям, нужны отношения, похожие на семейные, уход, похожий на семейный, чтобы им аккуратно поменяли пеленку, аккуратно помыли, помазали лосьоном от опрелостей, добавили в ванну пенку, как это происходит в нашей современной городской культуре. Ребенок без тяжелых патологий в нашем обществе получает образование — значит, и детям с инвалидностью это должно быть доступно. Через игру можно научить ребенка с инвалидностью хотя бы базовым навыкам: есть ложкой, ходить или самостоятельно одеваться, если это позволяет состояние его рук и ног. Ребенку и вообще человеку нужно какое-то разнообразие: прогулки, экскурсии, праздники, дни рождения. Все это волонтеры пытались предоставить детям в ДДИ: от обучения навыкам самообслуживания, поездкам на фонтаны в Петергоф и раздачи игрушек до простого перемещения // пересаживания из кровати в ортопедическую коляску, чтобы ребенок смотрел не в потолок, а по сторонам. Эти практики наталкивались на довольно сильное сопротивление санитарок. Они воспринимали волонтеров не как помощников детей, а как своих помощников, потому что в интернате не хватало рабочих рук. Когда санитарки видели, что волонтеры не

Дело не только в разнице подходов — деятельность волонтеров затрудняла привычную работу учреждения. Например, они приносили детям игрушки, а санитарки их выкидывали, потому что ребенок начинал играть, шуметь, а санитарки считали, что это мешает другим детям спать. Кроме того, когда ребенок спит и ни с кем не коммуницирует, спокойнее самой санитарке. Поэтому дети были, можно сказать, отучены коммуницировать. Ведь, если ребенок начинает плакать, можно просто не обращать внимания — и он поймет: никто не реагирует, значит нет смысла плакать. Когда волонтеры пришли в ДДИ, дети вообще поначалу на них не реагировали. Я сама видела, что, если из дома ребенка (где оставшиеся без опеки находятся до четырех лет) привозили нового подопечного, он первое время вообще никак не коммуницировал. Лишь после того, как волонтеры тормошили его, он начинал общаться, кричать, что-то требовать, плакать. Однако такое поведение очень неудобно санитаркам, и их можно понять, потому что целый день работать с тринадцатью плачущими детьми, которым ты не во всем можешь помочь, — это очень тяжело. Раньше в рамках учреждения находили какой-то баланс: дети не коммуницировали, а санитарки справлялись со своими обязанности. Волонтеры, хотя и взяли на себя часть работы санитарок, сделали детей более требовательными. Поэтому заведенный в ДДИ порядок перестал работать. Хотя со временем эти две группы находили точки соприкосновения. Некоторые санитарки замечали успехи детей и признавали, что волонтерская работа имеет какой-то эффект. Но этого недостаточно, чтобы говорить о систематическом сближении подходов.

Перспективы реформирования ДДИ

Обеспечить среду, где человек с инвалидностью не испытывал бы проблем с социализацией, можно только вне крупных интернатов. Для детей такой средой является семья. Социальная политика должна быть нацелена на то, чтобы родители не отказывались от детей с инвалидностью, а сирот усыновляли. И некоторый прогресс в этом направлении уже достигнут.

Так, одна из НКО стала заниматься профилактикой отказов от детей с синдромом Дауна. Инициативу поддержали на государственном уровне. Представителей НКО пустили в роддома, а врачам рекомендовали не уговаривать родителей отказываться от детей с синдромом Дауна. Это сработало — по крайней мере, в отношении благополучных семей. Конечно, есть семьи в трудной жизненной ситуации или неблагополучные, в которых ухаживать за таким ребенком некому. Но в то же время представление, будто главной причиной детской инвалидности является алко- или наркозависимость родителей, не соответствует действительности. Дети с нарушениями появляются в самых разных семьях.

Как ни странно, своеобразным образом сработал консервативный поворот в государственной политике, в согласии с которым был, например, принят закон Димы Яковлева о запрете иностранного усыновления. Хотя он позволял многим детям с тяжелой инвалидностью найти семью, у этого людоедского закона были и хорошие последствия. Повысили некоторые пособия по опекунству над такими детьми. Заработала система устройства детей в семьи: взрослые обучаются в школе приемных родителей, где оценивается их способность ухаживать за ребенком. Брать детей, в том числе с инвалидностью, в семьи стали гораздо больше.

Не специализированные детские дома переименовали в Центры содействия семейному устройству детей. И пусть в некоторых регионах это стало формальным переименованием, многие руководители учреждений действительно начали проводить соответствующую политику. Больше 10 лет назад, когда я работала в детском доме, там жили 500 человек, а сейчас — около 300. Причем появляется на свет и выживает таких детей все больше, потому что расширяются возможности медицины. Например, ребенка, который рождается на раннем сроке беременности, набрав всего 500 граммов, сейчас выхаживают, но он остается глубоко инвалидизирован. И, несмотря на это, количество детей в учреждениях сокращается. Если государственная поддержка семейного устройства будет еще активнее, то еще через десять лет систему можно будет назвать реформированной.

Перспективы реформирования ПНИ

Взрослый психоневрологический интернат объединяет в себе хоспис, психиатрическую больницу и психиатрическую тюрьму. Это своеобразный склад, где находятся все, кого не удалось поместить куда-то еще, — там хуже, чем в любом специализированном учреждении. В обычной тюрьме, например, ты хотя бы знаешь свой срок. А если у тебя есть психиатрический диагноз, ты тоже живешь в тюремных условиях, но, скорее всего, никогда из них не выйдешь. В психиатрической больнице пациенты лежат при обострении, а в ремиссии они живут дома, — подопечные ПНИ же постоянно находятся в психиатрической больнице. В свою очередь, хоспис может быть менее медикализированным учреждением и больше внимания уделять достойным условиям проживания — здесь условия хосписа не отличаются от больничных.

Если детей с инвалидностью нужно устраивать в семьи, то для взрослых существуют центры сопровождаемого проживания. Это дома, в которых от 6 до 20 человек живут вместе с помощником, обучаются обслуживать себя и социализируются. Их селят в комнаты по двое, у них есть какой-то досуг, возможность получать образование, а в идеале — работа. Такие дома создаются некоммерческими организациями, и в последнее время довольно активно. Пару лет назад их было 40, сейчас, возможно, больше. Но в одном ПНИ может жить 1000 человек, а в центре сопровождаемого проживания — максимум 20, то есть цифры несопоставимы. Вероятно, я

ПНИ, как и ДДИ, финансируются по занятым койко-местам: на обслуживание каждого клиента ежемесячно выдаются вполне приличные деньги. В нормативах прописаны все услуги, которые, собственно, и оплачиваются, однако по факту многие из них остаются недоступными. Помимо этого, подопечные получают пенсию, 75 процентов которой выплачивают учреждению за пребывание, а 25 могут расходовать сами, если они дееспособны. Недееспособные передают имущественные права опекуну, в случае ПНИ — дирекции. Если у недееспособного есть жилплощадь и нет родственников, дирекция может сдавать ее в пользу опекаемого. На практике она может поступать с этими средствами как-то иначе. Вот почему реформирование ПНИ натолкнулось бы на сопротивление: в этом не заинтересованы ни директора интернатов, ни чиновники локальных комитетов соцзащиты, ни другие участники подобных неформальных финансовых схем.

Метод: включенное наблюдение, спонтанное общение и насыщенное описание

Изначально я шла в поле, чтобы исследовать сообщество волонтеров. Думала пойти методом глубинных интервью с ними. Дело осложнялось тем, что в волонтерской организации работали не только россияне, но также поляки и немцы. Многие поляки довольно хорошо говорили по-русски, потому что это были девушки с польских филфаков, которые начитались Достоевского и приехали в Россию разгадывать тайну русской души. Другая часть поляков и немцы приезжали по программе добровольного социального года. Я не говорю по-немецки, немцы не говорили по-русски, а брать интервью на английском, не родном ни для кого из участников, бессмысленно с точки зрения последующего антропологического анализа получившегося нарратива. Соответственно, значительная часть волонтерского сообщества выпадала. Кроме того, так как мой научный интерес к этому полю вырос из удивления, что люди идут в такие страшные места заниматься тяжелым трудом, меня не отпускало желание преодолеть себя и самой пойти в волонтеры. Поэтому я решила вести включенное наблюдение.

Включенное наблюдение, то есть работа волонтером, продолжалось в течение двух лет: сперва год в ДДИ, затем еще год в ПНИ. Волонтерская организация сразу согласилась на то, чтобы я проводила исследование, за что я им безумно благодарна: это было отважным шагом с их стороны. Правда, попросили скрыть мою цель от администрации учреждения: у них были сложные отношения. Санитаркам, с которыми работала, я говорила, что пишу дипломную работу. Они это нормально воспринимали, с их точки зрения это даже оправдывало мое присутствие.

Однажды я попыталась сделать интервью с санитаркой, и, когда я впоследствии оценивала этот разговор, он показался мне вполне удачным. Но в процессе было ощущение, что она воспринимает меня не как исследователя, а как представителя конкурирующего сообщества, — и то, что она говорит мне в этой беседе, определяется прежде всего необходимостью оправдать практики санитарок перед волонтерами. Я могла бы все равно брать интервью и анализировать их с учетом этого аспекта, но решила, что спонтанное общение с санитарками в рабочих ситуациях, рамки которого гораздо менее ограниченны, куда продуктивнее.

Когда я закончила полевую работу, накопилось много материала. Я же общалась не только с детьми, но и с волонтерами и санитарками — и задавала им спонтанно все те же вопросы, которые могла бы включить в интервью, например: кем они работали, что думают о подопечных. Для них такое общение было гораздо понятней.

Позже я сделала несколько интервью с волонтерами, некоторые их которых к тому времени стали моими близкими друзьями. За счет доверительных отношений разговор приобретал определенную глубину. Однако основным моим методом было включенное наблюдение, поскольку оно позволило увидеть начинку сообщества, его практики, а не анализировать только дискурсы, пусть даже не только официальные, но и неформальные.

В моем антропологическом исследовании мне было прежде всего важно анализировать именно такие спонтанные высказывания и реакции, а не застывшие презентационные нарративы. Кроме того, мне было симпатично, что, используя волонтерское сообщество для наблюдения, я одновременно могу что-то отдавать ему, своими руками делать что-то полезное, работать с людьми. Этот принцип обмена между исследователем и исследуемым сообществом не всегда можно реализовать, но хорошо, что можно к этому стремиться. Когда ты не просто приходишь изучать то или иное сообщество, а в

Когда материал о волонтерах достиг насыщения я не ушла из поля, а осталась еще, потому что поняла, что могу теперь погрузиться в коммуникацию с детьми, делая своего рода самоэтнографическое наблюдение этого общения

Первые антропологи, как мы знаем, проводили в полях по

Кроме того, любое место, даже просто перекресток улиц, имеет свою темпоральность: если ты постоишь на этом перекрестке в воскресенье утром и в пятницу вечером, то увидишь совершенно разное. Так и в детском доме зима отличается от лета, выходные от будней, утро от вечера и так далее.

Где-то через

Но вскоре стало понятно, что если я буду продолжать интенсивную полевую работу, то не успею написать магистерскую диссертацию. Кроме того, у меня сформировалась очень сильная эмоциональная привязанность к своему полю и я оказалась перед выбором: либо остаться работать в детском доме, либо продолжать научную карьеру — для меня это перестало быть совместимым. И я усилием воли, поддержанным научным руководителем, отодрала от себя эту привязанность, ушла из поля, полгода писала магистерскую диссертацию, а в аспирантуре отправилась исследовать взрослый интернат.

Траектория: древнеанглийский язык и ролик о волонтерах во «ВКонтакте»

Антропологию я выбрала случайно. Я закончила филфак и понимала, что хочу заниматься наукой. Мой диплом был посвящен древнеанглийскому языку, и я думала: этим занимаются куча специалистов в Британии, у них там свои научные школы и так далее — какой вклад я могу в это внести? Затем год преподавала английский, размышляла, что делать дальше, и столкнулась с лекциями моего будущего руководителя Ильи Утехина. Это был курс по семиотике, в частности в нем рассказывалось об устройстве коммуникации со слепоглухими людьми. Меня тогда поразило, что такого рода общение вообще возможно. На тот момент я не знала, что такое культурная антропология, но мне захотелось стать ближе к месту, где обсуждают такие сюжеты — так я поступила на факультет антропологии Европейского университета в

Я отучилась первый семестр и нужно было выбирать тему магистерской работы, а у меня не было готовой идеи. Однажды увидела во «ВКонтакте» ролик о волонтерах, которые ухаживают за детьми в детском доме, — он шокировал меня, потому что я тогда вообще не знала, что такие дети существуют. Сейчас проблемы людей с инвалидностью и психическими расстройствами гораздо больше представлены в СМИ — а тогда, в 2008 году, ничего это не было. Я начала гуглить о ПНИ, мне выпали какие-то страшные картинки, и я подумала: «Как можно там работать?! Зачем мои ровесники идут туда?» Стала спрашивать себя, смогла бы я работать с такими детьми, таскать их на руках, переодевать им памперсы. Так что в моем случае тема исследования родилась из искреннего личного вопроса, с которым я столкнулась в жизни.

После защиты кандидатской обычно публикуют монографию. Я же написала по мотивам диссертационного проекта книгу «Наверно, я дурак». В ней попыталась в автоэтнографической манере проанализировать свое взаимодействие с полем как исследователя и как человека. Это не

Затем я занималась другими исследовательскими проектами по антропологии инвалидности. Один из них был посвящен семьям, где есть дети с аутизмом и другими особенностями развития — он включал три крупных российских города и получил поддержку фонда помощи людям с аутизмом «Выход».

Также я приняла участие в проекте Российского фонда фундаментальных исследований: мы изучаем подходы к инвалидности в

Еще один очень ценный для меня проект поддержал фонд «Живи сейчас», который помогает людям с боковым амиотрофическим склерозом. Это болезнь Стивена Хокинга, но Хокинг был в

Результаты своих исследований я инкорпорирую в курсы, которые мы с коллегами читаем на факультете антропологии ЕУСПб и на других площадках (например, на факультете свободных искусств и наук СПбГУ). Это такие курсы, как медицинская антропология, психологическая антропология, антропология тела.

***

Анна Клепикова — кандидат социологических наук, декана факультета антропологии Европейского университета в

Связаться с Анной можно в фейсбуке или по электронной почте aklepikova@eu.spb.ru