Изобретение (бес)смерти(я) в Стране Анархии

Делимся хулиганским электрическим докладом — его читал нижегородский философ Евгений Кучинов, много сил и времени отдавший изучению Макса Штирнера и воскрешению странного корпуса текстов, создававшихся Александром Святогором и братьями Гордиными. Биокосмизм, (бес)телесность, анархия и новый странный мир ждут встречи с читателями этого сообщения.

Приблизительное время чтения ~ 15 минут

Разговор о том, что происходит после того, как все закончилось (здесь я отсылаю, прежде всего, к сообщению Ильи Будрайтскиса об Апокалипсисе [1]), продолжает сбивать меня с толку. Но если сбивчивость пропадет, это значит, что к теме, наверное, пропал интерес. Я буду говорить об образах, противоположных убедительным образам бессмертия. Тема «Изобретение смерти и бессмертия в Стране Анархии» основана на архивных и философских исследованиях, которые я веду в последнее время. Она связана с довольно странной темой русской философской мысли и поэзии 1910–1920-х годов, которую можно обобщить в рубрике анархокосмизма.

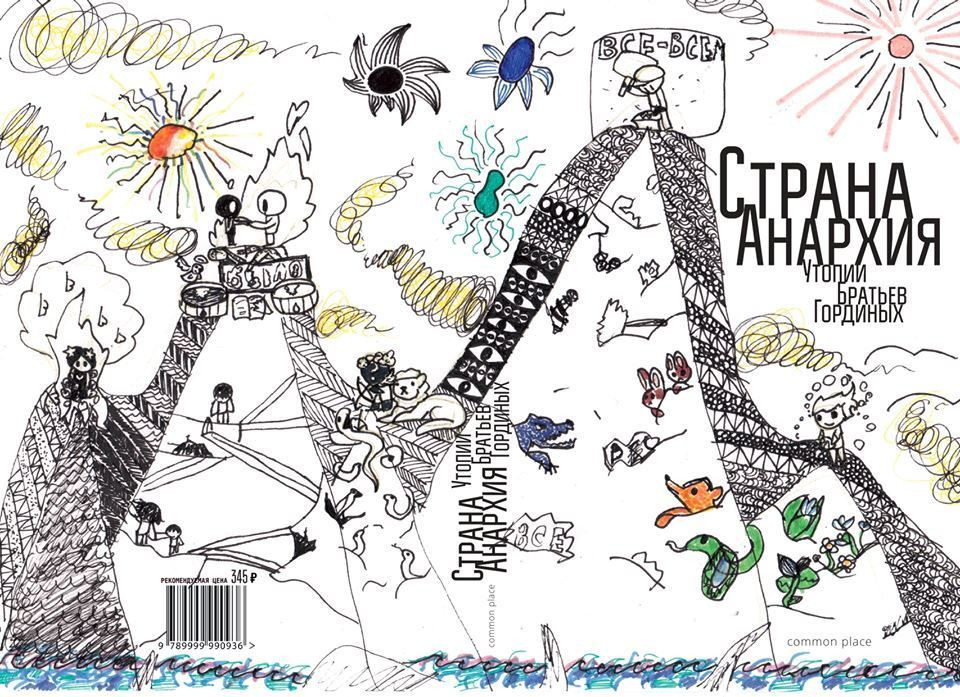

Этому течению не очень везет с исследовательским интересом, хотя в этом году вышли аж два сборника текстов братьев Гординых, куда вошли произведения, которые до этого сто лет не переиздавали. Я думаю, это невезение с интересом связано с политической «гибридностью» моих героев: анархокосмисты не очень интересны для космистов, потому что они анархисты, а для анархистов — потому что они космисты.

Если обратиться к мысли Жижека о месте высказывания, где выпукло заявляет о себе идеология, то следует помнить, что идеология заявляет о себе там, где заходит речь о естественном. С другой стороны, когда мы говорим о смерти и бессмертии, идеология заявляет о себе еще более выпукло, потому что речь идет о завершении идеологии и желании вечно ее длить. В этой связи для меня важен Вальтер Беньямин — он болезненно и яростно обратил внимание на то, что у нас нет истории, кроме той, что написана победителями. Все, что мы знаем сегодня о бессмертии, по сути, является бессмертием, которое позволяет победителям таковыми и оставаться, вечно воспроизводя свою победу. Вспомним также Мартина Хайдеггера, который подливает масла в огонь, говоря, что конец может длиться вечно и сам себя воспроизводить.

В

Убедить — значит, представить то самое бессмертие, которое вы ждали. Я же скорее буду разубеждать и представлять не столько убедительные, сколько странные и неуместные образы бессмертия, которые мне удалось откопать.

Если следовать Беньямину, моя задача состоит в том, чтобы чесать историю против шерсти и находить в ней отвратительных блох, двигаясь в направлении разжигания искры надежды. Помимо всего прочего искра надежды является также тусклой искрой войны между разными образами бессмертия — войны, в которой еще нет победителей, которая может быть продолжена даже после того, как все закончилось.

Я начну с Макса Штирнера, который с легкой руки Фридриха Энгельса считается отцом анархизма. Сам он себя анархистом нигде не называет, но симпатии со стороны анархистов конца XIX — начала XX века к нему очень велики. Штирнер — это воплощенный философ-неудачник, превращенный сегодня в мем. Хайдеггер в трех словах мог описать жизнь Аристотеля: «родился, мыслил, умер». Если в той же манере подумать о жизни Штирнера, то можно сказать, что он родился, присваивал и умер. С одной стороны, неудачник, а с другой — Штирнер растаскивается абсолютно разными идеологиями: от анархоиндивидуализма до фашизма. Сам же он пытается развернуть масштабный проект остановки истории и диалектики, наблюдая за теми метаморфозами, которые до него происходили в философии Гегеля. Он предлагает абсолют присваивания, потребления и поглощения, который представляет собой остановку отчуждения: Единственный полностью захватывает историю и диалектику в свою собственность, не давая им ускользнуть «на чужбину».

Что же со смертью? У Штирнера есть замечательные рассуждения о смерти, которые подхватывают мои герои. Без преодоления отчуждения бессмертие, говорит он, не

Следующие мои герои, которые очень хорошо были знакомы с идеями Штирнера, — братья Гордины: старший — Вольф, младший — Аба. Два брата, которые были безумными раввинами. Они, говоря опять же словами Хайдеггера, родились, изобретали и один из них точно умер (это Аба), а по поводу второго, Вольфа, неизвестно, умер ли он, потому что его следы целиком стерты. Я довольно долго выяснял дату его рождения и боролся с локальным мифом у историков о старшинстве Абы. Умер Вольф или нет — неизвестно. Год смерти и могилу мне найти не удалось.

Братья Гордины внимательно прочитали Штирнера и практически до неузнаваемости его изменили — они его присвоили в манере авангардистских поэтов, которую они могли бы противопоставить манере Штирнера. У Велимира Хлебникова есть замечательные слова о том, что эпоха приобретателей заканчивается, ей на смену приходит эпоха изобретателей. И братья Гордины считают, что самое лучшее присвоение — это изобретение или переизобретение. Практически везде в своих текстах они ругают Штирнера, но удивляет тщательность, с которой они его переделывают: если можно объявить Штирнера воскресителем этики стоиков, как делает Мишель Фуко, говоря, что Штирнер воскрешал этику заботы о себе, то Гордины воскрешают в Штирнере еще и онтологию стоиков, их учение о бытии, творческом (или, дословно, техническом) огне.

Для них главной онтологической единицей является техника, которая не мыслится как человеческий инструмент, не является объектом, — это некий порыв, жизнь, которая выпадает из всех существующих закономерностей.

Они задолго до спекулятивного реализма ставят проблему «соотносительности» — отсутствия доступа к миру по ту сторону его данности, которое сегодня называется корреляционизмом. Братья Гордины говорят о том, что мир не соотносителен времени, пространству и, естественно, закону, продолжая нововременное движение секуляризации и заканчивая атеизм, безбожие так называемым афизмом: не только Бога, но и природы не существует. Несоотносительный мир — это не природа, а технический объект, который сам себя конструирует, изобретает и усложняет. Это напоминает творческий огонь из текстов стоиков. Братья Гордины пишут несколько утопий: они воскрешают утопизм, считая его техническим планом.

Одна из главных их утопий — «Страна Анархия». Страна Анархия — это странное место, куда попадают Пятеро Угнетенных, пять главных концептуальных персонажей братьев Гординых. Сейчас я их перечислю.

Во-первых, Личность или Я. Это очень интересный персонаж, потому что может быть кем и чем угодно. По сути, это тот, кто читает саму утопию, и тот самый Единственный (в манере Штирнера), о котором там идет речь. Во-вторых, Рабочий, в-третьих, Женщина, в-четвертых, Юность или Детство, а

Все они объединяются, идут в некую пустыню и, только соединившись, попадают по ту сторону — в страну Анархию, которая поражает их своей красотой и красками. Там они встречают человека, который становится их проводником. Если вы почитаете эту утопию, то от угнетенных вы часто услышите: «Я не понимаю, что тут происходит. Почему тут все так чуднó устроено? Зачем, например, вам такой избыток летающих объектов? Зачем вам все эти летающие объекты?» (там все летает).

В воздух можно поднять какое-то средство передвижения, человека, но там летают книжки, радуги, реки и вообще все оторвано от основ.

Страна Анархии не предназначена для понимания. По мере продвижения по этой стране, похожей на рай, герои задают своему проводнику вопрос о бессмертии: «Раз тут все так прекрасно, не решили ли вы главный вопрос человеческой жизни, не справились ли вы со смертью?» А их проводник — это супертролль, своими ответами и замечаниями еще больше угнетающий этих пятерых угнетенных. Сначала он говорит одно, а потом парадоксально другое. Сначала он замечает: «Бессмертия пока еще нет, наши ученые над этим работают, но даже если бы смерти не было, ее бы следовало изобрести», — то, что у Штирнера означает присваивание смерти, у братьев Гординых означает изобретение смерти.

Изобретение смерти необходимо, чтобы бессмертие не стало тюрьмой, замкнутым контуром и некой неизбывной тоской.

Продвигаясь по стране дальше, они снова задают тот же вопрос о бессмертии, и их проводник говорит уже совсем другое: «Да

Самоубийство свободно, когда происходит не

Мотив изобретения смерти и бессмертия подхватывает Александр Святогор. Если по-хайдеггериански кратко, то он родился, кричал и был расстрелян. Если бы не был расстрелян, то он, может быть, не умер бы. Кто знает! Для Святогора бессмертие — это крик, который расщепляет тело на множество личин, погружая его в некий животный живой поток, который он называет бестиализмом. Для него бессмертие описывается как инстинкт — но это не инстинкт самосохранения, который мы обнаруживаем в экспериментах по виртуальному бессмертию или в крионике. Инстинкт бессмертия непреодолим, это инстинкт захвата и расширения жизни, а самое главное, это творчество. Бессмертие и существует благодаря постоянно воспроизводящему себя в новизне творчеству.

Александр Ярославский — сначала друг Святогора по Креоторию биокосмистов (так называлась их организация в Москве), а потом его оппонент. Он родился, писал стихи и тоже был расстрелян. Мне о нем трудно говорить, потому что у него не так много теоретических работ, он, по преимуществу, поэт. Предисловие к книге 1922 года с говорящим названием «Пуповина человечества» — это один из немногих текстов, где он пытается быть хоть чуть-чуть теоретичным. Там Александр Ярославский противопоставляет бессмертие биокосмистов мелкобуржуазному бессмертию. Он борется с разными типами мещанского бессмертия, в первую очередь с идеей Эйгена Штейнаха об омоложении через трансплантацию яичек — идея, известная по «Собачьему сердцу». В одном из своих стихотворений Ярославский пишет о несправедливости того, что бессмертие покупается: оно доступно для тех, кто может за него заплатить. Он замечает, что такое коммерческое бессмертие забавно, — услуги по продлению жизни (как сегодня услуги крионики) вы можете оплатить и, как пишет Ярославский, унести прямо в своих штанах. Его тезис в том, что биокосмическое бессмертие должно быть каким угодно, но другим, — это есть сама инаковость, обновление, изменение.

Вот у этих яростных безумцев (у Гординых, Святогора, Ярославского) мы находим необходимые нам образы бессмертия, которые проблематизируют повторение, лежащее в основе темы бессмертия. С одной стороны, мы можем помыслить повторение как копирование, как воспроизведение того же самого, но с другой — как изменение или как новизну. Те, о ком я говорю, считали, что повторение, бессмертие — это изменение. В трудах Гординых оно может быть обеспечено только благодаря определенной системе питания, которую Вольф Гордин называет «Изобрет-питанием». Если вы почитаете книжку с таким заголовком, то ужаснетесь тому, насколько она безумна: Вольф предлагает «безвыделительное питание» — вы питаетесь чем-то, но из вас ничего не выходит. По его мнению, большое количество отходов — это главная проблема питания, но ее можно решить посредством пептонизации пищи. Это очень интересная страница истории исследований белков. К началу ХХ века уже научились разлагать белки и собирать их обратно. Пептонизация питания для Вольфа означает извлечение сущности питательного продукта, самой питательности как таковой, чистой питательности. Пептон по-гречески — «питательный». То есть, питаясь пептонами, мы переходим к безвыделительному питанию, а пища становится материалом для изобретения и строительства совершенно нового тела.

Насколько изменится тело, если мы начнем практиковать безвыделительное питание? Оно начнет расти, безостановочно соединяться с другими телами. А еще определенная часть тела будет не нужна, потому что она выполняет функцию выделения отходов, которые больше не производятся. На этом Вольф тоже не останавливается и двигается дальше пищи для желудка — ведь человек питается также посредством дыхания. Нам нужно безвыдыхательное дыхание! Вбираем в себя кислород, но отходов не получаем, ничего не выдыхаем обратно. Двигаясь дальше, он говорит то же самое о тепле, движении и т. д.

Вольф Гордин переводит идеи Штирнера на язык диетологии, разрабатывая что-то вроде гастрономического материализма. Распластанное тело анархокосмиста, которое получается в результате этого перевода, мы скорее видим в современном боди-хорроре, чем в исследованиях по иммортологии. Если мы обращаемся к Святогору, его главный образ бессмертия — это вулканическая земля, которая интенсивно двигается и скорее напоминает звезду, чем планету, где существа являются материальными криками, некими взрывами органики, органическим полыханием. А в «Пуповине человечества», за которую топит Ярославский, образ бессмертия состоит в том, что люди подключаются пуповиной к Земле, на которой, в отличие от того, как видят будущее планеты Святогор и Гордины, люди никуда не двигаются, а врастают в почву, как некие грибы.

Вот они, эти отвратительные блохи бессмертия, которые выпрыгиваю на нас, если мы чешем историю иммортализма против шерсти. Прыгают на нас, кусают — и заражают чем-то, что можно назвать «повстанческим желанием совершенно иного».

Что ж, кажется, я «успешно» провалил задачу предоставления «убедительных образов бессмертия», оставив бессмертие под знаком вопроса, получив не столько убедительные образы, сколько разубедительные безобразия, которые в бессмертии могут происходить.

Примечания

1 — Илья Будрайтскис подготовил сообщение «Апокалипсис: между грядущей реальностью и постоянной возможностью». Темы, заявленные в докладе, будут представлены в статье, подготовкой которой он занят; надеемся на скорую публикацию и потому не делимся докладом, в котором идеи намечены весьма пунктирно.

Общие контуры заявленной темы обозначены в дискуссии по следам сессии.

Дальнейшее чтение:

1. Евгений Кучинов, Марина Симакова, «Поэтика биокосмизма» (Транслит);

2. Евгений Кучинов, «Анархизм для детей» (КРОТ).

Доклад Евгения состоялся благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Выражаем благодарность:

Полине Экман за расшифровку

Соне Глуховой за редактуру

Ксении Генрих за корректуру