Абсолютный звук

Клаус Ланг — австрийский композитор, органист и педагог, ученик Беата Фуррера, известный тем, что его опера «Исчезнувшая свадьба», поставленная в 2018 году, была первой премьерой в Байройте со времени постановки вагнеровского «Парсифаля» в 1882 году. Впрочем, Ланг не любит Вагнера — в отличие от последнего, он не считает, что музыка должна сочетаться с другими искусствами ради усиления выразительности, воздействия и быть инструментом социальных преобразований. Вагнер был радикалом, грезившим о новом мире, Ланг, как и многие сторонники идеи абсолютной музыки, тоже радикален, но совершенно на иной лад. Ланг не грезит о Gesamtkunstwerk, тотальном прометеевском произведении искусства, пробуждающем в слушателе/зрителе волю к некоему лучшему миру, как его видит композитор. Для Ланга музыка это искусство звуков и ничего, кроме звуков; он не использует музыку для выражения внемузыкальных идей. Музыка, взятая в своей предельной чистоте, является для этого композитора опытом конфронтации с временем — в звуках оживает и становится непосредственно воспринимаемым само время. Впрочем, данный подход сам по себе несколько непоследователен и проблематичен — разве не является время само по себе внемузыкальной идеей? Если мы хотим сказать о музыке что-то кроме «это музыка», если мы хотим подняться над тавтологией, нам неизбежно придется обращаться к немузыкальным контекстам: философии, поэзии и так далее. Музыка в слитности и раздельности её движущихся форм ничего не знает ни о времени, ни о субъективных длительностях, она суть нечленораздельный поток, беспокойство и рябь.

Для Клауса Ланга современная музыка всегда имеет дело с вопросами, с тем, что еще не приняло законченную и окаменевшую форму традиции и утверждения, с ускользающим, с иным. Когда мы воспринимаем реальность, пишет сам Ланг в эссе Why, как изменчивый континуум, лишенный определенности и формы, мы понимаем, что нет ничего гарантированного. Есть лишь тьма вопросов. Однако художники, музыканты, по мысли Ланга, могут трансформировать эту энергию вопросительности в творчество.

«Музыка создает наше мнимое существование, едва касаясь жизни легкими мазками истины» (Поль Валери). Quid est veritas? Что есть эта истина, в свете которой наше существование на миг обретает опору и убедительность? Это истина вопросительности, субъективной ситуации, которая находится в поиске себя и адекватного выражения. Ответы, истинные пропозиции, всегда фиксируют лишь момент движения, они лишь слепок потока, аморфной, быстро меняющейся, хаотичной действительности; τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει,«все течет и ничто не пребывает» .

В ответах есть что-то случайное; чем увереннее утверждение, тем больше оно вызывает сомнений. Притязание ответа на обязательность кажется порой чем-то смехотворным. Ведь истинными в любой ситуации, независимо от фактов и мира, остаются только тавтологии, то есть логические тождества; по Витгенштейну, они лишены смысла и лишь показывают логическую форму мира. Разум не может смириться с окончательным, аподиктическим, необходимым; раз за разом он бросает вызов очевидному — за очевидным и притязаниями на истинность он ищет проблески абсурда, подрывающие эти притязания.

Ответ всегда хочет прекратить движение, остановиться, «перевести дух». Финализировать то, что не поддается никакой фиксации. Ответ — символическая фигура смерти, в ответе уже сказывается некоторая усталость, утомленность. Смерть всегда символ или некоторая мифология, предполагаемая история. «Только в ничтожно узком пространстве индивидуального сознательного субъекта смерть принимает необратимый характер. Собственно, это даже не событие, а миф, переживаемый заранее. Для своей идентичности субъекту нужен миф о конце, так же как и миф о начале. В действительности субъект никогда не есть нечто данное — подобно лицу, рукам и волосам, да, пожалуй, и еще раньше них, он всегда уже вдали, стремительно перераспределяется в бесконечном цикле, движимом смертью»(Бодрийяр).

Система же — это символическое убийство мира, тот способ, которым философ сводит с ним счеты. «Систематик — это такой философ, который не хочет больше признавать, что его дух живет, что он подобно дереву мощно стремится вширь и ненасытно захватывает все окружающее — философ, который решительно не знает покоя, пока не выкроит из своего духа нечто безжизненное, нечто деревянное, четырехугольную глупость»(Ницше). История жизни, если она будет когда-нибудь написана, это история вопросов, а не ответов.

Говорят, что Гегель, вещавший ex cathedra, вызывал у слушателей ощущение, что с ними говорит сама Смерть. Там, где не осталось никаких ответов, где «абсолютный дух осознал себя в себе полностью», там не остается пространства для жизни; там любой момент, любое чувство — лишь преходящее, лишь игры и отблески Ничто. Там само время — лишь условность, там всё уже случилось.

Истина, которая создает «мнимое существование», вдыхает в нас надежду на то, что факт нашего бытия в мире можно осознать и схватить, прочувствовать, она имеет дело с вопросами, а не ответами, с движением, а не стазисом. Ощущение истинности существования — это всегда предчувствие того, что еще не случилось, ощущение пути, обещания, предвкушение иного. Истинный вопрос, хотя это и звучит как бессмыслица или поэтичная метафора, — это вопрос из сердца собственного существа, движение к миру. Или, скорее, подручное средство создания этого мира, единственное возможное средство.

С тем, чтобы задавать вопросы, лучше всего справляется современное, то, что погружено в поиск и для чего еще не создано истолкования, помещающее явление в ряд явлений, вещь среди вещей. Традиционная история — это каталог ответов. Там, где жизнь, где совершается то, что называется современность, там зияет неопределенность, там вопросительность, там поиск, там провал, бездна, свободное падение. Современность — это то, с чем еще не справилась смерть, то, что еще пребывает в движении, то, что лишь обретает форму. Этот процесс никогда не заканчивается, как никогда не заканчивается, покуда дышит человек, борьба жизни и смерти. Однако свободное падение, это головокружительное, восхитительное, ужасающее чувство, пугает, именно поэтому многие не могут удержаться в состоянии вопросительности, в состоянии современности. И бегут в прошлое, прибегают к традиции, идеологии, к прочим способам залатать прорехи в ткани личного существования.

Современная музыка — всегда самая интересная, самая неопределенная, в ней пока еще теплится тайна. Это работа по оживлению. Важно не столько запустить сердце, оно и так бьется, сколько осознать биение пульса как ритм жизни. Когда мы слушаем старых мастеров, мы не можем отделаться от ощущения, что имеем дело со структурой, замершим единством, каменным монолитом, на который нанесен шифр, знаки на неведомом языке, тогда как современная музыка — это всегда разрозненность, фрагменты, линии, которые в напряжении пытаются сложиться в целостность, в образ, но никогда не достигают этой цели. В отношении этой музыки еще должна быть совершенна работа концептуализации; она еще нуждается в инвентарных номерах и месте в генетическом каталоге. Пока эта работа не завершена, пока явление остается не до конца оформленным и определенным, можно вместе с ним, соприкоснувшись с ним, оказаться в состоянии «свободного парящего полета». Таком, которое по мысли Делеза, пробегает все свои составляющие и соприсутствует в них, не сводясь к ним, то есть, в ситуации вопросительного движения. Ответы, прибегая к философским архетипам и категориям, находятся в домене пространства, тогда как вопросы — в царстве времени, что и роднит их с музыкой. Иначе говоря, «поиски — всегда темпоральны, а истина — всегда истина времени»(Делез).

Временность, темпоральность, изменчивость музыки ведут к тому, что она — и наше впечатление от неё — всегда и во всякий момент иные. Отношение к музыке как к роду инобытия открывает свои драгоценные перспективы интерпретации, невозможные при редукционистском отношении к ней: если музыка не является языком, способным выражать внешние смыслы, если она суть динамичные формы, совокупность движений и стремлений, то она оказывается способом соприкосновения с реальностью как с Иным. Реальность никогда не подчиняется нашему разуму и желаниям, ее невозможно разъять анализом на составляющие без остатка, её сущность чужда нам, она суть плотный и непроницаемый анти-разум. Лишённая выразительности музыка, воспринимаемая как непосредственно звучащая звуковая поверхность, оказывается одним из способов преодолеть защиты и столкнуться с реальностью как источником травмы конечности, ограниченности и, следовательно, бессилия. В этом смысле, когда мы утверждаем, что музыка не должна быть средством пропаганды, способом выражения и утверждения политических, религиозных и прочих идей схожего порядка, мы тем не менее можем надеяться, что освобождаем ее для высшей выразительности и социального призвания — освобождаем ее для передачи радикального опыта столкновения с реальностью и разрушения иерархий. Именно поэтому формалистский подход к музыке, утверждающий, что она суть искусство движущихся звуковых форм и ничто более, несмотря на заявляемую аполитичность, на самом деле имеет свои идеологические импликации. Если в середине XIX века, во время полемики Эдуарда Ганслика, автора трактата «О

Музыка наименее материальное из искусств — сотканная из длящихся, рождающихся и умирающих звуков, она рассеивается, меркнет, гаснет после того, как отзвучит. Её инобытие, калейдоскоп возможностей, пространства и поля потенциального — это платонический μή ὄν, темпоральный род нестабильного бытия, небытия, отличного от стерильного, полностью пустого парменидовского ничто, οὐκ ὄν, которое нельзя утверждать и помыслить. Инобытие музыки, таким образом, род смелой фантазии, грёзы, некий правдоподобный миф, нечто, о чем возможно только мнение, δόξα, а не завершенное, герметичное знание, ἐπιστήμη. Природа музыки — бесконечное становление, рождающееся в искусстве, в τέχνη, которое, в свое очередь, является способом раскрытия потаённого, сокрытого, еще не обозначенного, не присвоенного, не расчерченного. Таким образом интерпретированная музыка может быть понята как своеобразная практическая метафизика в хайдеггеровском смысле: как способ раскрытия бытия, имеющий дело с его различными стратами, с бытием и небытием в их диалектическом, встречном движении.

Гегель, который не слишком высоко ставил музыку как искусство как раз

Философ сознания Дэвид Чалмерс в своей известной работе «Сознающий ум» выдвигает в качестве гипотезы современную версию панпсихизма: быть может, сознание широко распространено во Вселенной и свойственно всем информационным системам, т.е. системам, имеющим опыт, понятый предельно широко как воздействие, оставляющее след. Трудно, впрочем, даже вообразить иную, отличную от собственной, перспективу от первого лица: если нам трудно представить сознание другого человека, его взгляд на реальность, то несоизмеримо труднее представить протосознание термостата или ансамбля элементарных частиц. Возможно, музыка, которая является совокупностью движений, каскадом контрастов и интенсивностей, может подсказать нам, что значит иметь иные формы сознания. Таким образом, музыка может быть понята как потайной путь к инобытию Вселенной, к феноменальной реальности вещей самих по себе. Ещё Шопенгауэр говорил, что только музыка может помочь нам постичь реальность как волю. Музыка не способна реконструировать конкретные формы сознания — мы не сможем понять, что переживает фотон, несущийся сквозь пространство, однако мы можем понять непосредственно, что возможны иные формы опыта и субъективности, чудесные в своём отличии от знакомой нам перспективы от первого лица. Таким образом, всякое музыкальное произведение — обособленный музыкальный организм, данный нам как слушателям в его сокровенной интимности, данный нам изнутри.

Отношение к музыке как к автономному, абсолютному эстетическому царству — притча, намёк, склоняющий нефункционально относиться не только к искусству. Если музыка существует только ради себя, а не ради внешних концептов и целей, то, быть может, и мы найдем в себе смелость относиться к себе не как к совокупности социальных функций и ресурсов, а как к бытию, сияющему теплым и мягким светом тайны. Таким образом, интерпретация музыки как инобытия открывает дорогу к более глубокому и чувственному пониманию и принятию множественности и разнообразия против единства и выхолощенности, горизонтальности против иерархии. Опыт столкновения с Иным в музыке имеет психотерапевтический потенциал — это путь к принятию себя и других в их непохожести и отличии.

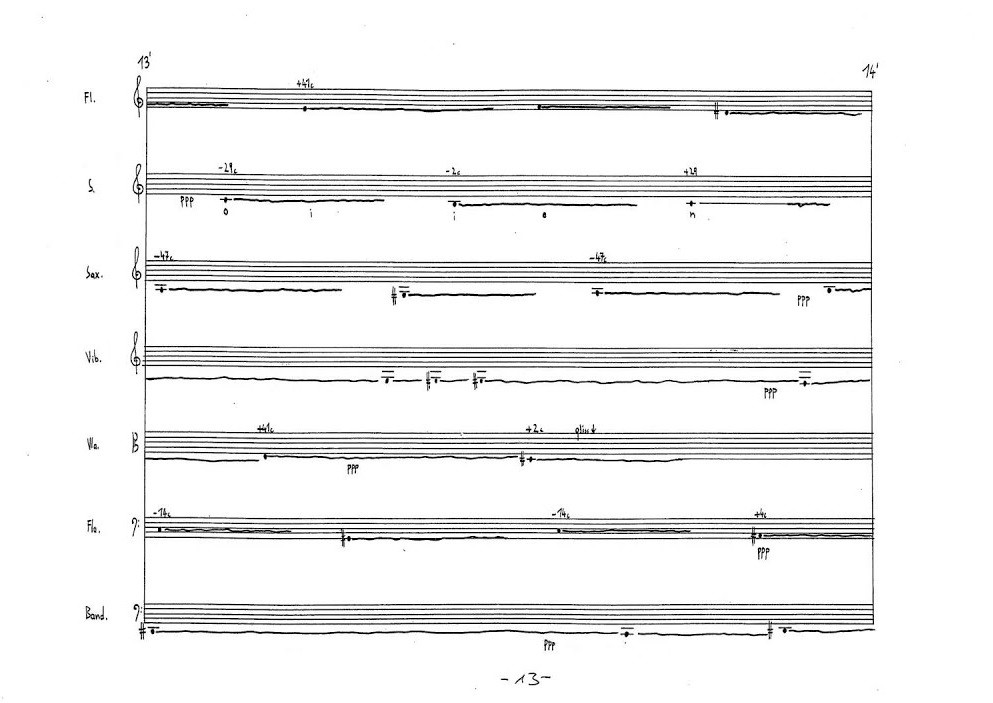

Музыка Клауса Ланга — сдержанная, тихая, деликатная, кажется, что она касается мира и души слушателя вскользь, походя — и меняет этим почти неощутимым, невесомым прикосновением все. Его музыкальные организмы, движущиеся в соответствии со своими непостижимыми целями, захватывают сознание слушателя в орбиты своих стремлений. Парадоксально, но названия его сочинений очень наглядны, чуть ли не программны — «Голодные звезды», «Семь солнечных лиц», «Снег в августе», «Горы/Убежище. Сон». Впрочем в этой поэтической изобразительности скрывается своеобразная сюрреалистическая игра — наглядность позволяет добиться шока, возникающего тогда, когда ожидаемое, привычное и понятное кажется будто бы опрокинутым в непостижимое, кажется странным, чуждым, незнакомым.

Музыка Клауса Ланга — заметки передового отряда, исследующего неизвестные земли, над которыми раскинулось высокое, недостижимое небо, расчерченное смутными, тревожащими, незнакомыми знаками и созвездиями. В путешествии по чуждой, странной земле этих звуковых пейзажей, лишенных выразительности, представляющих из себя самососредоточенное движение звуковой материи, каждый может узнать чуть лучше, что это такое — быть Собой и быть Иным.

***

Если вам понравилась статья, вы можете посетить мою группу ВК, где я публикую заметки о классической и современной музыке, а также собственную авторскую музыку: EllektraCyclone.

Послушать мою музыку можно также на BandCamp.