Выходя за рамки печатного документа

14 декабря, в лозанском книжном магазине Librairie de la Louve состоялись чтения и дискуссия Павла Арсеньева с переводчиками на французский из Front d'Or— Эмануалем Ландольтом и Пьером Райшелем, при участии Михаила Маяцкого. Ниже публикуется переработанный диалог Павла и Эмануэля.

- 1. Поэма солидарности (2008-10)

- 2. Инцидент с конституцией (2011-12)

- 3. Экспертиза репрессивной филологии: чужие тексты, но мои стихи (2013-14)

- 4. Примечание переводчика к «старым медиа», или реконструкция сцены письма (2013-15)

- 5. Теория литературной техники, или инструментальная метафора метода (2016)

- 6. Город, прожитый насквозь и превращенный в объект исследования (2017-2021)

- 7. Лингвистика изгнания и речевая геопозиция

- 8. «Русский как неродной» и поэтика деаутентификации

1. Поэма солидарности (2008-10)

Эммануэль Ландольт: Ты известен в нескольких ипостасях - как художник, поэт и теоретик, еще одной может считаться активистская, что вписывает тебя в определенную традицию политизированного нонконформизма. Теперь она отмечена еще географической эмиграцией и космополитической чувствительностью. Однако изначально коллективная деятельность в рамках Лаборатории поэтического акционизма обеспечивала резонанс между поэзией и теорей именно на улицах российских городов.

Павел Арсеньев: Если выбирать какую-то иллюстрацию того, как все эти абстрактные номинации сходятся, может быть стоит вспомнить переведенную вашим коллективом «Поэму солидарности (она же - разобщенности)» , которое действительно сводит воедино университетские аудитории, уличный активизм и поэтический эксперимент.

Текст был впервые прочитан на одном из первых занятий Уличного Университета - и собственно написан к нему накануне, потому что это же занятие грозило стать последним. Властями был закрыт под формальным предлогом пожарной безопасности Европейский университет, студенческий протест выдыхался, а отчасти и сознательно «тушился» опытными преподавателями и переводился в режим аудиторного обсуждения и кабинетных переговоров. И в этот момент потребовался некий решительный и неконвенциональный жест, чтобы удержать студентов на улице и превратить это в форму регулярных уличных ассамблей.

Тут собственно и произошло некое сцепление поэзии не только с локальной борьбой, но и с теорией «художественной прагматики», так как текст был обращен не к неким отложенным потомкам, а к товарищам по протесту, колеблющимся студентам, которые были готовы под давлением деканата прекратить протесты и «вернуться в аудитории», прекратив собираться на улице. Ситуацию удалось переломить и УУ просуществовал до Болотных протестов.

А небольшой круг поэтов и активистов тогда уже почувствовал необходимость теоретической разработки такой «поэтики прямого действия», в рамках которой тексты не только исполняются в «непредназначенных для того местах», но и обладают непосредственным прагматическим заданием, успешность выполнения которого можно, что называется, непосредственно ощутить. Первые теоретические интуиции об этои высказывались тут же, на занятиях Уличного Университета, где разворачивались и поэтическим перформансам, а литературный журнал [Транслит], который мы тогда уже издавали, начал становиться еще и местом публикации теоретический эссе.

Таким образом, участие в низовой политике было сразу же прошито интересом к экспериментам с прагматикой высказывания, а чуть позже - и размышлениями о поэтике носителей. То, что эксперименты поэтов тут же получали теоретическое осмысление, а схемы теоретиков коммуникации и медиа - практические иллюстрации, было невероятно плодотворным раствором для тогдашних банд-формирований двадцатилетних. Собственно, отсюда происходит не только жанровый профиль журнала поэзии и теории, но и тот тип поэта-теоретика, который характеризует далеко не одного его редактора, но и моих ближайших товарищей – Романа Ос(ь)минкина, Евгению Суслову, а из старших товарищей, тут же поддержавших молодое издание – Александра Скидана и Кети Чухров.

2. Инцидент с конституцией (2011-12)

ЭЛ: Такой тип поэта, участника неких акций и теоретических семинаров, уходит корнями в историю андеграунда, но при этом возрождает ее в новом контексте. Я говорю об определенной предыстории поэтического акционизма, возможно даже некоторой стагнации после бума, связываемого с "Коллективными действиями" и позднейшим Московским акционизмом.

При этом уже между этими двумя эпизодами очевидна конфронтация между аскетичным и сознательным тяготением предыдущих поколений поэтов к задворкам, к "поездкам за город", не оскверняющих общественного пространства, и появляющимся в 90-е вкусом к интервенции, участию в демонстрациях, их симуляции или поиску реальной эффективности, что выглядело как возвращение к стандартам авангарда через голову андеграунда. Каково ваше положение в этой топографии?

ПА: Разумеется, вместе со старшими товарищами пришел и вопрос о соотношении с предыдущими эпизодами художественного нонконформизма, а также собственно осведомленность о них. Ведь очень часто поэтический акционизм и прорыв непосредственного действия предшествует всякой терминологии и знанию традиции, в известной степени определенное невежество даже является условием возможности каких-либо действий. Так было и в нашем случае, но вскоре первым предметом осмысления стала сама эта идея непосредственного акта, перформативного жеста или короткое замыкание между актом и содержания высказывания – не исключая и так называемых прагматических парадоксов.

Здесь самотеоретизация поэтов, тяготевших к прямому действию, сменилась вниманием к институционным условиям "действий при помощи слов" в конкретной социально-исторической ситуации – и особенно всяким пограничным случаям.

В заданных тобой координатах между "поездками за город" (80-х) и тенденцией к захвату центра (90-х) наш сценарий скорее заключался в балансировании на самой границе или экспериментальному пересечению институциональных границ и различных демаркационных линий. Очень простой пример, который я заимствовал из нашей собственной практики и анализировал в одной из статей: поэт и активист, только что посетив политическую манифестацию, приходит на литературный вечер, где ему предлагается прочитать что-то и он читает листовку с этого митинга. Текст слегка версифицирован или подается как верлибр, все обсуждаемые в нем темы живо касаются присутствующих (также студентов или молодых творческих работников), но неизбежно встает вопрос в какой степени литературная система способна вобрать и «обработать» эту провокацию, переработать ее в документальный поэтический текст?

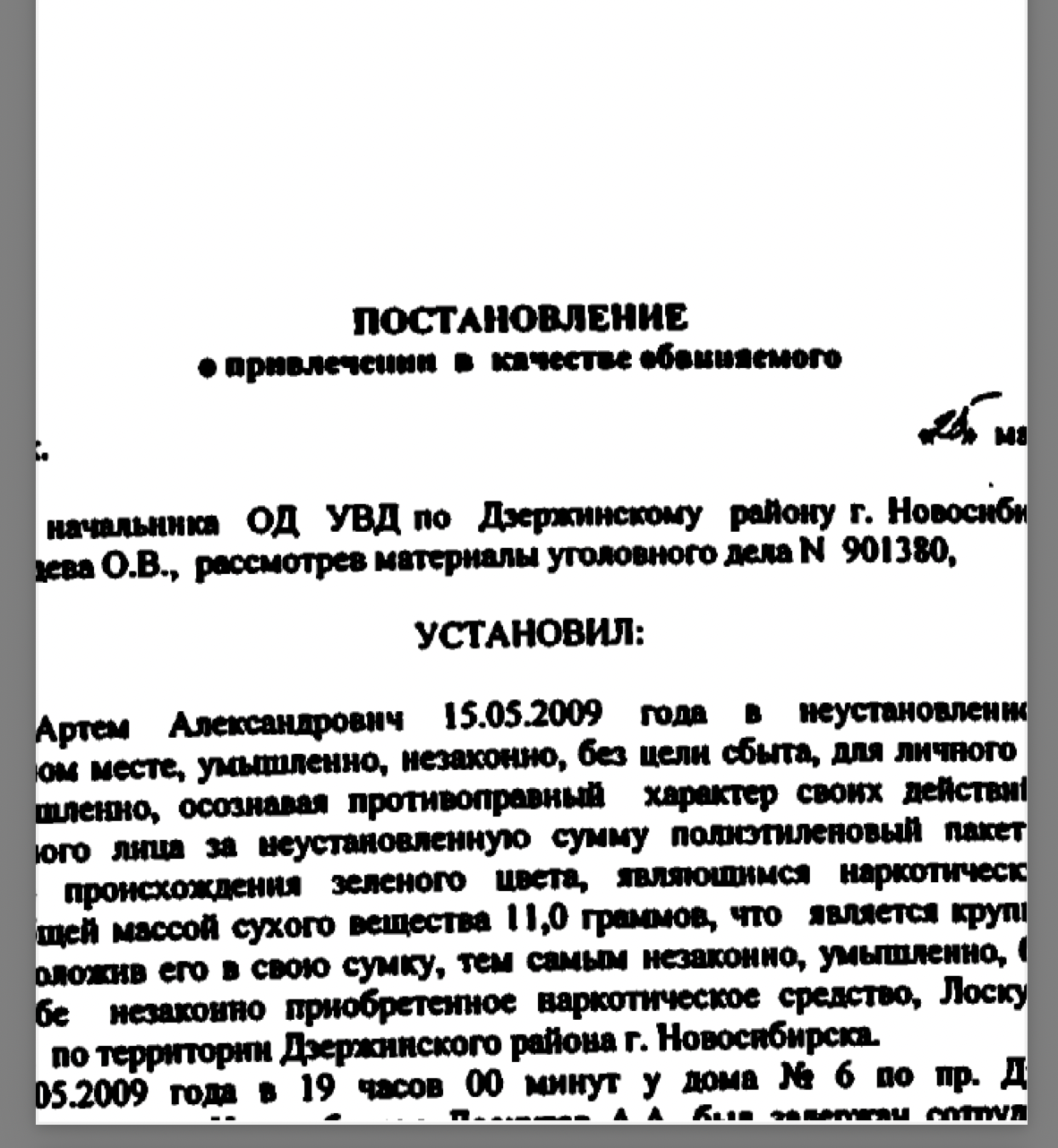

А что если это не текст политической листовки, а уже протокол об аресте активиста – одновременно совершенно документальная история, в то же время становящаяся абсурдистским «случаем» в момент обращения в поэтический текст. В 2010-е многие отмечали, что российские политические реалии, далекие от утопического оптимизма, стали превосходить все возможные литературные вымыслы вместе взятые. Для меня это значило, что ситуация требовала обращаться не к ресурсам воображения, а «брать кусками» эти реальные истории или экспонировать их как «готовые объекты». То, что я назвал впоследствии ready-written претендовало одновременно на политический документалимзм и провокацию эстетической системы.

Впрочем, конечно же, небольшой сдвиг – к примеру, уже одно разбивание официального документа на версифицированные строчки – всегда совершался. А иногда и довольно серьезная комбинаторная обработка источника, но от этого текст парадоксальным образом не терял критических свойств, но еще сильнее свидетельствовал против политической реальности, как происходит в «Согласно Конституции», где нет ни одного моего слова, а только то, что сказано в Конституции о том, что может и должен делать Президент (и что к тому моменту он уже несколько раз нарушил). Если оставить одни глаголы, обозначающие его действия, получался уже не только (само)обвинительный документ, но и гипнотический инкантанационный заговор. Когда продемонстрировано, что писанное ничего не значит (как в случае конституции в 2012 году), процедура письма и печатные документы научинают гипнотизировать пластически и ведут к своего рода поэзии активного документа. Кроме прочего, в случае такого текста уже было очевидно, что он был не столько результатом свободных поэтических ассоциаций, но и некоторой угадываемой механической операции, известной каждому пользователю текстовых редакторов: ctrl + F.

3. Экспертиза репрессивной филологии: чужие тексты, но мои стихи (2013-14)

ЭЛ: Кажется, что ты колеблешься между конкретизмом, работая с материальностью языка, и критическим дистанцированием от него. Это видно, например, по твоему обращению с техникой коллажа и ready made: куски повседневности иногда производят эффект дистанции и иронии, а иногда - близости и интимности. Во всяком случае этими текстами источается определенная двусмысленность.

ПА: Разумеется, существует одно принципиальное отличие таких реди-риттенов от реди-мейдов: тексты по контрасту с материальными объектами не имеют четких критериев идентичности: они состоят из тех же слов и иногда в том же порядке, но кто может гарантировать, что они остаются в тех же рамочных условиях высказывания? Иногда смена не только контекста, но даже носителя меняет их значение кардинально. Поэтому я могу называть это чужими текстами, но своими стихами.

Поскольку я также публикую их в книгах под своим именем, возникает закономерный вопрос об их легальном статусе – отношениях с правом (авторским) и правилами (цитирования). Возможно, именно из-за их специфических отношений с буквой закона, они так часто буквально воспроизводят тексты официальных документов – от рядового протокола задержания активиста до «основного закона» страны, от запретительных речей «эксперта» до валидирующих формулировок «диплома бакалавра». То есть, в целом имеют дело с языком власти, через дословное повторение официальных документов (попробуйте произнести несколько раз любую фразу и она потеряет смысл) – или, напротив, воспроизводя непроизносимые, но безошибочно угадываемые «официальные голоса».

Как только мы начинаем что-то менять, размывать контекст источника, то в принципе уже недалеко и до целиком вымышленной и переведенной тобой «Экспертизы», которая при этом уже тогда производила эффект выдержки из официального судебного заключения (что было невозможным абсурдом тогда, сегодня уже не звучит таким невероятным). Собственно очень скоро модель «готовых поэтических объектов» была дополнена или уравновешена «социолектами» - дискурсивными образованиями настолько узнаваемыми, что они указывают не на конкретное лицо и случай, а на дискурсную позицию или формацию, которую невозможно спутать ни с чем другим и которая тоже заслуживает своего «схватывания», уличения в существовании.

ЭЛ: Непочтительность, ирония, смешение и смещение регистров является ли все это инструментами эмансипации по отношению к прежним моделям поэтического субъекта, претендующего на привилегированный доступ к истине? Это как-то связано с лингвистическим поворотом и обращением к французской теории?

ПА: Ироническим образом французская теория и была для нашего поколения «папиной наукой». Парадокс любого освобождающего заимствования в том, что оно одновременно делает тебя наследником какой-то традиции, а то и институции, заставляя как минимум частично лишиться собственной агентности (легко представить, как это работает в университете на кафедре, изучающей «революционное значение классиков»). К слову, понятие «дискурсной формации» я почерпнул за время учебы у Патрика Серио, студентами которого мы оба были и от влияния которого по-разному уклонялись. Но сама учебная эмиграция в Швейцарию после ареста за чтение стихов на митинге, мне позволила уклониться от идеологической монополизации, которая началась в России после аннексии Крыма.

Поэтому в разговоре о фигурах авторитета и власти, не в последнюю очередь интеллектуальной, поучительными могут быть конкретные примеры, как к примеру та ситуация, которую выманивал наружу текст "Экспертизы". Он был написан примерно тогда, когда российские университеты стали превращаться в натуральные «идеологические аппараты государства», а «дискурс университета» стал использоваться государством как прямо репрессивный инструмент. Так, от филологов в частности потребовалась та самая лингвистическая эспертиза «экстремистских материалов», которую те стали предоставлять, а я попробовал инсценировать, уже без «не опираясь на конкретные источники», но отчетливо чуя разлитую в воздухе интонацию ползучей секьюритизации дискурса. Это еще один пример такого узла, где переплетается власть и знание, политика и поэтика, борьба поэтическими средствами с языком власти и, так сказать, репрессивной филологией.

Но несмотря на всю осведомленность о принципиально более подвижной и неаутентичной стихии текстуальности, меня не устраивало чисто концептуалистское растворение в ней (несмотря на то, что мне вменяет «заключение эксперта») и даже принимая на вооружение приемы критической деконструкции, мне хотелось иметь какую-то долю если не документальности, то материальности. Ведь если такие дискурсивные сигналы были схвачены, должна быть реконструируема не только политическая «сцена письма», но и какой-то медиальный субстрат, сделавший эти сигналы уловимыми. Постепенно мое внимание смещалось с политического контекста к материально-техническому.

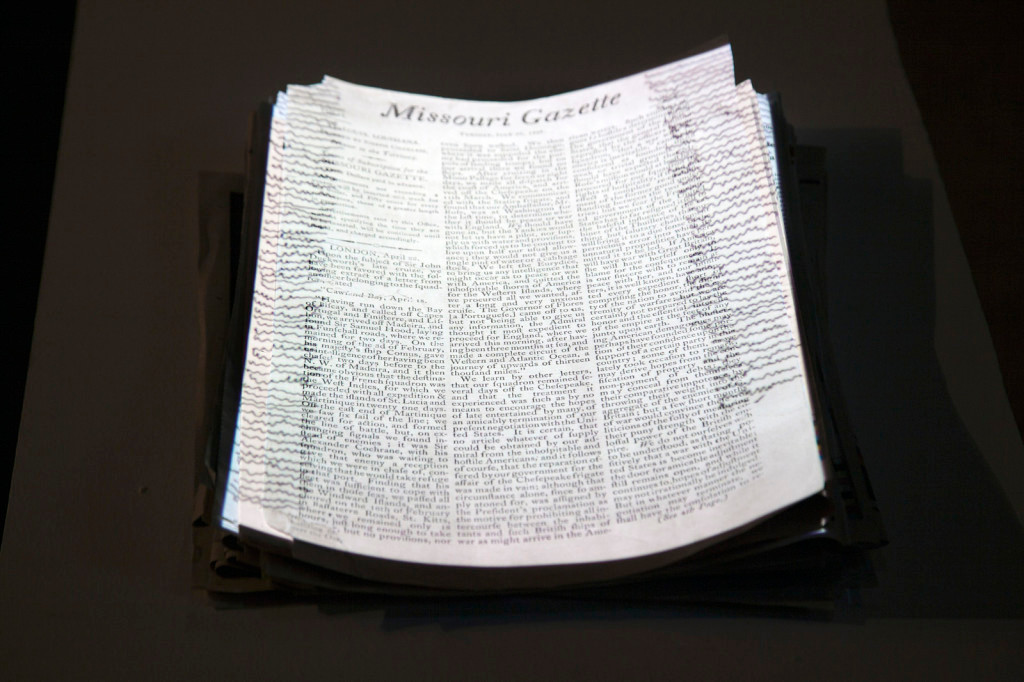

К примеру, бумажный носитель, который по какой-то причине сохранил только часть слов? Голос, звучащий на радио с помехами и потому также дающий фрагментарную транскрипцию? Всякие текстовые следы взывают к реконструкции – разумеется, отчасти воображаемой – ситуации их появления. Я увлекся тем, что можно было бы назвать поэтической медиа-археологией.

4. Примечание переводчика к «старым медиа», или реконструкция сцены письма (2013-15)

ЭЛ: Сложно не заметить как практический вкус, так и теоретический интерес к различным медиа, к тому, что они делают с литературой, перенося поэтический текст на различные носители, к примеру, на видео. Нарушая ожидания смысла и развертывая определенную механистичность или, по крайней мере, стирая или подвешивая авторскую фнукцию. Как продолжать поэзию другими средствами и может ли она выйти за пределы языка (как к конкретному, так и к нематериальному)? А решив двигаться сверху-вниз, раскрывая эффекты носителей, не рискуем ли мы растворением самой поэзии?

ПА: Риск растворения поэзии нельзя исключать – как и риск ее самозарождения из всех этих непоэтичных материалов и бюрократических документов. Если мы настаиваем на конкретизме текстовых объектов, мы не можем не прийти и к некоторой материальности их носителей. Именно остающиеся на них (или из-за их физического характера) помехи, изъятия и прочие [нрзб] парадоксальным образом только усиливает эффект документа, тогда как слова могут быть пересоставлены как угодно. Так от чисто текстовых операций интерес мигрировал к воплощенным ситуациям письма.

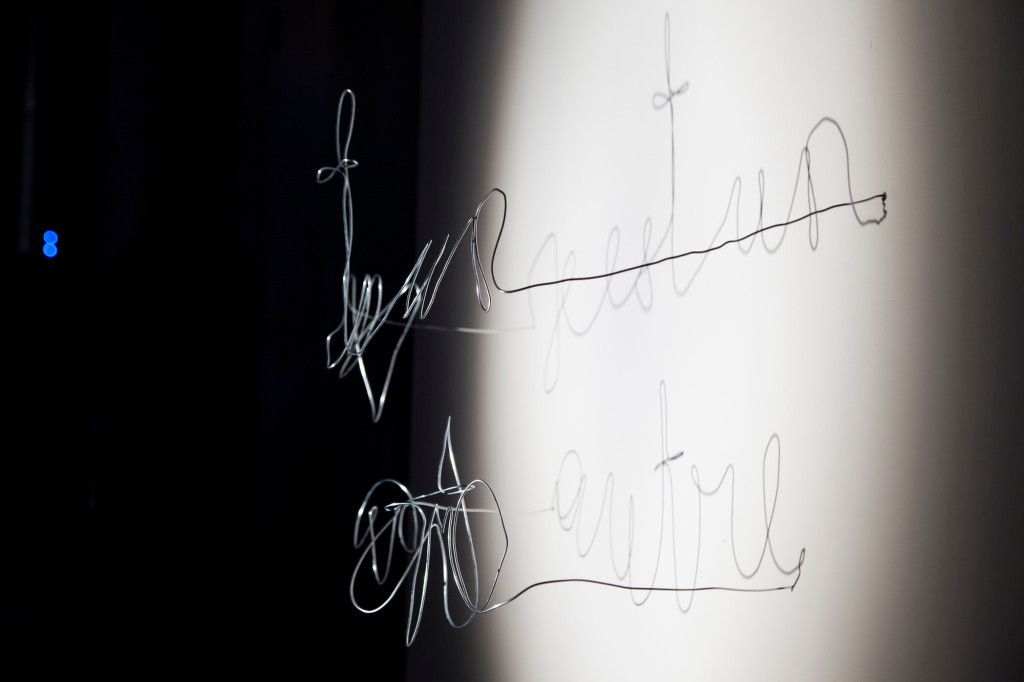

Может быть дело в том, что интерес к материальности, как и более ранний - к текстуальности, никогда не был для меня изолированным теоретическим сюжетом. Скорее эпизоды из истории медиа требовали немедленного ответа, применения в собственной практике или оммаж-атаки, как мне довелось определить этот жанр. Один из опытов в нем – тексто- и видео-монтаж «Примечания переводчика» (2013), другой - текстовая и аудио-инсталляция «31 инструкция по эксплуатации поэтического аппарата» (2015), еще один - текстовые инсталляции «Тексты, найденные под обоями» (2014).

В то же время во всех этих экспериментах с жанрами (примечание, инструкции, обнаруженный источник) и медиумами интерес не сводился к пресловутым «новым медиа», возможно, даже постепенно он стал все больше группироваться вокруг «старых медиа» и вопросов судьбы книги как артефакта, текста на бумажных носителях – включая старые телефонные справочники или эти самые газеты, проклеенные под обоями. Равно как и влияние на механизмы поэтического вдохновения таких «старых» акустических медиа как телефон или фонограф.

Так, на смену попыткам преодолеть языковую медиацию в непосредственных актах пришел интерес к тому, как любые лингвистические объекты, напротив, опосредованы более широкой медиа-технической периферией.

Ведь мы опосредуем не только наши идеи и действия словами, но и языковые выражения - различными носителями и операциями, которые их делают возможными. А эти операции всегда историчны, и интерес к столь угодно отдаленным эпизодам медиа-истории всегда оборачивается рефлексией современного состояния письма и чтения.

К примеру, сначала «Примечания переводчика» были текстом, составленным в ходе чтения «Голубой и коричневой книг» Витгенштейна, в ходе чего мне приходилось много подчеркивать и выписывать. Сцену такого мало понимающего чтения, превращающегося в письмо, я впоследствии и решил реконструировать в этом видео. Таким образом это и оммаж – все слова принадлежат Витгенштейну, но при этом еще и атака: я применяю к его тексту его же собственный принцип философствования, при котором вместо создания новых синтетических пропозиций предпринимается выбраковка кажущихся бессмысленынми.

Однако важнее самой формы видео то, что это «тексто-монтаж», и соответственно то, что и как происходит с нашим чтением. Какой длинны тексты мы еще можем читать? И какой длины, следовательно, имеет смысл их писать, если мы рассчитываем опять же на их прочтение? А продолжает ли классический аргумент благодарных/внимательных потомков работать с той же силой в эпоху ADHD?

5. Теория литературной техники, или инструментальная метафора метода (2016)

ЭЛ: Готовые текстовые объекты требуют от литературы стать записывающей машиной, воспроизводящей ритмы (пост)индустриальной работы и вписывающей себя в новый технический горизонт, который ее определяет. И однако же эта неофактография - не просто имитация налично, а производство, работа по созданию новой реальности с рисками отклонения (ситуация поломки, кстати, довольно часто возникает в твоих работах). Стремление конструировать материальные метафоры акта письма, а не писать и добавлять новые тексты, это реакция на кризис традиционных институциональных форматов существования поэта?

ПА: Ты совершенно прав, весь этот «технический поворот», начавшись с реконструкции собственных ситуаций письма, вскоре заставил присмотреться к таким «инструментальным метафорам», рассыпанным по манифестам, переписке и дневникам раличных поэтов и философов языка. Из идеи материализации их парадигмы вырастает цикл поэтических объектов «Объективная поэзия» (2016).

Малларме в "Кризисе стиха" пишет, что каждый теперь, после отмирания классической метрики, волен и даже обязан сам собрать свой инструмент и тоже посвятить его языку. Вот эти инструменты, а также подразумеваемые ими жестякуляционные репертуары я и стал (ре)конструировать. Разумеется, внимание к жестам броска у Малларме или Хармса, молоту у Ницше или Гастева питалось недоверием к господствующей модели поэтической субъективности, вытеснявшей современную техническую эпоху и актуальные институциональные условия. Если изменились техники письма-чтения и «правила игры», может ли остаться прежним субъективность пишущего?

Но это понимание можно было не только критически обращать против современных условий творческого труда, но и подтачивать традиционные модели анализа текстов, настаивая на том, что литературная техника это не просто метафора, но эпистемология, выбивающая трансцендентального субъекта с его трона.

Начав же присматреться с подозрением к этой самой фигуре “великого писателя земли русской”, все чаще замечаешь довольно примечательные и неожиданные обстоятельства его соматической включенности в определенную социо-техническую инфраструктуру, которые немало смещают его с насиженного места в центре картины. Стоит внимательно присмотреться и к положению пишущего тела в пространстве, и к социо-моторике пищущего. И если мы занимаемся материальностью и техниками литературы вековой давности в эпоху нейросетей, то это для того, чтобы задать себе вопрос, а было ли когда-либо творчество таким уж человеческим? Ну вот хотя бы полтора века назад? И причем творчество не в NFT и цифровом фото, где и скандала-то в дополненности человека аппаратом никакого нет, а в области столь старомодной как литература?...

Примерно об этом вышедшая недавно по мотивам диссертации книга о литературном позитивизме и длящееся исследование, перекидывающееся теперь на XIX век. Можно сказать что поэтическая и затем пластическая экспериментация потребовали параллельной теоретической разработки, хотя от классического жанра диссертационного исследования этот текст оказывается довольно далек – опять же из-за гибридного бэкграунда автора. Единственным местом, где такое пограничное исследование оказалось возможно, стал Женевский университет, где я с 2017 по 2021 занимался под прикрытием Жана-Филиппа Жаккара чем-то вроде «материально-технической истории литературы».

6. Город, прожитый насквозь и превращенный в объект исследования (2017-2021)

ЭЛ: Поговорим тогда о географии влияний. Поэтический текст как визуальное искусство, текст в пространстве (особенно загородном), да и просто текстовые инсталляция по текстам Некрасова – очевидная дань концептуализму, традиции именно московской. Как соотносится для тебя наследование концептуалистским поэтам и художникам с эмансипацией по отношению к предыдущему поколению? И замешано ли как-то здесь соперничество двух культурных пространств – московского и петербургского?

ПА: Я бы сказал, что наши «поездки за город» очень часто разворачивались в западном направлении и на более дальние расстояния. Вместо подмосковных лесов в моем окне всегда виднелся Финский залив. Действительно, как первые текстовые инсталляции, так и одна из последних работ, выполненных в России и в роли поэта-художника в 2017 году, была основана на текстах Всеволода Некрасова. Но характерно скорее то, что она уже монтировалась на дистанции, по чертежам, я никогда ее не видел кроме как на фотографиях. Вопреки тому, что продолжали писать в экспликациях про «текст в пространстве», я скорее все это пространство видел уже как текст, ну или, чтобы избежать филогических штампов, как картинку в jpg. Видел, кстати, чаще всего из библиотеки.

Тогда я уже начинал работать над исследованием в специально отведенном для этого городе (то есть вдали от родного), а это требует погружаться во все более «историческую перспективу». Побочный оптический эффект - начинаешь воспринимать в ней том числе свои собственные работы, не говоря уж о восприятии взаимодействий с другими и особенно более старшими товарищами. Этому способствовала сезонная миграция, при которой каждую осень я отправлялся в женевскую библиотеку, а каждое лето возвращался в петербургские литературные места, продолжал выпускать ежегодно журнал.

Это создавало странный эффект пребывания не только между дисциплинами, но как бы в разных историко-грамматических временах – участия и повествования. Иногда мне доводилось участвовать в семинарах, на слайдах презентации которых фигурировали те, с кем я неделю назад выпивал на набережной Фонтанки. Это возможно и заставило ввести поначалу некоторую демаркацию если не на уровне (меж)дисциплинарном, то на уровне городских юрисдикций.

Тогда как Жан-Филипп всегда работал с литературной историей Петербурга и только Петербурга (от конца авангарда, который он локализует в ОБЭРИУ, до питерского андеграунда, конец которого мы застаем только сейчас), мне пришлось вынести мои «научные интересы» в другой город, просто чтобы избежать ситуации, в которой в определённый момент мне пришлось бы иметь дело "научно" с членами редсовета нашего журнала. Поэтому у меня нет работ о текстах петербургских авторов, но есть статьи о Пригове. Но, прежде всего, диссертация посвящена не «последним левым поэтам Петербурга», а московской ветви конца авангарда – производственной литературе и журналу (Новый) ЛЕФ.

Возможно, в этой междугородней демаркации можно видеть предпосылки и той деаутентификации, которая в полной мере уже произошла после начала войны и эмиграции. Последние пару лет перед началом их "активной фазы" я уже сушествовал на некоторой сезонной дистанции от России, пока писал книгу, выходящую только сейчас в более чем необычном мире. Где все больше приходят к переоценке ценностей и кардинально меняют свое амплуа. Но дело в том, что со мной это произошло эти пресловутые 8 лет назад, за которые мне и удалось выработать ревизионистский подход к отечественной литературной традиции.

Ключом к этой эпистемической дистанции стала институциональная география: после многолетнего издания литературно-теоретического журнала на русском языке и существования на петербургской арт-сцене в качестве текстового художника я понял, что прожил этот город насквозь и хотел бы занять к нему какую-то мета-позицию. Это было довольно наглая идея - посвятить себя филолого-историческому разысканию и удалиться в Швейцарию на несколько лет, не имея к этому никаких средств, но имея сильное желание и некоторые политические основания.

Вгрызаться в петербургскую породу можно было еще долго, но, как я вскоре заметил, она не только болотиста, но и характеризуется институциональной амнезией. А поскольку бесполезно пытаться усидеть на нескольких крайне шатких стульях, началось ощутимое отдрейфование к кафедре. Это воспринималось всего лишь как дисциплинарный трансфер и профессиональное смещение, но ретроспективно будет осознано как некие рефлекторные биографические действия в преддверии «активной фазы войны и эмиграции».

Тем более парадоксально, что когда мы больше не можем пронестись на велосипеде мимо Петропавловки, где писало столько интересных арестантов, или пройтись с коляской, развозя журналы, мимо угла Литейного-Жуковского, где было столько редакций, интерес ко всей этой разночинно-физиологической истории только и разгорается по-настоящему. Возможно, это просто форма латентного литературного краеведения, которое я всегда считал профилем провинциальных библиотек, но оказалось оно может стать и исследовательской практикой, если опять же предусмотрительно отнести научные интересы в XIX век.

7. Лингвистика изгнания и речевая геопозиция

ЭЛ: Если вы начали работать до Болотных протестов 2012 года, то сейчас существуете в период войны и эмиграции? Существует ли поэтика изгнания, как предлагает заголовок твоей последней поэтической резиденции, и если да, то какой тип письма характерен для этого опыта? Позволяет ли изгнание по-новому взглянуть на язык, остраняя его на этот раз уже не только перцептивно и текстуально, но контекстуально?

ПА: Вышло так, что я не только «изолировался, когда это еще не было модно», то есть запер себя в библиотеке еще до ковида, но и оказался в превентивной эмиграции, как это приходится назвать. Когда защитился за пару месяцев до начала войны, учебная эмиграция сменилось опытом уже бессрочного, видимо, изгнания. Что не избавляет от размышлений о том, что произошло/происходит с большими русскоязычными аудиториями, новыми способами выражаться на этом языке, стратегиями и тактиками (непрямой) коммуникации между множественными теперь русофониями, а также различных типах цензуры. Я бы даже сказал, что заблаговременное познание всех прелестей изгнания, и позволило теперь, не отвлекаясь на его срочные хозяйственные хлопоты, сосредоточиться на моральных, как это называют французы, вопросах - в том числе языкового изгнания.

Однако, даже это состояние может быть осмыслено не просто как колебания на бирже языковых валют, где многие стали поспешно избавляться от резко упавших в цене русскоязычных знаков, а как более воплощенная поломка. Собственно, переведенное тобой стихотворение «Russkaja raskladka» опять же вполне документально описывает реальное событие, но помещает его в материально-техническое измерение циркулирования знаков: у меня перестали нажиматься клавиши, на которых все еще были кириллические символы. Сначала я еще пытался "выжать из них" что-то, потом пришлось купить внешнюю клавиатуру и наконец еще через некоторое время сменить компьютер, «перестать ждать когда все ебнется окончательно». Поскольку это происходило в феврале-марте 2024 года, можно догадаться на фоне каких событий это было воспринято как провиденциальное событие. Это было моей формой отнятия, которое душило и продолжает душить всех, говорящих на русском языке.

Так или иначе русские буквы перестали работать и даже последний – антивоенный – выпуск журнала, который мы еще напечатали в России в 2022 году, имел транслитерированный заголовок: bol’she net slov. Разумеется, дело не сводилось к глитчу, которым пошла русская раскладка и экспортозамешению отдельных символов кириллического алфавита латинскими. В выпуске речь шла и о проблемах на других ярусах языковой системы - лексических изъятия (юридически усиленных), логико-синтаксических разрывах (в пропагандистской речи и лиц, от нее зависящих), а также интонационных коллапсах (по крайней мере, у либерально-критически настроенной интеллигенции). Уже как специалисты в области теории языка и философии знака мы не могли пройти мимо такого богатого материала и широкой панорамы разложения языка, которым как никак продолжали пользоваться.

Однако в ряду выделенных типов лингвистических поломок и осложнений наиболее интересным, разумеется, остается не мутация символов или изъятие отдельных слов, но риторические санкции, наложенные на целые дискурсные позиции - как, например, позицию антивоенную, ставшую чрезвычайно рискованной или во всяком случае дорого обходящейся. Если в современной России слишком трудно говорить (о войне – и действовать против нее), то в Европе легко говорить (против войны), но довольно трудно ограничиться русским языком. Парадоксальным образом этой исторической ситуацией все мы оказываемся лишены слов, что и было сформулировано на обложке последнего выпуска, изданного в Петербурге. Первый выпуск, выпущенный в Марселе и продолжающий иноязычную нумерацию [Translit], носит подзаголовок sens en (é)migration и уже исследует скорее то, как значение каждого высказывания сегодня раскалывается надвое.

В условиях войны и эмиграции, когда нет ничего более стабильного, требуется намного дольшее обсуждение для достижения простого понимания - даже между вчерашними товарищами, даже на родном языке. Возможно, сегодня, когда разрываются институциональные контракты и новая солидарность устанавливается на местах, мы присутствуем при распаде больших русскоязычных аудиторий и появлении малых народов - этих "вечно творческих меньшинств" (Делез) - в славянской (э)миграции. Как минимум, раскалывание смысла каждого высказывания надвое - в соответствии с речевой геопозицией и другими поэтическими метаданными - становится литературным фактом. Иными словами, смысл начинает систематически соскользывать, сочетать взаимоисключающие перспективы, одним словом, он становится мигрирующим.

«Геопозиция речи » это такая новая лингвопрагматическая переменная, чувствительность к которой особенно выросла после 24 февраля и начавшейся тогда очередной волны русскоязычной эмиграции. Теперь это принято называть релокацией, что представляется мне вытеснением вопроса о дискурсивных отношениях с родиной: обретая новую локацию, русскоговорящие зачастую сохраняют прежнюю «речевую геопозицию». Выработка этой последней требует отдельных усилий и не следует автоматически за «релокацией». Из-за относительной легкости смены географической локации, намного менее очевидной и требующей больших дискурсивных усилий становится выработка речевой геопозиии. На этой ниве происходит крайне примечательные осечки, тут же подвергающиеся критике.

8. «Русский как неродной» и поэтика деаутентификации

ЭЛ: Если «смысл становится мигрантом», отсылает ли это к различным тематическим аспектам эмиграции, маркирует определенные черты поэтики или выявляет онтологическое состояние поэзии? Твой последний сборник называется «Русский как неродной». Что это за новое состояние и как «новая космополитическая чувствительность» переопределяет отношения с языком? Как родной язык может стать неродным и почему «поэзия всегда существует на чужеземном языке» (Шкловский)?

Твои ранние тексты, следуя более широкой тенденции, отмечены отказом от определенного лиризма и является частью поиска общего, прямого языка. Какое место занимает обыденный язык в твоих новых текстах? Становится ли поэзия от этого более нарративной и автобиографичной?

ПА: Как я поясняю в предисловии к книге «Русский как неродной», выходящей сейчас на итальянском и французском языках, русский (о)казался не-родным уже довольно давно, хотя и возможные различные датировки. Я предлагаю это название для своего русскоязычного сборника, который мы обсуждали с Александром Скиданом для НЛО еще в 2020 году (и который сейчас очевидно не может быть напечатан в стране с таким названием, равно как и большинство его текстов без цензурных изъятий). Впервые я "присваиваю" эту фразу в поэтических текстах цикла «Lost deadlines, или заявки принимаются до» с 2018 года, находясь пока еще «не в изгнании, а в аспирантуре». А сама эта формулировка «государственного образца» вписана в мой диплом бакалавра 2008 года – за месяц до первой из постсоветских « войн за обломки советского величия » - c Грузией.

Разумеется, актуальность его звучания впервые возросла в 2014, когда был аннексирован Крым, а я в последний раз вылетел после конференции в Киеве – на семестр в Лозанну. Но с особенной остротой он зазвучал в 2022. Как я подробно разъясную в эссе «Поэтика деаутентификации», "дело дополнительно осложняется тем, что «русский как неродной» вполне характеризует не столько специалиста (для которого он предположительно остается родным, а то и слепым пятном), сколько потенциальный объект приложения его педагогических усилий, то есть тех, кто и знает немного русский (он не совсем «иностранный» для них), но и не знает его достаточно (как «родной»), то есть те, кто как бы и русский (советский) человек, но и не вполне".

Поэтому я бы сказал, что если на уровне langage существует лингвистика изгнания, то на поэтологическом – поэтика деаутентификации. При этом я не хотел бы онтологизировать изгнание, в том числе языковое, мне важно сохранять это на уровне примеров из повседневного языка и коммуникации. Русскоязычная клавиатура перестает работать, формулировки из официальных документов начинают изобличать лингво-культурный империализм, а смысл безастановочно мигрирует - в зависимости от геопозиции говорящего/воспринимающего. Но чтобы удерживаться на этом повседневном уровне, приходится быть авто-биографичнее – при всей документальной отстраненности (в «Диплом бакалавра») и техничности описания поломок (в «Russkaja raskladka»).

*

Дискуссия и чтения, на которой основан этот диалог, состоялись 14 декабря в Лозанне при поддержке Centre de traductions littéraires (UNIL). Французская версия будет опубликована в течение следующего месяца. Ниже доступно видео чтений и дискуссии на двух языках.