Оптимизация будущего

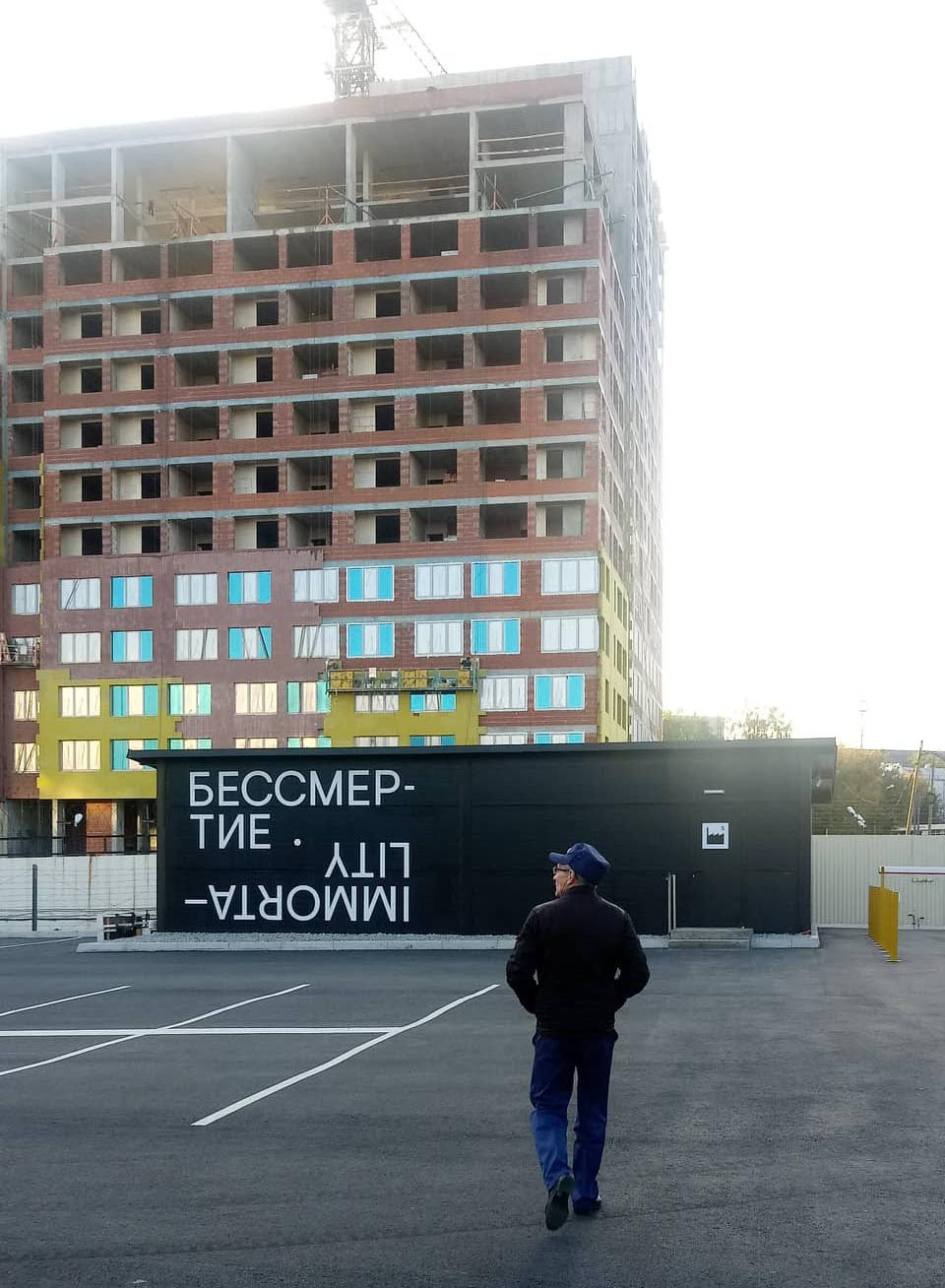

Рецензия на 5 Уральскую индустриальную биеннале «Преодолеть границы бессмертия: к множественному будущему» // Опубликовано в Художественном журнале №111

Давайте спустимся, —

предлагает скелет с глубокомысленным взглядом. <…>

Внимание, господа! — восклицает

/призрак другой. — Сейчас

начинается представление.

Л. Арагон. Ура, Урал!

После конца времен

Лето 2019 года оказалось урожайным на художественные проекты, которые третировали тему времени, пытаясь то ли ухватить понятый по старинке zeitgeist, то ли описать нарративную логику современности [1] или новое технологически детерминированное переживание времени труда и досуга [2].

Одну из подобных кураторских интуиций можно было видеть на 58-й Венецианской биеннале, основной проект которой носил название «Чтоб ты жил в эпоху перемен» и был во многом посвящен «разнообразным hidden stories и speculative history, уже приведшим или гипотетически приводящими к смерти индивида/народа/человечества» [3]. Но если Венеция еще сомневается — так ли уж интересны нынешние времена, то Уральская индустриальная биеннале откладывает постановку диагноза современности, поднимая на знамена тему бессмертия.

И если первые выпуски уральской биеннале индустриализовали производство образов (2010) и смыслов (2012), прививали новую грамотность (2015) и мобилизовали критическое мышление (2017), то концептуальная повестка ее пятого издания вышла предельно размытой, как и само понятие бессмертия, объединяющее столь многих — от эзотериков до трансгуманистов. Двоеточие, камуфлирующее во всякой кураторской формулировке институциональный компромисс или концептуальную неопределенность, делало заголовок и вовсе самопротиворечивым: «Преодолеть границы бессмертия: к множественному будущему».

Усталость от темы бессмертия и его отечественной биокосмистской версии [4] чувствуется уже в тексте комиссара биеннале: «Минуя утопические модели, подобные русскому космизму, мы хотим ответить на вопрос, как преодолеть не только смерть, но и бессмертие» [5]. Что уж говорить о кураторе основного проекта, которому приходится оправдываться за выбранную тему и смягчать постановку вопроса: «Основной проект не демонстрирует произведений, которые считаются бессмертными… Он сосредотачивается на… ракурсе изучения наших взаимоотношений с современными технологиями» [6].

Если раньше бренности человеческой жизни противостояла идея бессмертного искусства, то сегодня ставка делается на технологическую сингулярность («Трансгуманистическая повестка исходит из того, что технологическое ускорение преодолеет смерть» [7]). Впрочем, топос “ars long, vita brevis” напрасно приносится в жертву акселерационистской доксе. Уже изобретение письма ввело в оборот процедуру в равной степени когнитивную и моторную, символическую и механическую — эту родовую характеристику сохраняют и современные формы записи [8]. И если на то пошло, искусственный интеллект давно «заменил» человеческий — примерно тогда же, когда последний стал пользоваться алфавитом. Строгой границы между бессмертием, обещанным искусством создания образов и повествований, и «выносом мозга» или «загрузкой сознания» (mind uploading) не существует.

Но как только технологический горизонт самих искусств (в дань моде) списывается со счетов, не медлит явиться самая новая метафизика «множественности» и «преодоления границ». «Наш поиск бессмертия» все еще называется материалистическим, но точка научно-технологической сингулярности описывается на манер второго пришествия, как преддверие появления homo deus (человека божественного — Ю. Харари). Другими словами, то ли по причине избыточного рационализма, то ли

Сомнительным представляется сам вектор такой технотеологической герменевтики: «Как мифология… способна дать новое понимание основ человеческих технологий?» [10] Технологии объясняются из мифологии, а не наоборот. В этом свете особенно показательным представляется распределение проекта между двумя площадками — оптико-механическим заводом, находящимся на промышленной окраине города, и расположенным в самом центре реликтовым кинотеатром «Колизей» [11]. Если «фабрика грез» имперских времен — место локации штаба биеннале, то завод — лишь «оптический прибор для рассмотрения взаимоотношений» [12].

Колизей: институциональные фантазмы

Каким бы «множественным» и «преодолевающим границы» не был кураторский стейтмент, всегда остается надежда увидеть отдельные удачные работы художников. Но чтобы добраться до них, приходится продираться через исчерпывающий и изматывающий таймлайн русского космизма: в его предысторию и собственную панораму развертывания вошло почти все — начиная от первых фантазий русских самодумов о полетах на Луну и заканчивая достижениями советского ракетостроения [13]. На этом фоне все дальнейшие мокьюментари-инсталляции — об истории Центрального института сна (Агенство сингулярных исследований) или будущем Рекреационном космическом центре им. А. Видокле (Арсений Жиляев) — и воспринимаются. Вместо того, чтобы заручиться духом документальности у

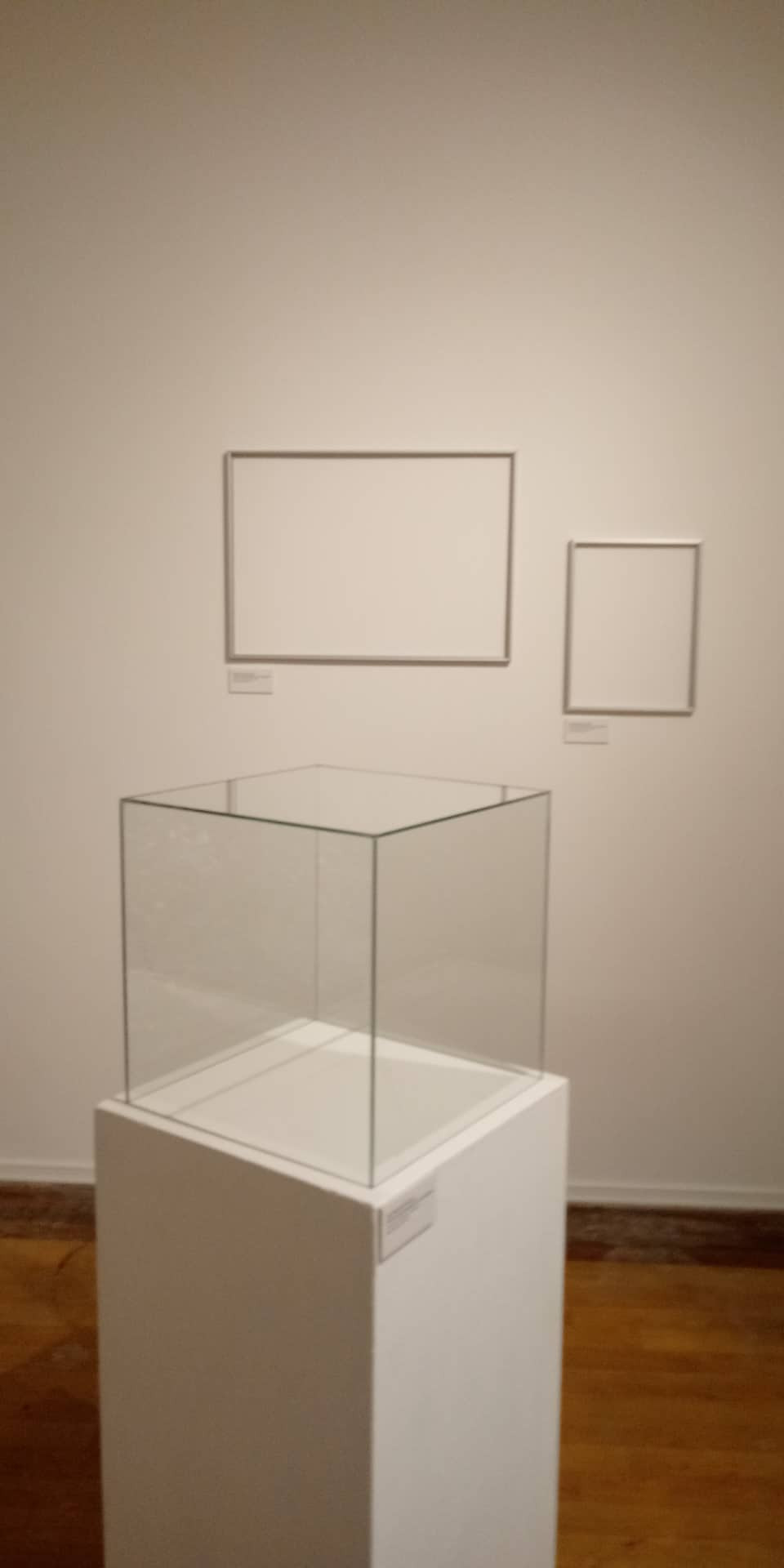

В этом отношении одним из самых удачных проектов можно назвать «Идеальную выставку», предъявляющую всю необходимую институциональную обшивку — выставочное оборудование и экспликации, текст куратора и

Перемещаясь из «Колизея» в избушку местного ГЦСИ, убеждаешься, насколько удачным для Индустриальной биеннале был выбор Екатеринбурга. Вот только не понятно — почему невозможно ее проведение в самих памятниках конструктивизма (вполне действующих)? На выставке «После нас» собраны работы почти исключительно молодых художников (раньше такая выставка называлась бы «Дальше действовать будем мы»), осмысляющих формы архивации и разархивации электронных следов после некоего воображаемого или всегда уже наступившего конца человеческой истории (Владимир Логутов, «После нас», 2018–2010). Не меньше беспокойства вызывает «бегущая строка современности», допускающая в своей пунктуации только запятые, но не окончательную точку (А. Зайцева «Форма массы», 2018). Другими словами, хочется, чтобы это уже «все закончилось», и одновременно, чтобы «будущие исследователи» пришли к верной интерпретации документальных (пост)фактов.

Оптико-механический завод: вычисления и повествования

На Уральском оптико-механическом заводе большая часть работ выставлена в непосредственном соседстве с действующими производственными цехами. Минуя заводскую проходную, продолжаешь еще какое-то время идти вдоль колючей проволоки, невольно включаясь в игру сдвига контекстов (интересно, однако, восприятие не художниками, а заводскими рабочими этой — столь вдохновляющей первых, и столь подозрительной для вторых — близости). Работ много и чтобы хоть как-то организовать их в уме, инстинктивно делишь на те, что скорее о времени (бессмертия), и те которые о пространстве (колонизации — более или менее вооруженной, более или менее культурно аргументированной [14]). По одну сторону заводского коридора — огромный овальный белый зал (с часами, стрелки которых идут с зазором в пару минут друг от друга), где можно встретить уборщицу — разумеется, темнокожую, — поддерживающую его безупречную белизну [15]. По другую — оптический прицел, установленный на томике Булгакова, явно материализующий метафору «сквозь призму авторского видения» (весьма часто и заслуженно оказывающегося в случае этого автора под прицелом испепеляющей критики) [16]. С одной стороны — солнечная батарея, возведенная в статус биокосмистской иконы [17], с другой — камеры видео-наблюдения, низверженные на пол и вынужденные реагировать на движения друг друга [18].

Крайний зал и вовсе отдан под аттракционы, предлагающие зрителю передохнуть — взять конфетку [19], сфотографироваться в

Интереснее всего — при таком изобилии — оказываются работы, не просто повествующие о различных временах и локациях, но взаимодействующие с историей самого завода, причем не только на уровне словесной и концептуальной комбинаторики, но и на уровне атмосферы, духа места, складывающихся из определенной материальной культуры. Так, работа Заруи Абдалян и Дж. Эндрю Розенцвейг «Рифмы и вычисления (для Свердловска и Екатеринбурга)» представляет собой реконструкцию пространства, которое здесь было до нашествия «культурной урбанизации». Кабинет инженера-технолога воспроизводит во всей точности позднесоветскую производственную атмосферу — приборы и механизмы (многие из которых позаимствованы у самого завода), изобилие комнатных растений, рабочие халаты на вешалке, а над всем этим звучит стихотворение, напоминающее лучшие образцы концептуальной поэзии индексов [22], в котором перечисляющее различные производственные достижения:

Мы создали манифесты

Мы создали люстры

Мы создали маяки

Мы создали рой ботов, чтобы повысить или понизить количество запросов

Мы создали бактериофагов

Мы создали машины, обученные прогнозировать количество зерна в этой стране

Мы создали кабель на дне океана для проведения сделок с ипотечными ценными бумагами

<…>

Мы создали фабрики, породившие фабрики, и фабрики, которые привели к закрытию первых

Мы принимали решения и не делали этого

Мы можем решать

Немало проектов размывают границу между документальной и вымышленной, «дополненной» реальностью — со стороны фикции. При сохранении внешнего декора научно-технических построений связываются в единой схеме космические объекты и оммаж Бродтарса типографской поэме Малларме («Сверхзвездные вычисления» Ч. Инцзюня). Или как в

Если шестидесятники испытывали оптимизм по поводу объединения усилий человека и технических мощностей [23], то современный взгляд оказывается не только намного более растерян, но и направлен как бы из непроизвольно наступившего будущего (возможно, того самого цифрового бессмертия — единственного нам остающегося), пропорции и условия гибридизации в котором более неочевидны или нерегулируемы человеком. Если контркультурный человек 1960-х был готов менять будущее, то наш современник скорее пробует разобраться в том, что же произошло в недавнем прошлом (и продолжает меняться прямо сейчас в ритме, за которым он не поспевает).

В советской версии шестидесятничество начало проектироваться в середине предыдущего десятилетия (c ориентацией на «людей 60-х годов» XIX века [24]). Есть ли сегодня программа будущего у «людей 20-х годов» за исключением спасительных аналогий с опытом «первого советского» поколения и бесконечных вариантов переиначивания формулы последнего?

Такой же подозрительной оказывается тема катастрофы, как правило, технологической, но, несомненно, имплицирующей моральную [25], — за нее почему-то опять же отвечают ветераны экспериментального кино 1960-х: Маркер с его знаменитой «Взлетной полосой» (1962), Брюс Коннер с «Перекрестками» (1976) и Питер Уоткинс с «Игрой в войну» (1965). Похоже, что куратор был добросовестным слушателем курса по film studies, да и работы действительно бессмертные, но только нам ведь обещали не их, а те, что как-то трактуют тему бессмертия в свете «наших взаимоотношений с современными технологиями».

Не является ли тема бессмертия удобной формой вуалирования или «муарирования» (по названию работы С. Вандербрика) какой-то более насущной исторической реальности и ближайшей политической перспективы. У Делеза есть регулярно появляющийся концептуальный персонаж — «русский идиот»: в «любой неотложной ситуации, требующей столь же неотложных решения и ответа, русский идиот ищет не решение, а еще более фундаментальный вопрос» [26]. Так, «Манифест биокосмистов», написанный в голодном 1921 году, утверждает, что «теперь же в повестку дня необходимо во всей полноте поставить вопрос о реализации личного бессмертия», а еще в конце XIX века Федоров заявляет, что основная проблема в отсталой аграрной стране вовсе не в развитии промышленности, а в том, что люди не способны на «метеорическую регуляцию», которая возможна только как Общее дело и которая способна дать «естественное, а не искусственное обеспечение от голода» [27].

Исследовательский проект и программа арт-резиденций: взгляд постороннего

Выставка программы арт-резиденций, «направленная на взаимодействие современных художников и функционирующих промышленных предприятий», — еще одна попытка высказывания на ту же тему. Что ж, такое «взаимодействие» уже имело место в истории отечественной индустриализации и называлось производственным искусством. Возможно, к этому и делается риторическая отсылка («За счет увеличения времени пребывания художника “на месте»…» [28]). Сергей Третьяков с своем призыве «На колхозы”, обращенном к творческим работникам 1920-х, настаивал, что только длительное пребывание «на местах» позволяет избавиться от туристической оптики и обычных писательских приемов:

«я уговорился стоварищами-колхозниками в следующий раз поехать к ним на долгий срок и обязательно на конкретную работу». [29]

Но идеология арт-резиденций рассчитана не столько на включение творческих работников в производство, сколько на «включение местных сообществ в творческий процесс», что и заставляет кураторов скорее «вышагнуть за пределы очарованности индустриальностью региона и производственными процессами» [30]. Когда Виктор Шкловский говорил о писателе и/на производстве, он настаивал на том, что «писатель должен иметь вторую профессию не для того, чтобы не умирать с голода, а для того, чтобы писать литературные вещи. И эту вторую профессию не должен забывать, а должен ею работать; он должен быть кузнецом или врачом, или астрономом. И эту профессию нельзя забывать в прихожей, как галоши, когда входишь в литературу» [31].

Складывается впечатление, что все эти теоретические традиции продолжают жить в современном кураторском новоязе (примечательны дословные резонансы: «вышагнуть за пределы очарованности… производственными процессами» — «профессию нельзя забывать в прихожей, как галоши»), но под давлением идеологической или экономической конъюнктуры культурной индустрии они вытесняются, переиначиваются, словом, становятся бессознательным современного критического вокабуляра и, как и полагается бессознательному, возвращаются в вытесненном виде.

И все же, по мнению куратора программы арт-резиденций, «взгляд приглашенного художника, это всегда взгляд со стороны, и он, в первую очередь, выявляет различия, задерживаясь на форме карьера, текстуре стен шахты, ритме трехметрового молота…» [32]. Если раннесоветские психо-инженеры ставили перед собой задачу оптимизации коллективной рабочей среды, то сегодня швейцарский художник Люк Маттенбергер исследует, как обстановка индустриального моногорода Новостроицка влияет на его собственное самочувствие, применяя практику осознанной медитации и регистрируя состояние своего мозга с помощью энцефалограммы («Контроль сознания (тела)», 2019). Индустриальные руины Урала оказываются «зоной», куда теперь отправляются только самые смелые наши современники, хотя и в полном вооружении медицинской техникой — это почти космическое путешествие, требующее постоянной проверки самочувствия. Производство, с точки зрения родившихся в 1990-е, — это «пространство потенциальной опасности, и зачастую оно исходит не только от видимых вещей…, но складывается из множества невидимых факторов… — это свет, звук, микроклимат и излучение» (А. Марченкова «Музей условий реализации труда», 2019).

То же поминальное антропоцентричное настроение пронизывает и Исследовательский проект биеннале: «Пространство проекта до недавнего времени было частью полировочного участка оптического цеха №315. Об этом до сих пор напоминают техническая печь, мойки, призмы и другие детали, оставшиеся от производства. С каждым из этих предметов взаимодействовал человек. Для нас его присутствие (а теперь — отсутствие) важнее восстановления хронологии дат и событий» [33]. Герой отсутствует, но все еще продолжает организовывать повествование вокруг себя даже в снятой форме, населяет свято место призраками. Намного более изящное решение организации повествования — по модели «биографии вещи» — предлагал уже упомянутый пилигрим отечественной производственной эстетики Сергей Третьяков. Критикуя устаревшее уже век назад положение вещей, при котором «в романе ведущий герой поглощает и субъективизирует всю действительность», Третьяков оказывается современнее своих соотечественников из XXI века, взявшихся за тему индустриального производства:

«Чтобы проверить, насколько силен идеализм в романе, достаточно посмотреть, какую относительную весомость в нем имеют мир объективный, мир вещей и процессов, и — мир субъективный, мир эмоций и переживаний» [34].

Предлагая переключиться со «слишком человеческого» на «мир вещей и процессов», Третьяков призывает не просто к индустриальной трудовой дисциплине, но к отказу от «старо-литературного отношения к вещам» в самом символическом производстве: «Нам настоятельно нужны книги о наших экономических ресурсах, о вещах, которые делаются людьми, и о людях, которые делают вещи. <…> Больше того, самый человек предстанет перед нами в новом и полноценном виде, если мы его пропустим по повествовательному конвейеру, как вещь» [35].

Для описания нового типа нужно не просто перенести акцент с человека на изолированную вещь (как это предлагает объектно-ориентированная онтология), но рассматривать и то, и другое — как звенья одной цепи (конвейера) социотехнической сборки [36]. Но «для нас, — как безошибочно определяют кураторы дух эпохи после смерти субъекта, — его присутствие (а теперь — отсутствие) важнее восстановления хронологии дат и событий». Внеисторический интерес к «слишком человеческому» всегда носит деполитизирующий характер. Отсюда же и та кураторская удрученность «вытеснением человека машиной», которая неизбежно оказывается ответом на неправильно поставленный вопрос о бессмертии.

Возможно, к проблеме бессмертия нужно подходить, исходя из того, что мы не просто смертны, но

***

Эпическая поэма Луи Арагона «Ура, Урал!», написанная в 1934 году по свежим следам путешествия в Екатеринбург, Челябинск и другие строящиеся советские города, начинается с визионерского описания путешествия «туристов в небе Урала» — призраков капитализма, кружащих над уральскими городами и всматривающихся в социалистическую стройку. Похоже, сегодня такой призрачностью наделена сама социалистическая история Урала, которую требуется еще разглядеть в напластованиях культурных слоев. В отличии от индустриального строительства, требовавшего взгляда с высоты птичьего полета (38), исследование руин советского индустриального проекта скорее предполагает зарывание в землю, археологические или даже палеонтологические изыскания, которые откроют эфемерность нашей собственной исторической ситуации. В этих обломках (уже не залежах) социализма, перемешанных с фракциями других эпох и других социально-технических проектов, кроется точка схода между политической историей и геологическим временем, а также самое бессмертное что у нас есть.

Примечания

[1] Одна из наиболее зачаровывающих формул которой принадлежит антропологу А. Юрчаку, назвавшего свою книгу о последнем советском поколении «Это было навсегда пока не кончилось». Не менее заманчивую версию предлагает А. Аванесян и С. Малик в своем диалоге «Комплекс-Время», согласно которому сегодня время начинает отсчитываться не из прошлого, а из будущего. См. подробнее: ХЖ №98 (2016). С. 26–41.

[2] См. к примеру «Тезисы о прокрастинации» Й. Регева в ХЖ №92 (2013), а также #22 [Транслит]: Застой / быстрые коммуникации (СПб, 2019).

[3] См. подробнее нашу рецензию Арсеньев П. Жить и умирать в интересные времена.

[4] Отечественному биокосмизму посвящено уже немало публикаций, и целые выставки или корпусы произведений отдельных художников. См. например тематический выпуск e-flux.

[5] Прудникова А. Вступительный текст в каталоге биеннале. С. 6.

[6] Вэн Ш. Преодолеть границы бессмертия: к множественному будущему. Текст куратора Основного проекта в каталоге биеннале. С. 8.

[7] Там же.

[8] Жак Деррида: «А. Леруа-Гуран описывает медленное преобразование моторики руки, в результате которого аудио-фоническая система высвобождается для речи, а взгляд и рука — для письма. <…> Чтобы помыслить историю этой системы, нужно найти выход за орбиту ее смыслов и значений. Таким образом, мы приходим к следующему представлению об anthropos: это хрупкое равновесие, связанное с письмом рукой для глаза (manuelle-visuelle). Это равновесие находится под угрозой постепенного разрушения. Нам уже известно, что «никакое существенное изменение», которое привело бы к появлению «человека будущего», которого и

[9] Там же. С. 10.

[10] Там же. С. 11.

[11] Приземистое зданьице, где располагается штаб биеннале, явно проигрывает стоящему рядом памятнику конструктивизма, в котором размещается почта и который можно было бы в полном соответствии с рекомендациями Деррида называть Дворцом связи.

[12] Там же. С. 8.

[13] Нарратив о «русском космизме» начинает создаваться только в 1970-х голах в среде интеллектуалов, пребывающих в поисках «духовности» в век научно-технического прогресса.

[14] Как, например «Три суждения об опиумной войне» (2015) Джеймса т. Хуна или «Миазмы, растения, живопись и экспорт» (2017) Бо Ванна и Пана Лу, обе о британской колонизации Китая/Гонконга, ее экологических последствиях, а также извлеканиых из нее культурных и эпистемологических эффектах.

[15] Кристина Лукаш «По часовой стрелке», 2016.

[16] Джил Магид «Я свет миру». Из серии «Просветление», 2019.

[17] Арсений Жиляев «Чернорабочий Солнца», 2018–2019.

[18] Арам Бартол «Панорама, наклон и зум», 2018.

[19] Феликс Гонзалес-Торрес «Без названия (Месть)»,1991.

[20] Франко Ваккари «Оставь на стенах фотографический след твоего мимолетного посещения», 1972–2019.

[21] Данило Корреале «Греза: об освобождении от труда», 2017.

[22] См. подробнее о

[23] Как об этом говорится в описании работы Стэна Вандербрика «Муарирование», 1967.

[24] См. об этом подробнее Каспэ И. Мы живем в эпоху осмысления жизни // НЛО №1, 2016.

[25] Один из разделов выставки носит название «Жестокость и ядерные грибы».

[26] См. Ермаков С. Определение «Русского космизма». Доступно по https://www.facebook.com/notes/сергей-ермаков/определение-русского-космизма/1745892808789927.

[27] См. Федоров Н. Регуляция метеорическая, как исполнение молитвы «хлеб наш (т.е. трудом приобретенный) даждь нам (т.е. всем) днесь // Н.Ф. Федоров, собрание сочинений в 4-х тт. Т. II, М.: Прогресс, 1995. С. 52.

[28] Горланова К. Текст куратора программы арт-резиденций в каталоге биеннале, С. 15.

[29] Третьяков С. О том же (Писатель на колхозе) // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа.

[30] Горланова К. Текст куратора программы арт-резиденций.

[31] Шкловский В. О писателе // Новый ЛЕФ №1 (1927). С. 29–33. Позднее в «Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа (1929) текст получит названия «О писателе и производстве». См. Литература факта. С. 194-199.

[32] Горланова К. Текст куратора программы арт-резиденций

[33] Елизарьева Н., Яковлева У. От кого получено или кому отпущено. Текст кураторов исследовательского проекта в каталоге. С. 22.

[34] Третьяков С. Биография вещи // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа.

[35] Третьяков С. Биография вещи. «Люди подходят к вещи на поперечных сечениях конвейера. Каждое сечение приносит новые группы людей. <…> Они соприкасаются с вещью именно своей социальной стороной, своими производственными навыками».

[36] См. подробнее о третьяковской модели «биографии вещи», а также ее резонансах и расхождениях с современными постгуманистическими и

[37] См. к примеру разговор о «войнах памяти» в украинском искусстве и выдвигаемой Никитой Каданом проект «интренационала мертвых».

[38] См. Третьяков С. Сквозь непротертые очки (Путевка) // Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа.

Павел Арсеньев

Родился в 1986 году в Ленинграде. Художник, поэт и теоретик. Публиковался в «Новом Литературном Обозрении», «Логосе», «Художественном журнале» и газете «Что делать». Редактор литературно-теоретического журнала [Транслит] и автор четырех книг стихов. Лауреат Премии Андрея Белого (2012). Докторант Университета Женевы (с 2017). Живет в