Анастасия Хаустова. Ars Moriendi: русское искусство от некрореализма к некронигилизму

Эссе о теме смерти в искусстве, об умирании идеологии и о возможных сценариях возникновения Нового.

«Есть мертвые пространства, так же как и мертвое время»

Жиль Делез и Феликс Гваттари

«Революция в искусстве основывается не на желании разрушить, а на разоблачении того, что уже разрушено. Искусство убивает только мертвых»

Гарольд Розенберг

Заражение

«Бог умер» в «Веселой науке» Фридриха Ницше в 1882 году. Смерть Бога как манифестация нравственного кризиса человечества, а также полный упадок религиозного порядка окончательно были осознаны, наверное, лет 100 спустя. А вот с момента образования Советского Союза с его атеистической пропагандой до падения в 1928 году первых маковок церквей прошло всего 6 лет. Осознание смерти Бога в новом материалистическом государстве происходило молниеносно, и очень скоро на место «пустого означающего» встала утопическая идея построения «коммунизма» — мира без эксплуатации, зла, капитала — этакого нового рая, доступного для всех, кто выкажет приверженность его идеалам. С тех пор две тенденции — атеизм и обновленное стремление к бессмертию — представляют собой два полюса осмысления жизни и смерти, которое сегодня приняло широчайший масштаб.

Социальный антрополог Сергей Мохов предлагает вместо вопроса «Почему тема смерти так популярна?» задать другой: «Как именно и почему именно так смерть изображается в современной массовой культуре?»[1]. По крайней мере популярность этой темы точно не ставится под сомнение: взять хотя бы массовое распространение фильмов и сериалов о маньяках, зомби и вампирах, субкультуры любителей тяжелой и грустной музыки, модный дискурс темного материализма и темного Просвещения, широкие дискуссии вокруг темы цифрового и телесного бессмертия, и даже murderabilia[2] — фанатский рынок личных вещей серийных убийц и их жертв. Содержание дискурса о смерти показывает наше отношение к жизни, а его глобальное распространение, начиная с 1980‑х годов[3], многое может сказать о мире, в котором мы живем.

Из «смерти Бога» можно сделать различные выводы, один из них — отказаться от веры в реальность потустороннего мира и возможность личного бессмертия, отдавшись полностью жизни наличной и земной. Теоретики космизма на заре XX века сделали вывод противоположный: «Они призвали человечество к установлению тотальной власти над космосом и к обеспечению индивидуального бессмертия для каждого живущего или жившего раньше человека. Средством реализации этого требования должно было стать централизованное мировое государство: русский космизм был не только теоретическим дискурсом, но и политической программой»[4]. Проблема бессмертия передается здесь в руки государства, которое, чтобы быть по-настоящему справедливым, должно исправить последствия эксплуатации мертвых в пользу живых и ныне живущих в пользу будущих поколений, то есть оживить всех, кто когда-то участвовал в построении социализма и коммунизма. По мысли космиста Николая Федорова, обеспечить это может развитие техники, за которым следует возникновение иммортальных технологий, колонизация соседних планет и обеспечение бессмертной жизни для всех: «Социализм должен быть установлен не только в пространстве, но и во времени — при помощи технологии, которая позволит превратить время в вечность. Это также позволит выполнить обещание братства, данное, но не выполненное буржуазной революцией наряду с обещаниями свободы и равенства. Поэтому Федоров называет буржуазный прогресс “не братским” и считает, что на его место должно прийти братство всех живых, но прежде всего — всеобщий долг перед нашими умершими предками»[5].

Однако, очень скоро что-то пошло не так. Несмотря на успешную операцию по бальзамированию и выставлению на всеобщее обозрение трупа Владимира Ленина, который до сих пор, как отголосок советской некрофилии, возлегает в самом центре Москвы, попытки победить смерть в СССР не увенчались заметным успехом. Лаборатория особых трудовых ресурсов (ЛОТР), которая была создана на базе Центрального института труда в 1921 году под кураторством космиста Александра Богданова и ученого Николая Бернштейна, несмотря на определенные достижения[6] в изучении биомеханики трупов и «оживлении» их с помощью электричества для последующего ударного труда, была расформирована в 1927 году. Сам же Богданов, предполагавший, что переливание крови от молодых пожилым омолодит последних и обеспечит солидарность и равновесие поколений, по иронии судьбы умер от одного из таких переливаний в 1928 году.

Пафос «бессмертие для всех» сменился тихим безвестным умиранием в годы Большого террора или пафосом «героической смерти для всех» во время Великой Отечественной войны. Реальное смерти было имманентно самой повседневности: тихим призраком ходило по затаившимся коммуналкам, в коридорах которых были собраны, на всякий случай, чемоданы с элементарными пожитками; копошилось в окопах, казалось, бесконечной линии фронта; сторожило разбросанные от Калининграда до Чукотки памятники неизвестным солдатам — но вытеснено на задворки официальной культуры культом телесности, соцреализмом и заносчивостью перед «империалистическими врагами». На протяжении всего своего существования Советский Союз брал у живых и мертвых кредит, который до сих пор так и не вернул и вряд ли уже когда-либо вернет.

Метастазы

Морщинистые лица партработников по телевизору, лафеты с гробами высших руководителей, мимикрия под вечность и бессмертие, да и общий застой и предчувствие окончательной смерти режима — главные составляющие позднего Советского Союза. Умирающая во всех смыслах идеология стала питательной средой для некрореализма — художественного движения, которое возникло в начале 1980‑х годов в Ленинграде. Отпочковавшиеся от круга «Новых художников» Тимура Новикова, некрореалисты во главе с Евгением Юфитом унаследовали от них радикальную аполитичность и стремление жить и творить так, словно никакого Советского Союза и в помине не было. Отсюда «непоколебимая тупость, бодрость и матерость»[7] некрореалистических экспериментов и искусства, которые даже правоохранительными органами, когда те на них натыкались, воспринимались как чистый идиотизм и маразм, тем самым освобождая создателей от ответственности перед законом[8].

Среди ранних сподвижников движения были Олег Котельников, Андрей Мертвый (Курмаярцев), Евгений Дебил, Юрий Циркуль, Алексей Трупырь. В конце 1980‑х годов к ним присоединились Игорь Безруков, Владимир Кустов, Василий Маслов, Сергей Серп, Валерий Морозов. Многие из них участвовали в своеобразных некросоциальных экспериментах: таскали по городу и избивали на глазах у прохожих манекен по имени Зураб, устраивали массовые постановочные драки на заброшенных стройках или во дворах жилых домов, бегали полуголыми по зимнему лесу, имитировали повешение, расчлененку, гомосексуальный половой акт перед проезжающими поездами. Все это Евгений Юфит записывал на пленку, что стало основой его первых некрореалистических короткометражек: «Санитары-оборотни» (1984), «Лесоруб» (1985), «Весна» (1987), «Вепри суицида» (1988) и «Мужество» (1988).

Снятые в рамках созданной в 1985 году Юфитом киностудии «Мжалалафильм», эти фильмы иллюстрируют ее название: «мжа» означает дрему, то есть пограничное состояние между бодростью (жизнью) и сном (смертью), а «лала» — детский лепет. Герои фильмов Юфита — «нетрупы»[9] — ни живые, ни мертвые мамлеевские шатуны, переопределяющие границы жизни и смерти. По мнению Алексея Юрчака, некрореалистический нетруп — «это отнюдь не репрезентация смерти и не оживший мертвец или зомби, знакомые по западному кинематографу, а, напротив, квинтэссенция голой жизни». Эксперименты некрореалистов манифестировали уход от аристотелевского bios, социально-политической жизни, к чистой zoe, жизни как таковой, которую Джорджо Агамбен характеризует как исключительно негативное, трагичное, опасное состояние. Юрчак же утверждает, что этот уход «(не только на уровне метафоры, но часто и на практике) может использоваться и как положительная стратегия личного освобождения от некоторых форм государственного контроля»[10].

Таким образом, смерть в некрореализме — это что-то вроде смерти для официальной идеологии и создания пространства необусловленной жизни. Некрореалисты никогда не работали с трупами непосредственно, но они перерабатывали опыт героической государственной смерти и умирания идеологии в новый тип искусства: «Некрореализм не передразнивал традиционные сюжеты, посвященные героической смерти за Родину и самопожертвованию, сколько создавал новую Ars Moriendi — искусство умирать — в форме черного юмора, непристойного комикса и подлинной истории, взятой из

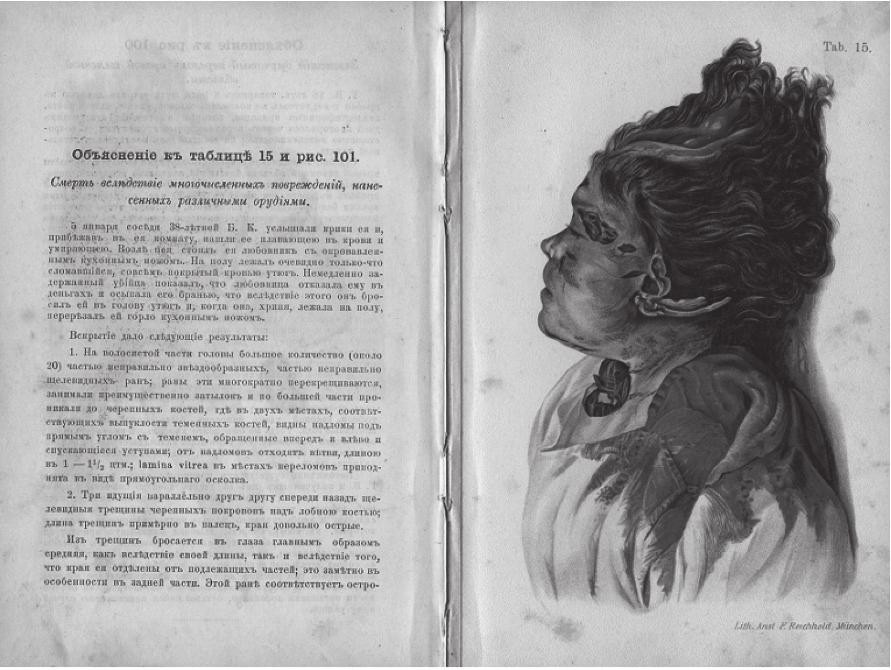

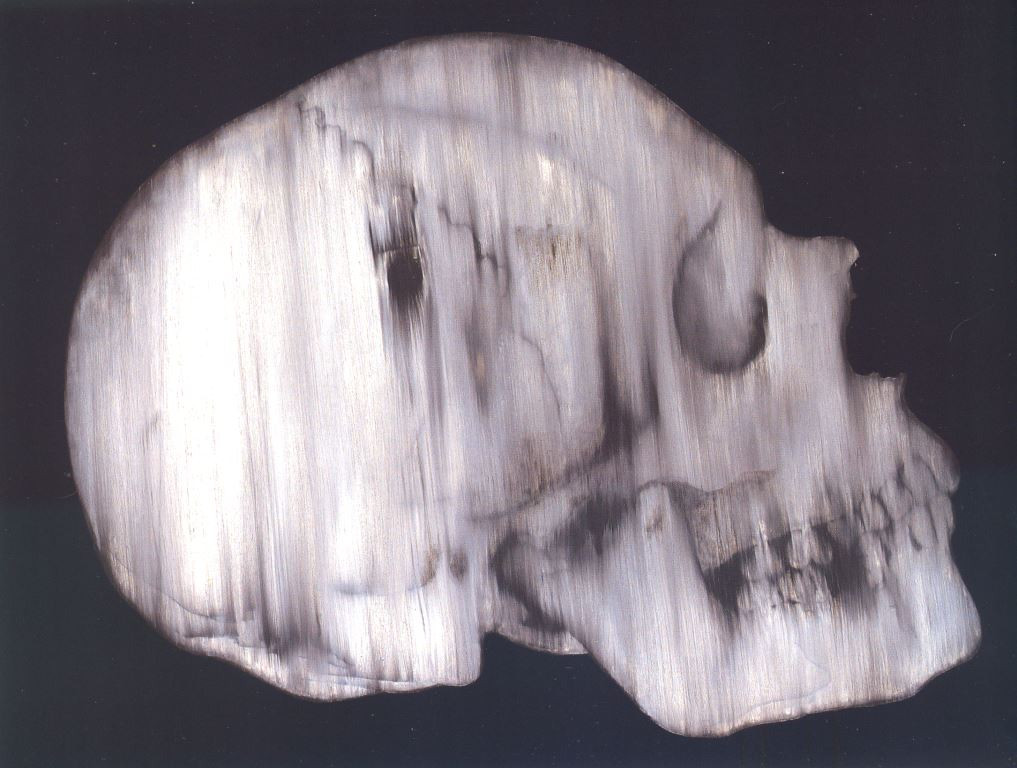

Если Юфит занимался в основном первым, то Владимир Кустов в своих полотнах фиксировал разложение тела и репрезентировал «коридор умирания» — пространство между жизнью и смертью[14]. Вдохновившись «Атласом судебной медицины» Гофмана, который изобиловал реалистичными изображениями тел умерших от различных видов болезней и травм, Кустов писал черно-белые тела, которые покрывались трупными пятнами, вспучивались, разлагались, теряя четкие очертания.

Для многих своих картин в качестве основы он использовал бычью кожу, что придавало их жизни после создания дополнительный динамизм — нельзя было предсказать, как именно кожа поведет себя со временем. «Буквы-некросцепки»[15] мужских тел, которые Кустов добавляет к сюжету, отсылают к возможности символического (дискурсивного, памятного) бессмертия, но бессмертия бесплодного. Обращение некрореалистов к брутальной мужской гомосексуальной связи (в фильмах Юфита, на полотнах Кустова и Сергея Серпа) — еще одна попытка утвердить жизнь как чистое удовольствие, не отягощенное новым рождением.

Сергей Серп, в своих первых нарочито ярких и примитивистских картинах (детский лепет «лала») изображает расчлененку — смерть у него превращается в пляску рук, ног, голов и тел, в бахтинский карнавал[16], намекающий на молниеносное переворачивание жизни и смерти: так пьяный и безумный праздник в русской избе в одночасье может закончиться дракой с летальным исходом. Смерть, которая всегда машет рукой

Таким образом, отстраняясь от официальной советской идеологии, некрореалисты создавали себя как субъектов голой жизни, пограничников смерти, отличавшихся как от приверженцев этой системы, так и от ее противников. Однако, в отличие от homo sacer Агамбена, «они не были сведены до статуса голой жизни государственным подавлением, а сами активно культивировали этот статус для ухода

Разложение

90‑е — время противоречивое. С одной стороны, окончательный развал Советского Союза в 1991 году вселил во многих веру в будущее и надежду на

На фоне либерализации экономики в начале 90‑х в Москве стало открываться множество частных коммерческих галерей — «Риджина» Владимира Овчаренко, «Галерея Марата Гельмана», «Галерея в Трехпрудном переулке». Именно они стали проводниками нового социального перформанса — московского акционизма. Олег Кулик резал в «Риджине» поросенка («Пятачок делает подарки», 1991) и мочился на зрителей, изображая собаку («Бешеный пес, или последнее табу, охраняемое одиноким Цербером», совместно с Александром Бренером, 1994). Анатолий Осмоловский «выставлял» крики художников («После постмодернизма остаётся только орать», 1992) и ввязывался в драки («Драка» на семинаре В. Подороги, 1994). Александр Бренер пытался заняться со своей женой сексом у памятника Пушкину («Свидание» на Пушкинской площади, 1994), мастурбировал на вышке осушенного бассейна «Москва», готовящегося к превращению в Храм Христа Спасителя (в рамках проекта «Бассейн “Москва”» совместно с «Группой без названия», 1994).

У такого акционизма даже слишком много параллелей с венским, который стал ответом на поколенческую травму фашизма и также прощупывал границы дозволенного в послевоенной Австрии. Вспомните кровавые мистерии Германа Нитча, мерзкие акции Отто Мюлля, а также радикальные перформансы Гюнтера Бруса, в которых он мастурбировал на австрийский флаг или резал себя. Упавшие путы советской цензуры тоже словно выпустили всю витальную, брутальную и телесную мощь, которая копилась десятилетиями и была вытеснена на задворки идеалистической и идеологической жизни. Отсюда эта взрывная агрессия, освобождение от регуляции естественных физиологических процессов и сексуального влечения, полных трансгрессии, дерзости и не в последнюю очередь мерзости. Это было попыткой ухватить реальность во всей ее полноте и физиологичности — освобожденное от пут рабства тело постсоветского человека танцевало свой ритуальный танец на костях Советского Союза.

Церемониальное совместное поедание «трупа» Ленина в таком случае становится попыткой закрыть тему (Юрий Шабельников, Юрий Фесенко, «Мавзолей. Ритуальная модель, или Ленин в тебе и во мне», 1998) — Советский Союз, персонализированный в его «отце», поедается «детьми» режима как «враг», в надежде, что им перейдет его сила. Однако в буйной пляске было упущено главное. Все ближе подступала реальность дивного нового мира: бешеный всепоглощающий капитализм пожирал постсоветскую экономику как Гаргантюа, «эффективная политика» камня на камне не оставляла от честных демократических выборов, а новые идеологические заморозки привели к постепенному, но уверенному, возвращению цензуры.

Глобальная современность, утвердившаяся после распада Советского Союза, поставила совсем другие вопросы и бросила новые вызовы. Как показала история, 90‑е в России стали не освобождением, а периодом продолжающегося разложения, новым витком которого стали путинизм и жалкие попытки художников нового тысячелетия найти баланс между социальной ответственностью и стремлением к обогащению. 2000‑е в культуре были ознаменованы тихим, удобным, полным надежд искусством галерей и биеннале, на фоне которого разворачивались нарушение экономического и социального баланса, резонансные политические процессы и заказные убийства. Одно “но”: открыто говорить обо всем этом стало невыносимо трудно, практически невозможно. Реальность снова оказалась вытеснена, но указание на нее обнаруживается в культурном повороте к теме смерти. Современное искусство, намекающее на разложение и мор — это не пафосная похвала смерти, но ее констатация. В условиях политической цензуры искусство просто изобретает другой, параллельный язык. Примерно так же, как это делали некрореалисты.

Некроз

Современное искусство часто теряет свою локальную специфику и стремится быть глобальным — создать международный язык, на котором можно будет говорить о проблемах мира: всеобщей капитализации, экологии, колониализме, феминизме, антропоцене, цифровизации и многом другом. О том, что может волновать любого, вне зависимости от места его нахождения. Смерть тоже становится глобальной и перестает осмысляться как частная смерть человека в отдельно взятом государстве. Сегодня мы говорим о вероятном — страшном и ужасном — будущем всего человечества, на фоне которого бряцание оружием или стремление к личному обогащению выглядит комичным и беспомощным. Возможно, искусство в этом смысле никогда не было настолько гуманистическим.

Сегодня в России, на мой взгляд, есть несколько художников, которые отражают проблематику глобального дискурса о смерти и бессмертии, но при этом здорово расчищают простор для анализа локального контекста[20]. По сути, современному искусству в России только и остается что говорить метафорами, возводить новое (забытое старое) «государство в государстве», продолжая делать все для его благополучия, а также приближать естественную смерть агонизирующего режима, который настойчиво продолжает говорить на мертвом языке прошлого.

Романтическая, темная и черная эстетика работ Александра Плюснина, вдохновленная возвышенными (в кантовском смысле) пейзажами и

Иллюстрацией общечеловеческой и вневременной истории в надежде на спасение становится «Плот “Медузы”» Теодора Жерико (1819), который служит референсом для центрального объекта «Катастрофы». Из 147 человек, которые оказались на плоту после крушения в 1816 году у берегов Сенегала фрегата «Медуза», после 13-дневного катастрофического плавания в открытом море без провианта и навигации, выжило только 15. Убийства и самоубийства, некроканнибализм, отчаяние — сопровождающие радикальной катастрофы, которая все время маячит как возможность где-то на горизонте. Однако на горизонте полотна Жерико также можно заметить небольшой корабль — обязательный луч надежды в мире, в котором Бог еще не умер. Плюснин «воссоздает» в рамках выставки мачту плота, мягкий и нестабильный материал которой — покусанный и промятый пальцами пластилин — становится символом гибели любых надежд. Выбор материала для скульптур в таком случае становится неслучайным — это окончательная замена иллюзии бессмертия гранита на нестабильность и недолговечность пластилина. Бесповоротное прощание с человеческой исключительностью происходит под «похоронный марш» замедленного в 8 раз «Владимирского централа» и на фоне расползающихся во все стороны, острых шипов «роз ветров» (излюбленного, кстати, сюжета зековских наколок) — пожалуй, нельзя найти лучшей метафоры для передачи ощущения вялотекущей, лишенной ориентиров жизни вокруг.

В своих работах Алексей Таруц ставит вопрос о возможности реальности в противоположность репрезентации, которая сегодня захвачена алгоритмическими сетями социальных отношений и технологий. По мнению Таруца, «мы живем в аду, в котором все друг друга объективируют», поэтому момент возвращения в реальность, а не к ее причесанной и прилизанной репрезентации, всегда получается «зловещим и жутким»[23]. В проекте «Респаун, эк зек ли, кто если не ты»[24] видеотизер выставки и само экспозиционное пространство — это два не похожих друг на друга и не пересекающихся модуса существования некоей предполагаемой субъективной действительности: очаровательное ожидание и разочаровывающая реальность. Единственное, что сохраняет связь между ними — микро-баги и разрывы, в данном случае — зеленая сочащаяся изо рта персонажа кровь на тизере и она же, изображенная в работах на выставке. Попытка выразить это нечто, что с легкостью существует в двух модусах: реальности и виртуальности, — лейтмотивом проходит через большинство проектов Таруца.

На выставке «Прочь

Таким образом, в двух этих сценариях любые границы и разделения начинают разрушаться, а реальность в них представляется как тотальная «динамика слизи», перемалывающая как человеческое, так и виртуальное, как живую, так и мертвую материю. Само вопрошание о возможности различения, в котором мы все еще можем твердо стоять на ногах, а не тонуть в океанах скатологического ничто, выдает лишь намек на тоску по определенности, которая оборачивается разочарованием. Если советские некрореалисты могли хотя бы надеяться на карнавальное переворачивание, а следовательно на различение «верха» и «низа», жизни и смерти, то современному художнику остается только троллить: «Выставочное пространство [“Респаун, эк зек ли, кто если не ты”], которое не работало в силу своей организации, — это наш мир, где технологии репрезентации, как пока кажется, стали главным условием любых отношений. Думаю, троллинг — это скрытая форма конформизма, реакция, которая возникает в культуре в связи с утратой возможности позитивных социальных преобразований, когда разочарование становится преобладающим аффектом»[27].

В искусстве Владимира Омутова это разочарование трансформируется в радикальный нигилизм, в условиях которого остается только констатировать окончательную отчужденность человека как от материального, так и от виртуального. Склизкие, сочные, острые, черные, стальные, лакированные и глянцевые поверхности его объектов отражают суть виртуального — поглощающую чернь киберпространства, которое с легкостью втягивает в себя ужин в ресторане, очередной теракт, порно и тело, время и место. Однако художник соглашается играть по правилам новых алгоритмов и создает свое пост-интернет искусство как маркетинговый продукт, который потом успешно может быть поглощен интернет-агрегатором: «Сейчас обязательно наличие эффектного визуала и эстетичной картинки. Работа должна выглядеть что в сети, что за ее пределами одинаково, без потерь»[28]. Автономные объекты-в-себе, которые Омутов, как сталкер, вытащил в качестве трофеев после серфинга в интернете, корпореализуются в виде стальных червей-вирусов, щекочущих нервы краснодарских консерваторов, вееров из ножей сериальных маньяков, которые в любой момент могут быть пущены в дело, а также распечаток фото Лорен де Грааф — голландской модели, «живой» и «натуральный» вид которой становится отличным товаром и брендом.

Подчеркнутый эстетизм этих объектов выдает в них мимесис под искусство как вечное равно мертвое. Но все образы превращаются в единый поток, и единственное, что художник здесь может сделать, это и себя превратить в герметичный бренд-в-себе, который попытается побороться за внимание рандомного user‘а‑кибернавта: «Самоповторение и воспроизведение становится художественной стратегией — своего рода брендированием, игрой на опережение — на тебе все равно поставят клеймо, так почему бы не сделать это раньше? Такая практика может показаться коммерческой, если не считывать заложенные в ней мотивы поражения — здесь никто не претендует на то, чтобы быть успешным»[29].

Музыкальная пауза

Отсутствие (на первый взгляд) любых претензий на политическую критику или социальные изменения превращается во влечение к смерти, которое в рамках искусства становится или аффирмативной констатацией распада, или несколько раз убитым и оживленным трупом зомбиформализма[30] — парадоксальным трупом трупа, симулякром симулякра. В таких условиях действительно все дробится до фарша спидкора, который дал название одной из выставок Омутова. Интересно в данном случае проследить музыкальные вкусы рассматриваемых художников. Советские некрореалисты как homo sacer вертелись в среде панк-движения, а «самый известный советский панк Свин (Андрей Панов), основатель группы “Автоматические удовлетворители” и непременный участник ранних некроперформансов, был уверен, что именно Юфит, а не Джонни Роттен, является идеологом панк-движения»[31]. Панк стал способом противостояния умертвляющей серости советской жизни, в которой рациональность и приличия были доведены до абсурда. Освобождение телесности в панке создавало для некрореалистов ту самую среду необусловленной, но, конечно, дикой свободы.

Рок-музыка, которая с момента своего появления дробилась на виды и жанры, также выражала свое отношение к окружающей действительности. Блэк-метал — один из последних, еще модернистских, музыкальных жанров — «выступает против социальной политики мультикультурализма, толерантности и всеобщих прав человека, свободной миграции, а главное — против потери культурной и национальной идентичности»[32]. Блэк-металистов вдохновляли романтические пейзажи, фольклор и образы смерти и сатаны, но не как

Музыка Таруца, который разбивает свою идентичность на «художника», «метакуратора», «event-менеджера» и «музыканта», все еще пытается поставить вопрос о возможности нового в условиях тотальной симуляционной реальности, именно поэтому его композиции звучат как

В спидкоре же не остается никакого троллинга — все предельно серьезно превращается в мясорубку звуков, зубодробительнее которой — только экстратон на скорости от 1000 bpm или дэт-метал от Dadabots, которые запрограммировали ИИ воспевать пытки, убийства и некрофилию и генерировать видеоряд из мясного калейдоскопа. Это — его, внечеловеческого киберпространства, музыка, которая превращается в белый шум или ультразвук, которым уже не нужен человеческий слушатель.

Агония

Ускорение звука здесь напоминает акселерационизм, который является залогом самоподрыва капитализма, раскинувшего свои тентакли на весь глобальный мир. Развал Советского Союза, который сыграл на руку установлению повсеместной гегемонии капитала, лишь сделал еще более видимой его всепоглощающую и расплавляющую природу. Сегодня именно капитализм становится тем радикально другим и чужим, которому смерть — имманентна: «проективная эсхатология [смерть капитализма] упускает из виду главное, а именно — смерть, вовсе не внешняя возможность для капитала, а его внутренняя функция. Смерть капитала не пророчество, а машинная доля»[36]. Смерть капитализма здесь — это еще и капитализм равно смерть, потому что единственное, на что он остается способен, так это на тотальное влечение к смерти, мертворождение и/или бесплодие[37]. Земля и человечество отравлены исконной «травмой рождения», для реабилитации которой ничто, кроме полной ликвидации биологических и физических структур, не является достаточным[38].

То, что Эрос может запросто сплавляться с Танатосом, мы видели уже у некрореалистов, однако в искусстве Омутова, например, текучие, либидинальные, латексные и силиконовые объекты становятся лутом, приобретенным после сношения юзера с виртуальными потоками, этакого кибер-снаффа. Здесь уже даже не может быть речи о возвращении к некоторой материальной реальности, в которой этот кибер-стафф выставляется в качестве объектов искусства, потому что по сути все становится серой слизью[39]. Так некрополитика становится глобальной — бессознательной тягой к самоуничтожению человечества, у которого уже нет никаких шансов на выживание.

«Мы уже мертвы» — центральный спекулятивный тезис философии Рея Брасье. По его мнению, разговоры о смерти капитала или технологическом бессмертии человечества — лишь откладывают судный день, который, коль скоро он, следуя научным выкладкам, когда-либо случится, то он уже случился. Из приближающейся возможности полной аннигиляции человечества следует, что оно не оставит никаких, физических или символических, следов своего существования, а значит — растворится на просторах небытия: будущего и прошлого. По мнению Брасье: «Существование бессмысленно. В этом по видимости банальном утверждении скрывается глубина, которую философам еще предстоит выразить, несмотря на обилие ученых книг и статей по этой теме»[40]. Осознание этой бессмысленности стало основой его радикального нигилизма, который, тем не менее, породил проект темного Просвещения[41]: «нигилизм это […] неизбежное следствие реалистической уверенности в существовании независимой от сознания реальности, которая, несмотря на высокомерные допущения людей, безразлична к нашему существованию и слепа к “ценностям” и “смыслам”, которыми мы драпируем ее, чтобы сделать более гостеприимной»[42]. Просвещение нигилистично и нигилизм — просвещен именно потому что Просвещение основано на радикальной объективации предмета своего познания: он не может схватить жизнь, потому что препарированию доступно только мертвое. Отсюда, возможно, интуиция Таруца, который говорит о том, что реальность — ужасна именно потому что она — это ад объективации. Но критика Просвещения по мнению Брасье — не более чем консервация, сокрытие того, что не цивилизацию влечет к смерти, но скорее смерть, само неорганическое, подражает разуму[43]. Брасье задается вопросом, а что, если человечество — это сон насекомого, ровно так же как для Ланда мы — продукт гибсоновского ИскИна, который ждет своей реализации? Так всеблагой Бог окончательно перерождается в запрограммированный алгоритм, который остается глух к чаяниям и надеждам человечества.

Мы не будем заходить так далеко в футуристических фантазиях, а попробуем увидеть в современном искусстве сигнал и диагноз. Современных художников, которые сегодня таким образом осмысляют проблематику смерти и бессмертия, можно назвать некронигилистами. Там, где невозможно или запрещено говорить о постоянно ускользающей реальности, там смерть, как говорится, входит в окно и буквально трубит о том, что что-то уже мертво и пора хоронить труп. Смерть в искусстве — это не смерть искусства, но препарирование отживших свое социальных и политических стереотипов, а также поиск того, что способно подарить жизнь. Современность, с одной стороны, оказывается бесплодной землей, которая не может породить уже ничего нового, но продолжает воспроизводить самое себя. С другой стороны, именно она может стать для этого нового прекрасным, жирным гумусом, местом, из которого и на обломках которого это новое вырастет. Благодаря этой констатации некронигилисты оказываются политически ответственнее многих своих современников: тех, кто продолжает использовать устаревший язык постсоветского акционизма, который сегодня плотно вписан в структуры самовоспроизводства протестного искусства, или тех, кто грезит о цифровом, коммунистическом или космическом бессмертии на задворках будущего. Там, где капитал и идеология сплетаются в смертельном поцелуе, указание на эту порочную связь возможно только в перформативном остранении: все эти потоки слизи и черного нефтяного латекса, налипшие на деревья, камни и стены — как галлюцинации Клэра Паттерсона, открывшего в середине XX века смертельное воздействие промышленного свинца, — необходимо избавиться от них, освободив пространство, в котором можно дышать.

Но возможен ли

Смерть?

«Мертвым — покой, а живым — живое»

русская пословица

Современный поиск вечной жизни уже не ограничивается религиозным сценарием бессмертия или экспериментами с продолжительностью жизни. Например, Мартина Ротблатт, основательница фонда Terasem в Бристоле, США, смогла превратить идею о достижении цифрового бессмертия в успешный стартап[44]. Психологи Роберт Лифтон и Эрик Олсон выделяют как минимум пять типичных сценариев символического бессмертия, среди которых, помимо религиозного, — биологический, творческий, природный и эмпирический[45]. Однако, по мнению социолога Зигмунта Баумана, в условиях текучей постмодернистской современности, которая предлагает «деконструировать бессмертие», человек отбрасывает идею о том, что что-то может длиться вечно, и сосредотачивается на происходящем здесь и сейчас[46]. Слоганом этой идеи становится модифицированное carpe diem — YOLO (You only live once): «В целом я склонен сжато выразить многочисленные социокультурные последствия этой перемены в концепции short-termism, “тирании момента” (термин Томаса Хюлланда Эриксена) или, возможно, неуклюжем, но более емком nowism. Тенденции, которые описывают эти концепции, прослеживаются в самых различных проявлениях этого нового образа жизни»[47].

Капитализм — идеальный источник возможностей такого индивидуального бессмертия. Для того, чтобы словить момент, даже ходить далеко не нужно, — курьер принесет желанный объект потребления, который создаст иллюзию вечности, прямо к нам домой. Гаджеты помогут задокументировать момент: по сути, наши соцсети — это виртуальная урна с прахом, хранящая всю нашу прижизненную информацию, от любимой марки одежды до фоток с последнего отпуска. Таким образом, капитализм даже бессмертие превращает в товар: «Капитализм оказывается чем-то весьма похожим на “Нечто” Джона Карпентера, на монструозное, чрезвычайно пластичное существо, способное поддерживать свой метаболизм в чем угодно и поглощать все, с чем оно соприкасается»[48]. Капитал, как «абстрактный паразит, ненасытный вампир и производитель зомби»[49] «все прочное расплавляет в пиар»[50]. В этом суть капиталистического реализма Марка Фишера. Учитывая сплавление капитала и смерти, капиталистический реализм — это и есть современный некрореализм, превращенный в некронигилизм, из которого уже нет выхода, потому что даже антикапитализм встроен в капитализм и отлично продается.

В условиях, где никакого выхода нет, а все новое — мертворожденное новое, есть путь, который нам все еще открыт, — разоблачение мимикрии под реальное: «По Лакану, Реальное — это то, что должна вытеснять любая “реальность”. Реальное — это непредставимое Х, травматическая пустота, на которую можно лишь украдкой бросить взгляд через разломы и рассогласования в поле видимой реальности. Поэтому стратегия, направленная против капиталистического реализма, могла бы обратиться к Реальному (или Реальным), находящимся под реальностью, предлагаемой нам капитализмом. Экологическая катастрофа — вот пример такого Реального»[51]. Смерть близкого человека реальнее смерти по телеку. Теракт в Петербургском метрополитене реальнее новости в ленте, которая через пару дней утекает в небытие. Прогулка в лесу реальнее, чем пейзаж в Инстаграме. Каждый на свой лад нас сегодня убеждает в том, что капитал, идеология и смерть — наша реальность, но за тезисом «мы все мертвы», подменяющим и тасующим несколько регистров существования, есть что-то еще. То, что, будучи пограничной ситуацией, вырывает нас из забытья зомби-существования или новизма и приоткрывает рану и бездну жизни как динамики, а не остановки, как нового начала, а не бытия к смерти.

Мы всегда ищем Реальное, потому что оно любит скрываться. Современное искусство, реагирующее на модный дискурс о смерти или на старый дискурс о бессмертии на первый взгляд нас уводит, но и возвращает к тому, что ближе к коже: леденящему кровь насилию, социальной несправедливости или лжи политиканов о том, что они — единственное, что у нас осталось. Само говорение о смерти на языке бессмертия — искусства — сходит за попытку возрождения барочных vanitas, в которых неизбежность смерти утверждалась на аффирмативном уровне, а поворот к жизни осуществлялся «от противного». Однако главные вопросы, которые ставит современное искусство сегодня, на мой взгляд, такие: так ли ужасна смерть и так ли нам необходимо — и если да, то какое — бессмертие? Если что-то умерло, может и пусть? Современное экологическое искусство[52], пересмотр дискурса о материнстве[53], поиск новых практик сосуществования и заботы[54] — вот лишь малая часть того, что сегодня возникает на могиле прошлого и достойно отдельного разговора. Бессмертие в таком случае может пониматься как без-смертие. Оживление же трупа приводит к возникновению зомби, чудовищ и монстров. Возможно, когда мы прекратим воспроизводить и поддерживать развалившуюся идеологию, культурные рудименты и безжизненные социальные структуры на всех уровнях нашего существования, тогда они преспокойно и самостоятельно канут в небытие — и останется то, что мы строим прямо сейчас. «В ситуации, в которой ничего не может произойти, внезапно снова возможным становится все, что угодно»[55].

Автор Анастасия Хаустова

Редактор Дмитрий Хаустов

Примечания

1 Мохов С. История смерти. Как мы боремся и принимаем. — М.: Индивидуум, 2020. С. 144.

2 Там же. С. 153.

3 Мохов С. Интервью с Диной Хапаевой о культе смерти, вампирах, зомби и трансгуманизме // Археология русской смерти, 2017, №1. С. 8.

4 Гройс Б. Русский космизм. Антология. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 6.

5 Там же. С. 10.

6 См. журналистский очерк о работе ЛОТР: «Тов. Коц предлагает мне поздороваться с одним из подопечных товарищей, с Василием, умершим уже три недели тому назад. И я ощущаю рукопожатие — холодное, если иметь в виду температуру по Цельсию, но воистину горячее, если иметь в виду революцию по Марксу. Самый старший из подопечных ЛОТР, путейский рабочий т. Никифоров, умер ровно два месяца тому назад, но и его тело все еще способно к передвижению и захватам. Тов. Бернштейн говорит, что это не предел: если усовершенствовать холодильную камеру, добиться уменьшения влажности и повысить скорость охлаждения, тела смогут сохраняться годами, они смогут вносить свою немалую лепту в созидательный труд победившего пролетариата! Реализация плана ГОЭЛРО даст им больше электричества, передвижные электроустановки смогут сопровождать эти уникальные трудовые ресурсы повсюду». — Секацкий А. Миссия пролетариата: Очерки. — СПб.: Лимбус Пресс, 2016. С. 119.

7 Туркина О. Некрореализм // Некрореализм. Научное издание, приуроченное к выставке. — М.: Maier, 2011. С. 8.

8 «Из нее [милицейской машины] выскочило несколько милиционеров, которые потребовали в довольно резкой форме, открыть мешок и показать, что там внутри. Мы развязали мешок, и из него выпало человеческое тело… Зураб был упругим и гибким, и когда он выпал из мешка, он разогнулся и начал размахивать руками и ногами. Милиционеры отскочили от неожиданности. Но потом поняли, что это одетый манекен. Какое-то время они просто тупо стояли, явно не зная, как реагировать. Потом стали переворачивать его так и этак… Но сержант стоял с растерянным лицом. Что ему было делать? Отвести нас в участок? Но тогда бы ему пришлось писать в отчете, что он арестовал каких-то мужчин, которые несли манекен. Так что он сказал: “Ладно, забирайте и убирайтесь. Но если бы у вас был настоящий труп, мы бы вам дали!”» — Цит. по: Юрчак А. Некроутопия: политика голой жизни и

9 По словам Кустова, трупы на рисунках «Атласа судебной медицины» Гофмана, который он однажды обнаружил, выглядели «как бы ни живыми, ни мертвыми, попадая в некое иное состояние. Это было интересно. Мы придумали для такой фигуры название — нетруп». — Там же. С. 87.

10 Там же. С. 84.

11 Туркина О. Некрореализм. С. 13.

12 «Когда один журналист спросил Юфита, возмущало ли советскую публику то, что в его фильмах появляются мертвецы, Юфит ответил удивленно, не показывая скрытой иронии: Юфит: Какие мертвецы? // Вопрос: Герои ваших фильмов. Разве не все они трупы? // Юфит: Что вы имеете в виду? Они двигаются. Как они могут быть трупами? // Вопрос: Но в ваших фильмах показаны самоубийства. В “Весне”, например, человек разбивается о ствол дерева. // Юфит: Но это его не убивает. Почему это должно его убить? Это его только калечит. Он еще может вылечиться». — Юрчак А. Некроутопия: политика голой жизни и

13 Туркина О. Некрореализм. С. 7.

14 Мазин В. Кустов: некрообраз и коридор умирания // Некрореализм. Научное издание, приуроченное к выставке. — М.: Maier, 2011. С. 108.

15 Там же. С. 109.

16 Туркина О. Серп: праздник некрореализма // Некрореализм. С. 154.

17 Там же. С. 155.

18 Юрчак А. Некроутопия: политика голой жизни и

19 Там же. С. 100.

20 Конечно, этот феномен не исчерпывается теми именами, на которые я укажу ниже, для меня они просто наиболее репрезентативны в осмыслении проблематики и параллелей с некрореализмом (а также представляют то, что можно, по Питеру Осборну, назвать постконцептуальным искусством). Отдельно хочется отметить работы Дианы Галимзяновой и Ирины Петраковой, которые, как мне кажется, схватывают и транслируют схожие мысли и идеи, но требуют отдельного глубокого изучения. Также здесь я не рассматриваю исследования темы бессмертия у Арсения Жиляева, активистские практики «Партии Мертвых» или дискурс о смерти искусства в условиях TZVETNIK‘а, которые, на мой взгляд, говорят об обозначенных проблемах немного иначе.

21 Быкова А. Портрет художника в юности: Александр Плюснин // Aroundart, 4 октября 2016, доступно по http://aroundart.org/2016/10/04/portret-hudozhnika-plyusnin/

22 Юркин Ю. Александр Плюснин «Катастрофа» / Открытия недели 13–18 сентября 2016 // Aroundart, доступно по http://aroundart.org/2016/09/19/otkry-tiya-nedeli-13–18-sentyabrya/

23 Буренков А. Портрет художника в юности: Алексей Таруц // Aroundart, 15 февраля 2017, доступно по http://aroundart.org/2017/02/15/portret-aleksey-taruts/

24 Дерюгина О. Алексей Таруц «Респаун, эк зек ли, кто если не ты» / Открытия недели 12–18 декабря 2016 // Aroundart, доступно по http://aroundart.org/2016/12/19/otrkytia-nedely-12–18-december/

25 Ланд Н. КиберГотика // Киберготика. — Пермь: Гиле Пресс, 2018. С. 83. См. также продолжение погружения Таруца в темное Просвещение и гиперверие Ника Ланда и CCRU в проекте «Все темницы падут» на платформе Garage Digitalhttps://garage.digital/ru/all-dungeons-will-fall-2020

26 Хаустова А. Курируя слизь: выставка Алексея Таруца в музее Сидура // Spectate, 20 апреля 2019, доступно по https://spectate.ru/metacurator/

27 Буренков А. Портрет художника в юности: Алексей Таруц.

28 Субботин С. Интервью с художником Владимиром Омутовым // Типография, 12 января 2016, доступно по http://typography-online.ru/2016/01/12/user-i-materialnyj-mir-intervyu-s-xudozhnikom-vladimirom-omutovym/

29 Ищенко Е. Speedcore Владимира Омутова в Типографии, доступно по https://vk.com/event163421441

30 Greenberger A. First There Was Zombie Formalism — Now There’s Zombie Figuration // Artnews, July 9, 2020 https://www.artnews.com/art-news/artists/figurative-painting-zombie-figuration-peter-saul-surrealism-1202690409/

31 Туркина О. Некрореализм. С. 8.

32 Мохов С. История смерти. Как мы боремся и принимаем. С. 147.

33 Там же.

34 Там же. С. 151.

35 Белоруков И. Алексей Таруц | Больше твоих неистовых видений (ISSMAG Gallery) // Sygma, 26 января 2018, доступно по https://syg.ma/@musicworm/alieksiei-taruts-bolshie-tvoikh-nieistovykh-vidienii-issmag-gallery

36 Ланд Н. Вытворяя это со смертью: заметки о Танатосе и желающем производстве // Киберготика. С. 11.

37 «Либидинально переполнив уже существующие каналы потребления, капитал перетекает в киберсекс — секс с компьютерами и через них — в неумолимом переходе к травматическому развалу биологического порядка. Эрос окончательно растворяется в бесконтрольном Танатосе в качестве его подпрограммы, без конца снабжая технические интерфейсы и связи с синтезированными цифровыми возбуждениями. Капитал соблазнил Эрос своим притязанием на окончательное решение проблем, но эта маска теперь отпала, и киберсексуализированый капитал цинично демонстрирует свою программу по репликации рыночного модуса неудовольствия, а тем самым и свою непреодолимую аддикцию к травматическому возбуждению». — Ланд Н. Машинное желание // Киберготика. С. 77.

38 Брасье Р. Маккей Р. Предисловие редакторов-составителей к англоязычному изданию «Клыкастых ноуменов» // Ланд Н. Дух и зубы. — Пермь: Гиле Пресс, 2020. С. 42. — Ср. Харман о Брасье: «… любое творение нарушает равновесие <…> Брасье одобрительно цитирует замечание Джеймса Балларда, что “весь прогресс жесток и насильствинен”». — Харман Г. Спекулятивный реализм: введение. — М.: РИПОЛ классик, 2020. С. 89.

39 «Призрачная не-жизнь (a‑life) — это не-смерть (a‑death), опустошенная техноплоскость процессов оцифровки, достигших апогея, неотличимая от своей симуляции как катаплексии и к‑комы. Восприятие смерти как

40 Харман Г. Спекулятивный реализм: введение. С. 54.

41 На мой взгляд, этот, пусть и противоречивый, проект созвучен «просвещенному катастрофизму» Жан-Пьера Дюпюи, который выступает, правда, с «противоположных», христианских позиций и предлагает перестать искать причины всех человеческих бед вовне и осознать наконец свою ответственность за все, что твориться на Земле. См.: Дюпюи Ж.-П. Малая метафизика цунами. — М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019.

42 Харман Г. Спекулятивный реализм: введение. С. 54.

43 В «Танатозе Просвещения», критикующем Хоркхаймера и Адорно, Брасье приходит к радикальному выводу о том, что Просвещение, уподобляясь смерти, всего лишь защищается от нее, то есть отыгрывает естественный эволюционный механизм защиты, как листовидка, которая мимикрирует под лист. Однако «листовидки, прикидывающиеся собственным кормом, довольно часто пожирают друг друга». — Брасье Р. Танатоз Просвещения // Логос, 2019, №4. С. 98. — И далее: «Защитная функция симуляции неорганического органическим (рогатая ящерица прикидывается камнем) [в итоге] оборачивается агрессивной симуляцией органического неорганическим (например, вирусов, которые взламывают клеточные системы своих носителей, чтобы произвести больше своих копий)». — Там же. С. 102.

44 Хуберман Д. Трансформация бессмертия: клонирование интеллекта, трансгуманизм и поиск цифровой вечной жизни // Археология русской смерти №6, 2017. С. 108.

45 Там же. С. 111.

46 Там же. С. 126. См. интервью Микаэля Хвид Якобсена и Майкла Си Керла с Зигмунтом Бауманом в прив. изд. С. 132: «С наступлением того, что Бауман называет “текучей современностью” — этапа социального развития, для которого характерны изживание, демонтаж, слом и нескончаемый распад форм, ранее, в «цельной современности», соединявших различные явления вместе и обеспечивающих их сохранность — пути к бессмертию, как и все остальное, теперь становятся полностью индивидуальными».

47 Там же. С. 141.

48 Фишер М. Капиталистический реализм. — М.: Ультракультура 2.0, 2010. С. 18.

49 Там же. С. 33.

50 Там же. С. 82.

51 Там же. С. 40.

52 Для введения см. https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_art

53 См. блог Марьи Дмитриевой и Н И И Ч Е Г О Д Е Л А Т Ь.

54 См., в частности, платформу Работай больше, отдыхай больше! и Союз выздоравливающих.

55 Фишер М. Капиталистический реализм. С. 142.