«Мы должны противостоять призывам сделать искусство соответствующим их интересам»

В рамках серии «Политические измерения культурной работы и производства знания» мы публикуем разговор его со-издателей Йоханны Клинглер и Амира Сайфуллина (кооператив «Портал») с Джастином Либерманом, художником и педагогом, проживающем в Мюнхене. Они поговорили о художественной практике за пределами визуальной репрезентации, а также об работе и методе Джастина как художника и педагога.

Подробнее о проекте — https://syg.ma/@sygma/politichieskiie-izmierieniia-kulturnoi-praktiki-i-proizvodstva-znanii

Text in English can be found here — https://syg.ma/@sygma/we-should-refuse-the-calls-to-make-our-art-relevant-to-their-interests

Портал: Джастин, для тех, кто не знаком с твоей художественной практикой, не мог бы ты коротко ее описать? Откуда она берет начало, какие вопросы тебе кажутся важными и интересными?

Джастин Либерман: Меня интересует диалектика, которая разворачивается между бесконечной сложностью машин романов Раймона Русселя и чистотой психоаналитической matheme Жака Лакана. Другими словами, я хотел бы делать вещи, которые, если смотреть с одной стороны, функционируют как метафорические машины все возрастающей сложности, но с другой, остаются символами, которые настолько пусты, что ничего не обозначают. Я думаю, что другим виднее, есть ли в моих работах какая-либо внутренняя последовательность и соотносятся ли они с внешним контекстом.

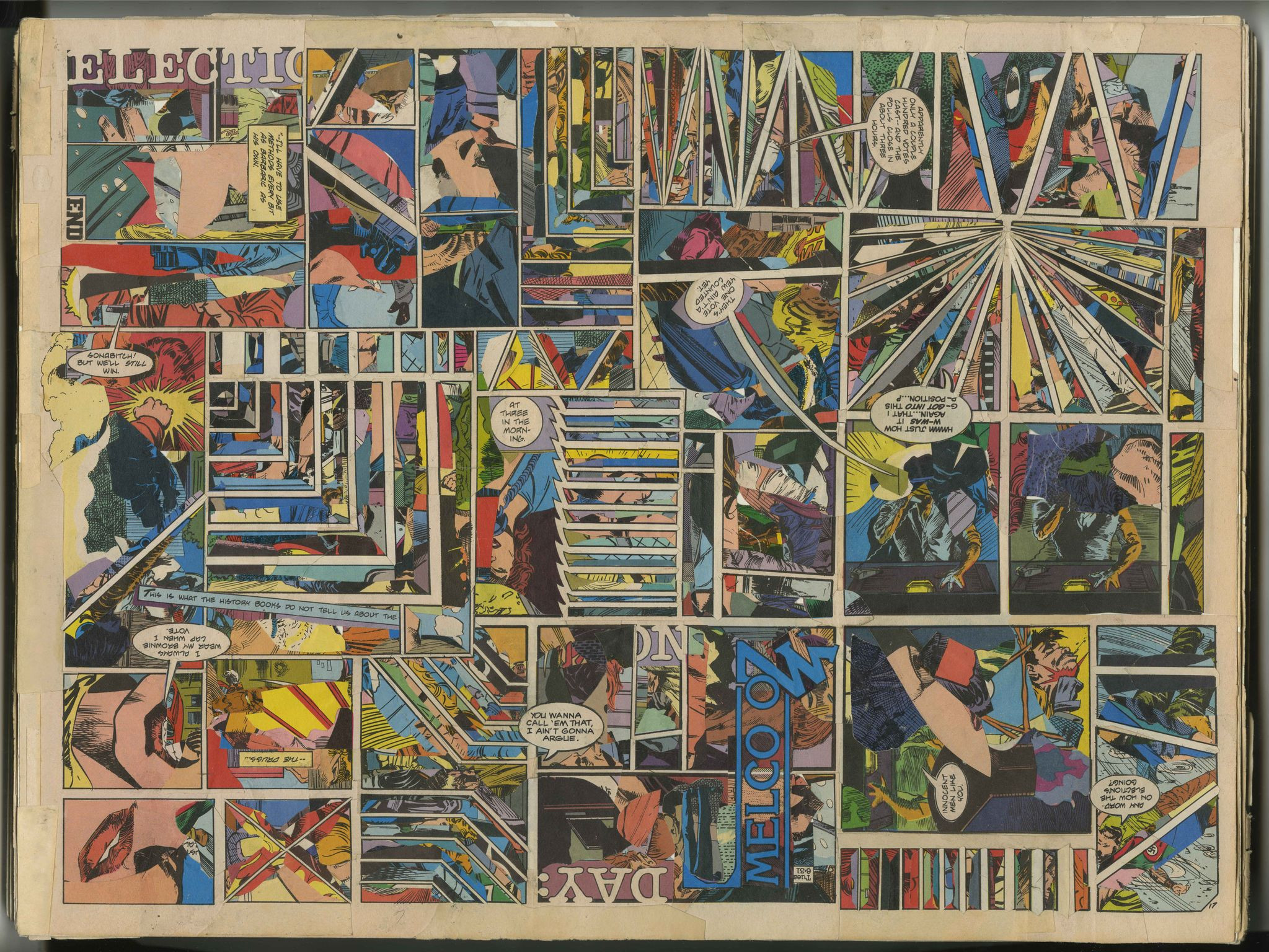

Представленный здесь диптих — из серии сделанных из комиксов коллажей, которые я называю «Сточными конструкциями» (Gutter Constructions). Сточной канавой или желобом (gutter) называют пространство, разделяющее панели в комиксах. Материал для первой «Сточной конструкции» был взят из комикса о правом либертарианском мстителе по имени Вопрос (The Question), на создание которого Стива Дитко вдохновила объективистская философия Айн Рэнд. Я использовал желоба для создания плотных узоров и форм, сжимая то, что осталось от изображений, во все меньшие и меньшие объекты.

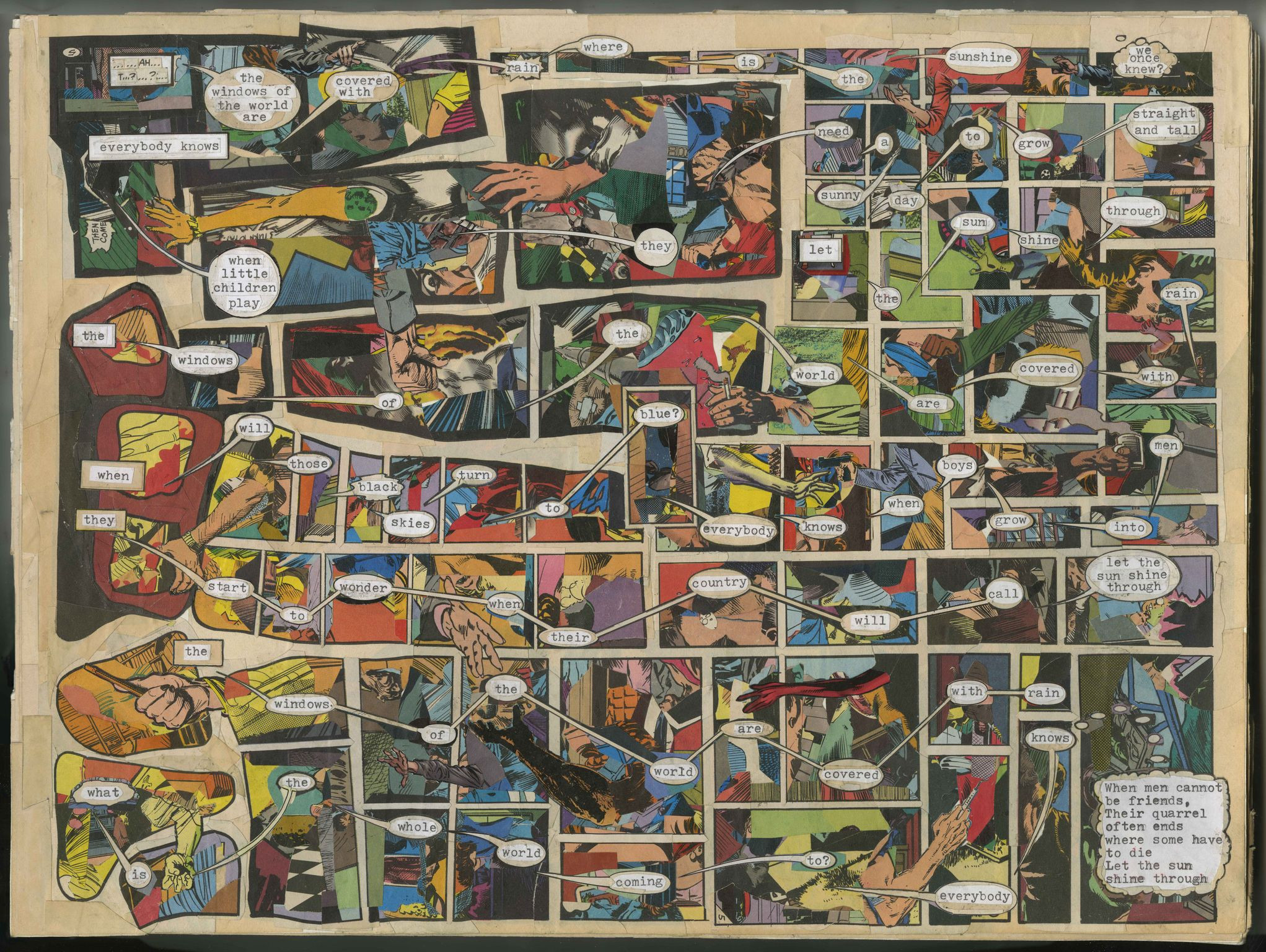

Названия Nicht Versöhnt («Непримирившиеся») и Generic Procedure («Родовая процедура») я позаимствовал из фильма Штрауба и Юйе и философии Алена Бадью. Диптих отражает повествовательные аспекты двух различных политических процессов. Работа «Непримирившиеся» (можно посмотреть выше), как и одноименный фильм 1965 года, описывает парламентскую демократию с ее тенденцией к фашизму и разрушению временной и повествовательной согласованности. В «Родовой процедуре» (можно увидеть ниже) я попытался графически изобразить восстание, рекурсивно выстраивающее диалектику собственной истории и условий, в которых оно происходит. Восстание порождает и направляется разными сюжетами (subjects), которые здесь представлены хаотично расположенными словами песни Дайонны Уорвик «Окна мира» (The Windows of The World). Я представлял себе что-то вроде хора. Для Бадью родовая процедура — та, что одинакова для всех, та, что производит вещи (subjects) в их разнообразии и особенности. Хочется сказать, что я мог бы выбрать любую другую песню, ведь моим изобретением была эта форма переклички, в которой панели порождают друг друга. Но

П: Эти работы многослойны: коллаж/комикс в них используется в качестве инструмента агитации и пропаганды, а повествование приобретает подрывной потенциал за счет своих эпистемологических отношений. На ум приходит метод фактографии Вертова. Рассматривая твои работы с точки зрения политической истории агитпропаганды, меня очень интересует наложение методов и то, как в каждом случае может меняться или не меняться восприятие визуального материала. Что ты об этом думаешь? Может быть, ты даже и не делаешь этого различия, возможно, это мое собственное разочарование в мире искусства заставляет всегда делать это различие.

ДЛ: Если я правильно понял, ты озвучила два вопроса, каждый из которых может быть задан в общем и по отношению к моим коллажам. Как различается восприятие визуального материала в случае искусства и в случае пропаганды? И какое отношение искусство имеет к пропаганде?

Фактография Вертова мне более симпатична, чем медиа-критика Берроуза. Причина в том, что Вертов начинает с самих вещей, а не с их представлений. Фактография противопоставляется означиванию как миметическому отображению (signification as mimetic reflection), она означивает в процессе производительного труда (signification as productive labor). Берроуз с его методом нарезок начинает с репрезентации (медиа, культуры), а затем создает своего рода матрешку (mise-en-abyme) именно через отображение. Если бы мне пришлось соотнести эти два метода с моими коллажами, я бы сказал, что «Непримирившиеся» использует метод Берроуза, в то время как «Родовая процедура» — Вертова.

Для меня метод нарезки очень прямолинеен. Комиксы нарезаются, а их кусочки хаотично комбинируются. Убедительное (persuasive) или трансоподобное состояние читательского восприятия (коммуникативное качество языка) дробится. Считается, что метод нарезки таким образом приходит к истине, но на самом деле это только истина того, что нарезается. И это работает не с любым материалом. Какой смысл, например, нарезать рассказы Беккета? Или поэзию Малларме? Метод нарезки не производит поэзию. Это всегда было обманчивым притязанием. Поэзия заставляет язык говорить то, что он не может сказать. После того, как стихотворение написано, язык может сказать больше, чем он мог до этого. Способ нарезки не преподносит языку такого дара. Он сам является продуктом социальной фрагментации, которую навязывает капитал. Он может произвести отражение (reflection), но это все, на что он способен. Вот почему я называю его критикой. И именно поэтому он прекрасно подходит для того, чтобы говорить о парламентской демократии, которая является темой «Непримирившихся».

В «Родовой процедуре» процесс, который я пытался проиллюстрировать, — это политический процесс, который происходит путем вычитания самого себя из каждой репрезентации. Сегодня нельзя изобразить «массы» или «народ». Невозможно даже изобразить класс, поскольку он состоит из слишком неоднородных элементов. Но можно строить догадки о процессе. Вычитание, о котором я говорю, — это не процесс, посредством которого создается произведение, помимо, возможно, самого начала, когда выбираются материалы. Это также не сочетание политической репрезентации с живописной. «Родовая процедура» больше похожа на диаграмму, чем на манифестацию (demonstration) или утверждение (enactment), которые, на мой взгляд, невозможны в художественном произведении. Это спекулятивное картирование, означивание как производительный труд. Ты можешь следить за словами песни от панели к панели, за хвостами выносов-пузырьков, которые протягиваются назад и вперед в следующие и предшествующие панели. Человеческие руки делают то же самое. Этот коллаж не является репрезентацией, хотя и обладает некоторой связностью и стабильностью, его можно прочитать, а разглядывание изображения глазами дает возможность помыслить его. В нем несколько последовательностей, которые строятся друг на друге и заимствуют друг у друга.

Отвечая на твой вопрос о наложении пропаганды и искусства, у нас с моим другом Аароном Геммиллом было много разговоров о том, как они соотносятся. Одна из максим, которую он предложил, была: «Степень, в которой искусство является пропагандой, пропорциональна ориентации произведения на собственную инструментализацию, включая его продажу».

П: Не мог бы ты подробнее на этом остановиться?

ДЛ: Подобно тому, как любая пропаганда должна быть придумана или написана и, следовательно, требует некоторой степени эстетического вклада (aesthetic attention), так и искусство всегда сделано для какой-то цели и содержит некоторую полезность (utility). Продажа искусства — это форма пропаганды общественного договора, способствующего этой продаже. Проблемы вызывает не определение искусства. Нам не сложно расширить его, чтобы включить то, что изобретается на любом из рынков. Как раз пропаганда часто ограничивается определениями, чтобы эти рынки не ставились под сомнение.

Есть еще одна максима, которую я ценю, хотя и не помню, кому она принадлежит. Возможно, одному из ситуационистов, который сказал что-то вроде: «Все искусство состоит исключительно из общественного труда, некоторые части которого ошибочно называют идеями». Я думаю, она хорошо синтезирует в себе другие две более ранние сентенции из Беньямина и Брехта. Последний говорил, что «искусство — не зеркало, отражающее реальность, а молот, формирующий ее». А слова первого звучали так: «Нет ни одного документа цивилизации, который не был бы одновременно документом варварства». Для меня искусство — это зеркало И молоток, и то и другое в каждом случае. «Документ» Беньямина звучит как нечто объективное, но, конечно, мы должны прежде знать, как его прочитать. И это «знание как» означает понимание того, чем являются предметы художественного творчества.

Наверное, я слишком увлекся. Дело в том, что, работая в студии, я не делаю особых различий между своими коллажами, какими герметичными они бы ни казались, и, например, баннером, над которым я работал вместе с Мюнхенской читательской группой для женского марша (можно увидеть ниже). И то и другое приносит пользу, разве нет? Но когда работы выходят на улицу, их предназначение все же меняется.

П: Можешь ли ты, имея это в виду, теперь вернуться к созданию коллажей или к твоей практике в целом и рассказать, как она соотносится с зеркалом Беньямина и молотом Брехта? Кажется, что коллажи, отсылающие к The Question и Айн Рэнд, могут быть ре-апроприацией советских методов: в смысле нарратива (ведь коллаж — это изначально левый способ изображения действительности, в качестве примера можно вспомнить фотомонтаж) и/или субъективности (фотопластика Мохой-Надя). Их связывание может привести к пониманию жизни, которое недоступно посредством глаза, — например, пониманию классовых структур — или, в случае фотопластики, к непосредственному воздействию на сознание. Мохой-Надь говорил, что «фотопластика требует пластики мозга».

Вскоре после концептуализации этого метода он был апроприирован правыми — немецкими нацистами и итальянскими фашистами. А также, как видно по комиксам, неолиберальными идеологиями по типу объективизма Айн Рэнд. Так что когда ты выбираешь эти правые комиксы (которые по-своему уже являются коллажами), нарезаешь их на куски и создаешь из них что-то новое, новую реальность, делаешь ли ты что-то, отличное от использования молота и зеркала? Мне кажется, ты работаешь субверсивно, оставаясь внутри медиума и репрезентации — с одной стороны, размышляя о коллаже как методе, но, с другой стороны, и пытаясь достичь с помощью него иных целей.

ДЛ: Попробую распаковать кое-что из этого. По-моему, все проблемы, связанные с апроприацией, существуют в «Непримиримых». Это просто треснувшее зеркало, возможно, это и субверсия, но я не уверен. Я пессимистично отношусь к подрывной деятельности в искусстве. Так что я соглашусь — все ограничивается ударом молота и зеркальным отражением. Но я надеюсь, что в «Родовой процедуре» есть что-то более непрозрачное (opaque), какой-то выход из всего этого забивания и отражения. Фотомонтаж в его советских вариациях, на мой взгляд, не был рефлексивным. Как и кубизм, он был способом смотреть на вещи с разных точек зрения в рамках одного изображения. В случае советского фотомонтажа эти точки зрения были социальными, а не личными. То, что получилось в результате присвоения этой техники итальянскими фашистами, как и ее сталинских производных, было куда менее амбициозным и вернулось к ранним способам изображения рабочих, масс, индустриализации и так далее. Таково мое понимание ситуации. Фотомонтаж отказался от своей непрозрачности. Конечно, когда этот метод только был изобретен, витали идеи об эффекте «пробуждения самосознания» (consciousness-raising), который могли бы иметь созданные с помощью него работы, но именно этот фокус на эффекте стал гораздо более явным и выраженным в присвоениях и производных. В дальнейшем они ориентировались на собственную инструментализацию. Как отметил мой друг Крис Райтц, движение от одного к другому — это переход от спроса на субъективную вовлеченность (subjective involvement) к подавляющему подчинению (subjection). Но в чем тут главный вопрос? Я думаю, что это вопрос современной формы сочетания искусства и политики. Что это может быть? Какие новые формы мы можем придумать? Есть ли еще жизнь в старых формах и в каких именно?

П: То, что ты говоришь, имеет смысл. Да, я думаю, что «утилитаризм» — важное здесь ключевое слово. Хотя лично мне часто кажется, что искусство в закрытом арт-контексте иногда не доходит до той стадии и того уровня, на которых содержание этого искусства действительно замечают.

ДЛ: Я бы согласился с тем, что наша аудитория мала, если думать об «искусстве» как о том, что производится профессиональными или начинающими художниками, чья амбиция заключается лишь в том, чтобы оставаться в этом контексте, включающем в себя музеи, галереи, художественные журналы и школы. Но если мы думаем об искусстве как исключенном культуры, как о

П: Мне кажется, что в случае многих анонсов, опен-коллов и тематических выставок художников просто приглашают поставить галочку напротив определенных политически важных ключевых слов, так что нам и не нужно смотреть на то, что они в действительности говорят. Я чувствую, что арт-мир отнимает у искусства большую часть его радикального потенциала, хотя он должен его поддерживать… Опять же, это мое собственное разочарование, прости. Но я думаю, что пример с баннером — хороший, потому что очевидно, что нам, художницам (или теоретикам, или критикам, или радикалкам), не нужно ограничиваться определенной сферой действия или как-то профилироваться.

ДЛ: Феномен ключевых слов, о котором ты говоришь, — это современный метод воплощения (reification) художественных новинок. Но поиск по ключевому слову не дает много информации о производстве, распространении или циркуляции. А ведь там локализуется политика большинства работ, а не в «темах» или институциональных прокламациях добродетели. В случае ключевых слов все является темой или исходным материалом. В лучшем случае это мотив. Мы должны противостоять этим призывам сделать наше искусство «соответствующим» их интересам.

И я думаю, что ты права в том, что не не следует ограничивать нашу работу определенной сферой. Мы всегда должны противостоять специализации, особенно разделению между ручным и интеллектуальным трудом, а сегодня — разделению между производством и распространением.

П: Лично я считаю, что педагогика, как и медиация искусства, очень важны, и думаю, что есть большой потенциал в радио, подкастах, телевидении и так далее. Хотя каким-то образом только Жижек, кажется, появляется в общественных медиа.

ДЛ: Я также согласен с тем, что преподавание может быть очень полезным. Но, со своей стороны, я чувствую себя все менее квалифицированным для этого по многим причинам. Я задаю себе вопрос: могу ли я помочь этим студентам устроиться на работу? Зарабатывать на жизнь? Могу ли я предложить им связи, которые им пригодятся? Я просто не знаю. Я беспокоюсь о местных студентах. Кто-то, наверное, мог бы провести различие между карьерой американских студенток художественных академий, чей единственный реальный выбор — это найти галерею, чтобы продать свои работы (у большинства не выходит), и немецких студентов художественных академий, которые подают заявки на все эти различные инициативы с государственным финансированием (получает его единицы). Для меня это примерно одно и то же, как ты верно заметила.

П: Иногда мне кажется, что все эти опен-коллы, стипендии, финансирование проектов и так далее — как бы полезно ни было иметь такие вещи в Германии — мешают людям идти своим путем. Денег никогда не бывает достаточно для того, чтобы самозанятые люди жили и работали самостоятельно. Скорее, им приходится выживать от проекта к проекту, и

Хотя я должна поправить себя — когда я только что говорила о финансировании, то не должна была звучать такой избалованной! Несмотря на то, что всем художницам, которых я знаю в Германии, непросто и все работают дополнительно на стороне, они могут быть рады (по крайней мере, те, кому повезло, ведь всегда есть много предубеждений, дискриминации, непотизма) в отношении общих возможностей финансирования и грантов, особенно в сравнении с более бедными странами. Тем не менее, эти гранты и возможности финансирования оказывают давление и зачастую порождают конкурентную динамику, связанную с тенденциями и иерархиями, установленными институтами и деятелями, находящимися у власти. Таким образом, художественный потенциал, изначально существовавший, часто оказывается разрушен. Конечно, люди хотят верить в обещаниям, что «и они смогут когда-нибудь иметь карьеру и стабильную жизнь (если будут играть по правилам)». Но сам не заметишь, как пройдет десятилетие, а овцы все также недостаточно целы, чтобы наконец иметь возможность «сделать все правильно».

ДЛ: Государственное финансирование искусства в Германии приводит к однородной вопросо-ответной (call-and-response) динамике с точки зрения того, что делается и производится художниками. А не к тому, чтобы они руководствовались внутренними процессами, связанными с самими произведениями. Я помню, как несколько лет назад Андреа Фрейзер написала эссе об искусстве как о классе активов (в США) и о том, что европейская (т.е. немецкая) модель намного лучше. Но для меня они одинаковы. Германия — большое капиталистическое государство. Государственное финансирование искусства не лучше большого (или маленького) коммерческого рынка искусства. Художники и критики, которые хвалят немецкое государственное финансирование искусства и насмехаются над «государственными художниками» в старых социалистических режимах, на самом деле не очень хорошо понимают, о чем говорят. Частью того, что создает условия для появления хорошего искусства, является его способность (или обстоятельства) сохранять как можно большую дистанцию от Государства.

Появление все большего числа художников, не имеющих доступа к грантам, коммерциализации или даже заработной плате, продолжит принуждать всех нас довольствоваться все меньшим, поскольку каждая полученная от институций компенсация подразумевает шантаж этой массой безвозмездно работающих художниц. Вот почему можно себя чувствовать избалованным и дерьмом одновременно. Разве не так родители заставляют своих детей есть ненавистную еду? Все музеи, галереи, журналы и школы работают в этой же логике. Настоящее давление на немецких художников, которые игнорировали эту проблему прежде, начнется, когда искусство перестанет быть приоритетом для государственного финансирования, — то есть скоро. Уже сейчас художественное образование в Германии все больше переключается на капиталистический режим через взаимодействие с системами США и Великобритании. Перед лицом всего этого я вообще не нахожу негативность проблематичной. Я надеюсь, что все эти системы сгорят дотла.

Повторюсь: я не думаю, что ты звучишь избалованной. Конкуренция за государственное финансирование искусства в Германии оказывает умертвляющий эффект на искусство точно так же, как конкуренция на американском рынке произведений искусства приводит к производству мусора. Оба этих режима настраивают всех художников друг против друга, бросая им объедки. Не нужно быть благодарным государству за деньги, которые вы получаете для финансирования проекта.

П: Заключительный вопрос. Может быть, теперь мы могли бы обратиться к первоначальному импульсу нашей серии публикаций, посвященной различным взглядам на то, как художественное и культурное производство может создавать активные сферы действия для политических целей, и то, как мы можем объединить теорию (искусство) и практику. Мы говорили о различных важных аспектах этих проблем, но есть ли у тебя какие-то заключительные мысли, основанные на твоем опыте. «Что делать?» Как мы можем продолжать в текущих условиях? Как лично ты это делаешь? Можем ли мы все еще верить в искусство? Чем мы должны пользоваться? И так далее и тому подобное.

ДЛ: Я считаю, что нам нужно тщательно обдумать, что такое искусство, если мы собираемся утверждать его как категорию. Этот процесс еще не закончен, и я не могу сказать уверенно, что верю в искусство. Есть много барахла, которое обычно называют искусством, а есть великие произведения искусства, которые рассматриваются как «что-то другое, а вовсе не искусство». Мы не можем просто принять определения, которые нам даны. Для своих целей я предпочитаю противопоставлять искусство культуре или культурному производству. Это означает, что от меня не требуется отзывчивость или демократичность в моем искусстве. Для ясности: я думаю, что большинство официально санкционированных искусств принадлежит к последней категории. Это просто культура, культура мира искусства. И я не собираюсь спасать категорию искусства ради этого. Я не стану возвращать искусству автономию ради тех, кто считает, что его естественная форма — это форма товара, произведенного романтическим художником-субъектом. Большое количество наклеек на бампере не меняет марку автомобиля. Как уже говорил, я считаю, что важной задачей художников сегодня является изобретение новой формы, в которой искусство могло бы сочетаться с политикой. Мы не должны думать, что эта новая форма будет такой же очевидной (wear its heart on its sleeve), как искусство или политика. Скорее всего, ее будет трудно увидеть. Расскажет об искусстве нашего времени не отдельные художники и не существующие организации, но новое коллективное движение.