О бесконечности природы

<…> мы разобрали в общем виде то, как мне видится принцип построения системы диалектического материализма — начиная с понятия сборки и её расширений, к диалектике процесса и диалектике метода [Коноплёв Е., О философской практике, часть 1, часть 2]. Что представляет собой способ построения системы снизу вверх, от немногих основополагающих понятий к их расширениям, которые над ними надстраиваются.

Однако существует и альтернативный путь построения материалистической системы, когда мы берём за основу бесконечность природы и путём конкретизации доказываем, что природа может быть только материальной, как и материя — бесконечной. В античном материализме, у Демокрита и Эпикура присутствуют оба пути: с одной стороны они настаивают на том, что всё существующее состоит из атомов и пустот, производительную взаимосвязь которых я концептуализирую в понятии сборки; с другой стороны они утверждают, что совокупность атомов и пустот бесконечна, откуда следует понятие изономии как реальности всего возможного, так что в бесконечности любая конечная комбинация повторяется бесчисленное множество раз. Его то мне и хотелось бы разобрать в этом письме, так как с первым принципом мы в общем виде уже разобрались, так что детализация групп категорий и их применения — дело техники.

Вообще, бесконечность природы с тех пор как я покончил с верой во всех христианских богов и стал материалистом [Об этом — смотри цикл из 5 статей: 1. Опыт веры и неверия; 2. От религии к атеизму — что читать?; 3.Сущность идеологии; 4. История идеологии; 5. К пониманию идеологии — что читать? + диалог »Бог и материя, ч.1»] всегда казалась мне чем-то само собой разумеющимся, и на мысль о необходимости более точного доказательства этого меня навело общение с тем путаником, про которого я тебе рассказывал: учась на 2-м курсе соцфака МГУ человек всерьёз начал требовать доказательств, что материальное производство, а не что-либо иное определяет общественную стратификацию. Видимо на соцфаке МГУ студентов учат, что всякий человек априори есть бесплотный дух, не нуждающийся в еде, одежде, жилье и инструментах для изготовления всего перечисленного. И что исторический материализм есть не более чем словесная концепция Маркса и Энгельса, отражающая реальность саму по себе не лучше и не хуже, чем всякая иная. Короче говоря, философски перед нами обыкновенный коллективный идеализм: мир есть творение общественного сознания, о реальности самой по себе мы ничего не знаем и знать не можем. В целом такое представление связано с неразвитостью общественных наук, а также с их оторванностью от материального производства, о чём мы тоже уже говорили.

Вместе с тем поразмыслив на досуге, я задумался: может ли быть в данной критике, касавшейся конкретно бесконечности природы, какое-то рациональное зерно? Ведь в самом деле, те аргументы, которыми её доказывали античные материалисты — необходимость бесконечного опосредования атомов и пустот — не исчерпывает всех возможностей как современного естествознания, так и геометрии. Так, он упёрся на том пункте, что природа может быть беспредельной, но конечной — наподобие беспредельной поверхности земного шара, которая является конечной вследствие замкнутости на себя. Я стал доказывать, что для ситуаций, когда мы в ходе наблюдений обнаружили, что-то пространство, в котором мы находимся, не имеет воспринимаемых границ, но имеет конечный, ограниченный объём, существует по крайней мере два выхода:

1. Либо мы можем провести перпендикуляр к любой точке и выйти в следующее пространство, наподобие того как перпендикуляр, проведённый в любой точке земной поверхности выводит за её пределы в направлении космоса. А если пространство, в которое мы вышли также окажется беспредельным, но конечным — то следует провести ещё перпендикуляр, что геометрически всегда возможно. На что товарищ стал настаивать на различии геометрической и физической возможности такого движения, утверждая, что природа в целом может оказаться четырёхмерной гиперсферой с конечным гиперобъёмом.

2. Либо мы можем предположить симулятивный характер того пространства, в котором находимся — и тогда выход за его пределы лежит в направлении перехода от уровня эффектов к уровню субстрата. То есть, если мы обнаружили, что находимся в компьютерной или иной симуляции, то выход за её пределы лежит в переходе к тем вычислительным устройствам, на которых она симулируется. И здесь верно то же, что и для предыдущего случая: мы можем по ходу своих наблюдений обнаружить, что и этот уровень является симулятивным, и в таком случае должны попробовать выйти на следующий, более реальный субстратный уровень, который вычисляет матрёшку симуляций.

Как мы видим, оба пути предполагают возможность неопределённо длительного перехода в двух направлениях: к многомерным пространствам и к матричным симуляторам; что касается того, существуют ли актуально бесконечномерные пространства и бесконечные матрёшечные матрицы — на этот вопрос я затрудняюсь ответить. То, что природа в целом бесконечна — это наша исходная интуиция; могут ли быть её моменты актуально бесконечными — дискуссионный вопрос (в данном случае буквально: такой вопрос, который следует обсудить, чтобы прийти к какому-то определённому, или хотя бы правдоподобному решению, а не такой, как это обычно подразумевается, что его решение можно отложить в долгий ящик и так никогда и не решить). Я склоняюсь к тому, что скорее могут, так как это логически возможно, хотя и не могу себе их представить. Используются же в математике кардинальные и ординальные числа как обобщения количества и порядка счисления — так почему бы не быть их эквивалентам в природе — иначе наша математика была бы не познанием реальности, а лженаукой — тогда как мы из нашей, пусть и ограниченной практики знаем, что это не так.

И здесь мы можем вернуться к основной позиции нашего оппонента — тем более что будучи высказанной, она прекрасно воспроизводится в мышлении, так что в физическом носителе для её реализации у нас нет никакой надобности — «реальность может быть иной, чем вы о ней думаете!» Именно из этого принципа инаковости, как я понимаю, и следует гипотеза о том, что природа может быть конечной: ведь если мы утверждаем, что природа бесконечна, а иное чем бесконечное есть конечное, то ясно, что из этого не может не следовать гипотеза о конечности природы.

И здесь мне на ум пришла идея, высказанная фанцузским философом Квентином Мейясу в 2006-м году в книге «После конечности» — идея, превращающая коллективно-идеалистический и агностический тезис о том, что «реальность всегда может быть другой, чем наши мнения о ней» в позитивное утерждение: «мы точно знаем о реальности, что она может быть другой!» Лет пять тому назад я написал статью с критикой этой книги, »Материализм без материализма», так как Мейясу отрицает в ней принцип достаточного основания и объективную противоречивость реальности, в частности физического движения (впрочем, тут его позиция путаная, как и в целом его книга: отрицая бессмысленные противоречия, такие как возможность существования круглых квадратов или квадратных кругов, он не ставит вопроса о противоречиях диалектических, в которых взаимоотрицание несовозможных тенденций образует процесс существования сложной сборки).

А сейчас я думаю, что столкнулся с носителем как раз такой идеи коллективно-агностического толка, критику которых, пусть путаную и непоследовательную, пытался дать в своей книге Квентин Мейясу. При том что его философский проект совершенно точно зашёл в дебри метафизики, о чём свидетельствует его статья — »Дилемма призрака» (О её ккритике — смотри статью Негарестани) — в которой он утверждает, что ради восстановления всемирной справедливости в будущем должен возникнуть бог, который каким-то чудесным образом исправит все несправедливости то ли путём создания машины времени, то ли путём воскрешения миллиардов покойников. А сейчас по его мнению никакого бога нет, он возникнет только в будущем как качественный скачок в развитии материи — сильный искусственный интеллект, или что-то вроде этого. Короче говоря, от путаного материализма он дошёл до богоискательства и богостроительства. Внятного ответа ни того, зачем называть искусственный интеллект богом, ни того, зачем ему может понадобиться воскрешать покойников и заниматься исправлением всемирной несправедливости, в его статье, ожидаемо, нет. По моему же мнению это всё не только бессмысленная, но и крайне вредная метафизика, забалтывающая реальные риски возникновения сильного искусственного интеллекта, который может быть не враждебным, но по ходу вычислений прийти к мысли о том, что вещество наших тел используется нерационально, и что нас всех будет экономнее разбрать на наноассемблеры и квантовые компьютеры.

Не то чтобы я сильно переживал по поводу такой возможности, так как чрезмерное сострадание — чувство, несовместимое с философией. Однако превращение всех восьми миллиардов человек в покойников, чтобы их тела стали строительным материалом для постчеловеческого ИИ — явно не тот вариант уничтожения капитализма, которого нам бы хотелось.

Тем не менее мне думается, что рациональное зерно в его позиции всё же имеется, и связана она как раз с критикой субъективистов и агностиков, которые утверждают, что реальность всегда может быть иной, и исходя из этого отрицают всякую достоверность и определённость научного познания. Дело в том, что если мы у них потребуем более точного определения, что в их понимании есть бытие-иным, то они ничего определённого сказать не смогут, поскольку перформативно для них «возможность бытия-иным» есть лозунг, оправдывающий умственную леность и глупость.

Поэтому бить их надо поэтапно:

1. Для начала следует признать, что если движение присуще вещам в явлении, то он должно быть присуще и вещам-в-себе, в противном случае они не могли бы воздействовать на наши органы чувств и порождать в них образы тех или иных движений. А значит вещам-в-себе присуща подвижность, структурность и временность как координаты их бытия, распадающиеся на объективность и пространственность, делимость и составимость, причинность и следственность соответственно. Иначе говоря, как феноменальная, так и ноуменальная действительность состоят и могут состоять лишь из сборок.

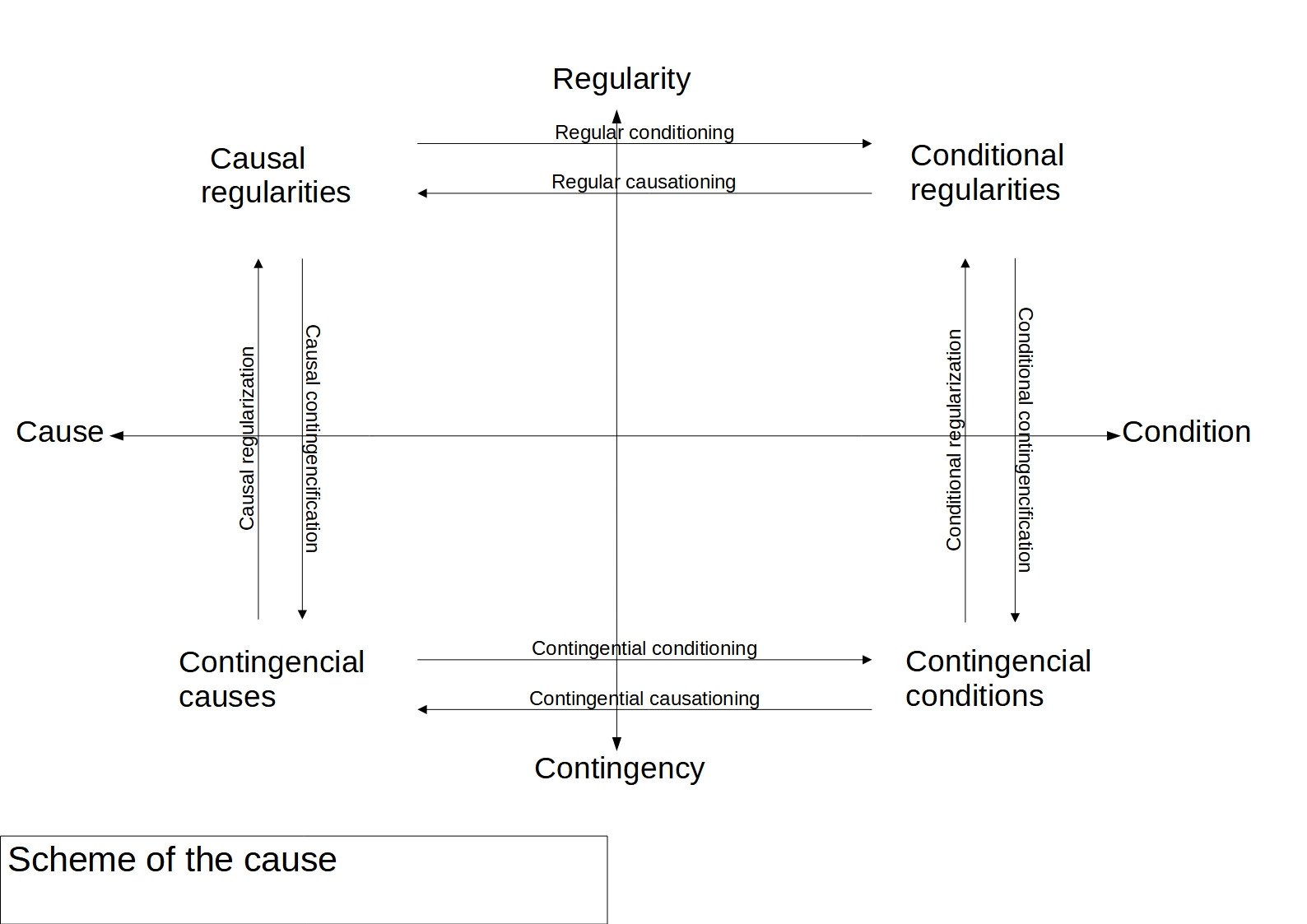

2. Далее перед нами стоит задача доказать, что природа как совокупность сборок может быть только бесконечной, а также уточнить, какого рода бесконечность мы имеем в виду. Для этого нам надо «заземлить» принцип «бытия-иным», разобравшись с тем, что такое бытие в принципе. Но этот вопрос нами уже решён: быть — значит быть процессом соединения и разъединения объектов и пространств, взятых по отдельности и в системе взаимодействия. Отсюда ясно, что «быть-иным» значит «быть иным способом соединения и разъединения объектов и пространств, взятых по отдельности и в системах взаимодействия». И далее наша задача состоит в том, чтобы показать, что бесконечность природы не берётся нами в качестве недоказуемой и некритикуемой догмы, а выводится из принципа «бытия-иным» — далее станет ясно, можно ли ли это выражение заменить более подходящим — изменчивость, аллогенез, или что-то в этом роде. Сам Мейясу концептуализирует его как необходимость контингентности, то есть гипостазированной случайности, что на русский следовало бы перевессти как случайностность. Но контингентность у меня уже записана на схеме причинности внизу, как противоположность закономерности, следующая из отсутствия связей между элементарными субсборками.

В таком случае Мейясу допускает каузальный редукционизм, вид метафизической редукции, связанный с недооценкой объективной закономерности. Поэтому лучшей конкретизацией принципа «бытия-иным», общего с нас с социальными конструктивистами и агностиками, равно как и с единомышленниками Мейясу, будет принцип изменяемости, отвержение и абсолютизация которого ведут к очевидно нелепым следствиям.

В самом деле, предположим, что вещи в какой-то момент были, или станут в будущем неизменяемыми. Первое очевидно нелепо — ведь тогда они не могли бы перейти из неизменного состояния к процессу изменений, который мы сейчас наблюдаем, о чём писал ещё Энгельс в «Анти-Дюринге» касательно как подвижности так и изменчивости:

«Когда мы мысленно рассматриваем природу или человеческую историю, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения соединений и взаимодействия, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все представляется движущимся, изменяющимся, возникающим и исчезающим». Ф. Энгельс, Анти-Дюринг

Возможность будущего неизменного состояния столь же невозможна: для этого нужно было бы, чтобы разделение между объектами и пространствами, элементами и системами уничтожилось бы, так как если останутся объекты и пространства, то сохранится возможность движения, а значит и изменения. К тому же ничего не бывает без причины; значит и наступление неизменяемого состояния также должно будет иметь свою причину; но в качестве причины может выступать только нечто существующее, а не то, чего нет. Но всё существующее — это подвижные и изменчивые сборки, а значит даже если одна из сборок сможет парализовать на какое-то время движение и изменчивость другой, вся совокупность сборок останется изменчивой. К тому же поддержание такого статического состояния — мы знаем это из физики — будет требовать большой энергии для своего поддержания, а значит энергия должна будет перераспределяться в остальной природе, которая, тем самым, должна будет остаться изменчивой. На это можно выдвинуть аргумент о тепловой смерти вселенной, возвращающий нас к вопросу о её закрытости или открытости уже в плане термодинамики.

Однако против этого бесконечного ряда гипотез о возможном конце всего сущего, о неизменном состоянии, следует выдвинуть тот же принцип фактичности или фактуальности. Мейясу, вводя этот принцип, придаёт ему опять же метафизическое толкование, понимая его как следующим образом:

«Фактичностью я называю отсутствие причины для всякой реальности; иными словами, это невозможность обеспечить предельное основание для существования любого сущего. Можно говорить только об условной необходимости, и никогда об абсолютной. Если определенные причины и физические законы установлены, мы можем утверждать, что должны быть определенные следствия. Но мы никогда не найдем основание для этих законов и причин, кроме иных необоснованных причин и законов: нет ни предельной причины, ни предельного закона, то есть причины или закона, содержащих в себе основание собственного существования. Но эта фактичность свойственна и мышлению. Картезианское когито ясно показывает это: в нем существенна условная необходимость — если я мыслю, значит, я должен существовать. Это не абсолютная необходимость: не необходимо, чтобы я мыслил. Изнутри субъективной корреляции я принимаю собственную фактичность и, значит, фактичность мира, скоррелированного с моим субъективным доступом к нему. Я поступаю так, постигая отсутствие последнего основания, causa sui, способного обосновать мое существование.»

Я бы характеризовал данное понимание как некое негативное единство случайности, беспричинности и бессубстанциональности — а также позитивной данности подвижного мира явлений. Это последнее, на мой взгляд, и является рациональным зерном в его позиции: фактическая данность мира явлений это то, что не решится отрицать никто, кроме совсем отъявленных демагогов или солипсистов — однако мы и не обязаны вступать с ними в полемику, так что можем оставить их за скобками рассмотрения, вместе с господами, отрицающими законы логики и тому подобной публикой.

Так вот, если бы было возможно, чтобы мир скатился в какое-то неподвижное неизменяемое состояние — или тем более, как это допускает Мейясу, самоуничтожился — то на протяжение бесконечного времени, предшествовавшего настоящему моменту, это давно бы произошло, и мы бы об этом не разговаривали. Поскольку же мы есть, значит с миром всё в порядке, движение и природа в целом неуничтожимы и несотверимы:

«Материя без движения так же немыслима, как движение без материи. Поэтому движение так же несотворимо и неразрушимо, как сама материя». Ф. Энгельс, Анти-Дюринг

К этому и следует отсылать сочинителей гипотез о конце всего сущего и о возникновении природы из ничего.

Единственным неизменным моментом в таком случае остаётся сама изменчивость, что мы, опровергая возможность неизменности, уже доказали. В самом деле, предполагая, что изменчивость может измениться не в том или ином отдельном отношении, а вообще, мы должны допустить или то, что она некогда возникла, или что она когда-то уничтожится. Но то и другое нелепо, что выше уже доказано.

Тем самым вместо контингентности и фактуальности, предложенных Мейясу, я полагаю, имеет вести смысл о принципах изменяемости и данности соответственно — так будет проще как философски, так и лингвистически.

Отсюда мы выходим на финишную прямую, к доказательству безначальности и бесконечности природы. В самом деле, если некто утверждает, будто природа может быть беспредельной, но ограниченной и иметь конечное число измерений и объектов внутри себя, то мы должны спросить: а откуда взялась данная конкретная конфигурация? Поскольку из ничего ничего не бывает (что есть негативное определение принципа причинности), значит возникнуть она могла только из чего-то предшествующего, которое есть, как мы установили ранее, какая-то другая сборка. К которой применимо то же рассуждение, так что весь причинно-следственный ряд простирается в безначальность, в которой все логически=геометрически возможные комбинации уже были пройдены бесконечное множество раз по принципу изменяемости.

Все мыслимые повышения и понижения размерности пространств уже некогда происходили и будут происходить в будущем бесчисленное множество раз — вот следствие существования причинности. Это можно попробовать опровергнуть, предположив, что причинность бегает по замкнутому кругу, подобно тому как пространства могут замыкаться сами на себя. В таком случае мы выходим из этого конечного круга путём постановки вопроса о его причинах: что замкнуло причинность в такой круг, и как он в будущем может развалиться? Причины и следствия бегают в наших телах по афферентным и эфферентным нейронам — однако такие циклы причинности сами имеют причину и конец.

Аналогично решается вопрос и с замыканием пространства: если та или иная часть пространства природы замкнута тем или иным образом, значит должны существовать внешние силы, которые его таким образом замкнули. Сам факт расширения нашей вселенной указывает на некие пока неизвестные науке силы из внешней природы, которые её произвели и раздувают с ускорением.

Иначе говоря, бесконечность природы, а конкретнее изономия как реальность всего возможного доказывается из принципа причинности, который по схеме распадается на причины и условия как актуальные и виртуальные, фигуративные и фоновые порождающие факторы. Через первые мы доказывает диахроническую изономию, безначальный ряд всех возможных изменений; через вторые мы доказываем синхроническую изономию — бесконечность внешних условий этих изменений.

Схема сборок применительно к решению данной проблемы модифицируется следующим образом:

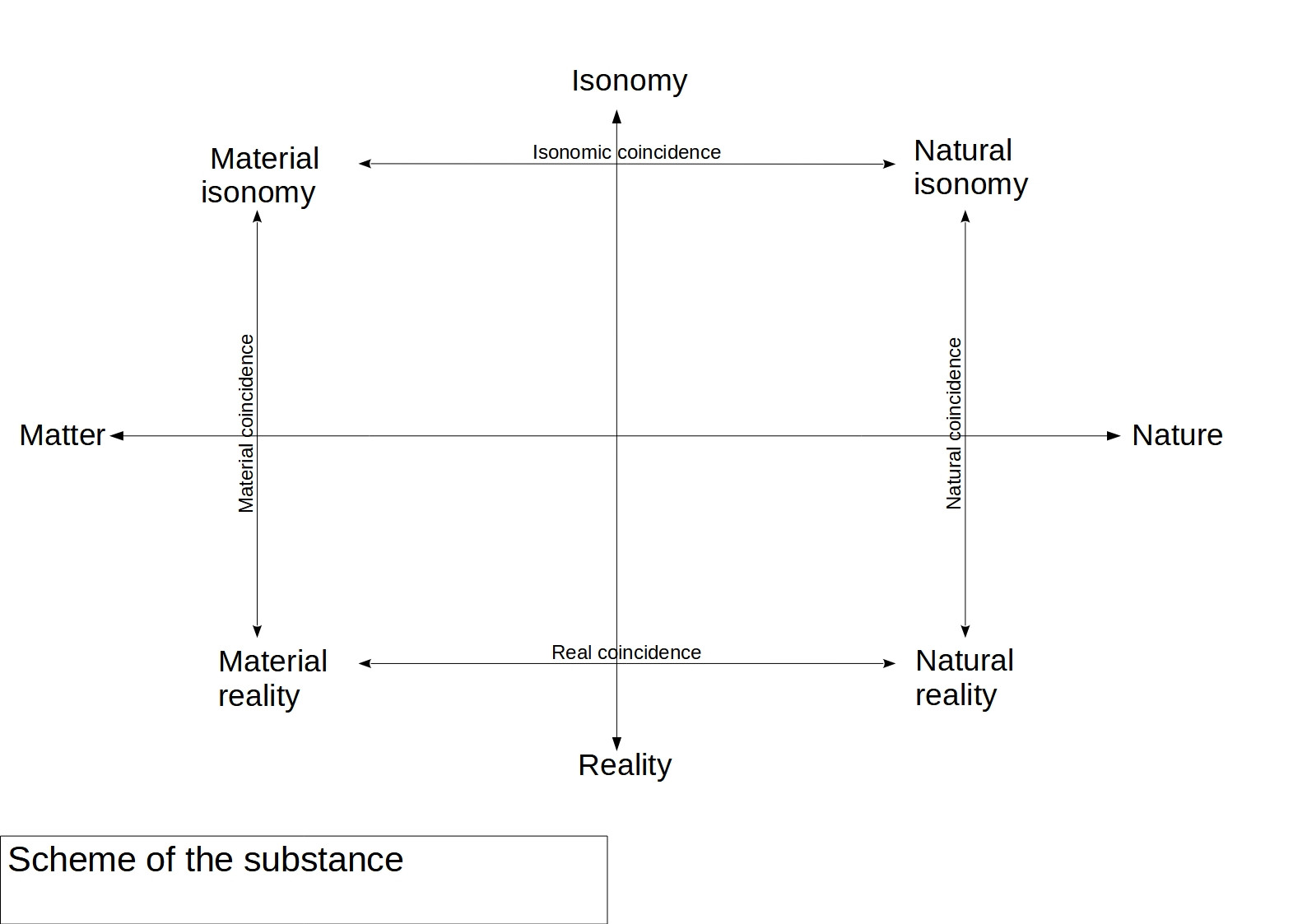

Материя как актуальное измерение субстанции совпадает с природой как виртуальным измерением субстанции; тогда как реальность совпадает с изономией как реальностью всего возможного.

Кстати говоря, здесь мы вступаем в противоречие также и с вульгарными диаматчиками, которые абсолютизируют внутренние причины изменений и развития, присущие некоторым сложным системам, да и то не во всех отношениях.

Что же касается природы в целом как совокупности всего существующего, то к ней в целом причинность и изменяемость неприменимы. Отсюда следует подтверждение верных и признаваемых большинством материалистов положений, что материя или природа есть causa sui, вследствие своей актуальной бесконечности изменяемая лишь в своих частях, но в целом абсолютно неизменная.

Что опять же противоречит догмам наших «марксистов», которые о вечности и бесконечности природы ни разу в жизнь всерьёз не думали, и если их не побудить к этому, то и не задумаются.

***

В целом я считаю необходимость такого пояснения существенной и выигрышной в сравнении с современными формами философствования, представляющими собой скорее наборы слабо обоснованных абстракций, чем действительную философию. Адекватная система должна быть хорошо простроена и выверена снизу доверху и обратно, объясняя и то, из чего состоит действительность — и то, как устроен мир в целом — и что нам в нём делать.

Сравним это с коллегами Квентина Мейясу по философскому цеху, с плеядой спекулятивных реалистов.

Грэм Харман, изобретатель объектно-ориентированной онтологии и самого термина спекулятивный реализм, берёт за основу своей системы принцип наивности: «как ему кажется, так мир и устроен на самом деле!» Из трёх выше поставленных вопросов он отвечает только на первый, и то совершенно неудовлетворительно: по его мнению мир состоит из объектов, каждый из которых образует единство реального объекта и его реальных свойств с чувственно воспринимаемым объектом и его чувственными свойствами. Иначе говоря, единство ноумена и феномена. Какое-то рациональное зерно тут есть в гносеологическом аспекте — если мы захотим исследовать ноуменально-феноменальную диалектику — однако в целом его система является беспространственной, созерцательной и метафизической в старом марксистском смысле этого слова: мир в ней представляется скоплением отдельных бессвязных объектов, взаимодействующих только по видимости. Методологически и политически его система почти не пригодна; по эстетике у него есть ряд работ, которые я пока не читал, но исходя из общих сведений, там тоже должно быть полно путаницы.

Сам Мейясу пытается рассмотреть реальность в целом за счёт уже описанного выше перетолкования принципа инаковости, в целом свойственного западным философиям после 60-х годов. Однако этот принцип у него остаётся без заземления — как если бы мы уловив общую идею периодического закона, при этом ничего не знали о тех реальных элементах, свойства которых он описывает.

В этом плане метафизики Хармана и Мейясу сходны: у первого идёт абсолютизация отдельных объектов, мыслимых как неподвижные, беспространственные и представляемые, и отсутствует представление о мире в целом; у второго есть попытка представить мир в целом как гиперхаос — то есть абсолютную случайность, которая якобы может даже самоуничтожиться — но отсутствует представление о конкретных составных частях действительности.

Античный материализм, на который я опираюсь, хорош был тем, что был простроен снизу доверху: вот атомы и пустота как составные части реальности — а вот бесконечная природа, в которой вечно повторяются их комбинации как мир в целом.

Мой материализм отличается от античного тем, что я

1. Считаю неделимость не абсолютной, а относительной: такое-то тело не делимо при таких-то условиях;

2. Считаю пустоты или пространства также делимыми и составимыми;

3. Соответственно, концептуализирую развитие и деградацию как образование и разрушение системных уровней;

4. Ввожу классификацию соотношений противоположностей от тождества до антагонизма;

5. Ввожу детализированную систему понятий для описания сборок в различных отношениях, какой проработки у античных материалистов не было;

6. Более детально доказываю бесконечность и изономию природы;

7. Делаю из этого гносеологические выводы о возможности иных физик, биосфер и обществ;

8. Делаю из этого политико-этические выводы о необходимости борьбы за коммунизм;

9. Делаю из этого эстетические выводы о наслаждении как смысле искусства;

10. Делаю из этого методологические выводы о необходимости спекулятивного применения результатов философии к конкретным областям — наукам, политике и искусству — для получения прибавочного знания и прибавочного незнания, противоречие между которыми является двигателем философского исследования.

***

Мы очертили современных западных философов, пытающихся строить материалистическую и реалистическую философию, но зашедших в тупик — про Квентина Мейясу и Грэма Хармана. В действительности их движение «спекулятивных реалистов» ими не исчерпывается. Харман об этом написал книгу «Спекулятивный реализм», по мотивам конференции, проходившей в Годсмите, что под Лондоном, в 2007-м году. Там помимо этих двоих принимали участие ещё двое: Рэймонд Брассье и Йен Гамильтон Грант — нигилист и шеллингианец. С философией последнего я не очень знаком, но в целом, как я понимаю, она представляет собой попытку преодолеть гегелевское наследие путём возвращения к более раннему этапу развития немецкой классической философии, т. к. у Шеллинга разрабатывалась своеобразная спекулятивная натурфилософия, и вот из спекулятивного понятия развивающейся природы Грант и хочет вывести некий прибавочный смысл, актуальный сегодня. Что на мой взгляд есть попытка найти простое решение там, где оно может быть только комплексным. В самом деле: сам Шеллинг, разрабатывая свою натурфилософию, опирался на последние данные современных ему естественных наук. Значит даже если мы усмотрели в его трудах нечто существенное — философский метод или набор понятий — нам всё равно их придётся согласовывать с данными современного естествознания, которые и выступают важнейшим стимулом для развития философии. В связи с чем Альтюссер и вовсе считал, что у философии нет своей истории, и она есть поле противостояния материализма как научной философии и идеализма как антинаучной. На мой взгляд это преувеличение, однако то, что научная и в целом общественная практика есть источник развития философии — это неоспоримый факт.

Тогда как в работах Гранта мы встречаем попытку увязать философские концепты лишь с отдельными данными естествознания — к примеру, с работами чилийских кибернетиков Матурана и Варелы, авторов теории аутопоэзиса, которая в их же собственном толковании колеблется между учением о самоорганизации материи и системным солипсизмом. Тогда как для адекватного решения проблемы применимости философии в естествознании и вообще в науке следует брать ряд наук от математики и физики до социологии и психологии и с опорой на них разрабатывать систему, о чём я скажу подробнее ниже.

В целом я бы характеризовал позиции обоих, Гранта и Брассье, как поэтико-эстетическое отношение к природе/реальности/материи, имеющее два полюса: восторженный и скорбный.

Представители первого вместо исследования различных форм движения материи и их взаимосвязи, приходят в восторг от уникальности каких-то отдельных её аспектов, отдельных объектов, начинают описывать их и свой восторг по этому поводу — и всё, на этом их мысль заканчивается. К примеру Джейн Беннет в книге «Пульсирующая материя» описывает свой опыт, что как-то раз она шла по улице, и ей в глаза бросилась пивная пробка, валявшаяся на мокром после дождя асфальте, рядом с ней — потерявшаяся перчатка, а ещё чуть подальше — дохлая крыса. И всё это блестело на солнышке. Осознав, что всё это материально, авторка пришла в такой восторг, что решила об этом написать книгу — и написала, что немало говорит о её целеустремлённости и энергичности. К этому же направлению относится переводчик Делёза на английский, Брайан Массуми, написавший книгу «Чему животные могут нас научить в политике», но взявшийся сразу за экологию высших млеопитающих и птиц, и как гуманитарий вчитавший в неё бездну антропоморфизации, так что ничего путного в его книге я не нашёл.

Представители второго точно также ничего не исследуют, а лишь приходят в скорбь и отчаяние от того, что воображают ту же самую отдельность и случайность всех вещей, обречённых со временем обветшать и погибнуть. Помимо Рэя Брассье сюда относится целая плеяда путаников, таких как Дилан Тригг — британский феноменолог, взявшийся исследовать «феноменологию нечеловеческого» на материале фильма ужасов Джона Карпентера «Нечто» о встрече полярной экспедиции с инопланетной формой жизни; Бен Вударт, написавший трактат «Динамики слизи» об эстетике грибов в художественной литературе (- видимо нормальных учебников по микологии, в тысячу раз более интересных, чем все выдумки беллетристов, для него не существует!); Юджин Такер, написавший трёхтомник «Ужас философии», в котором стремится как и Брассье, доказать случайность, бессмысленность и конечность человеческого существования, которое непременно закончится вымиранием, бессилие в познании законов природы, которых к тому же, по его мнению, вовсе нет, и так далее — однако в отличие от Брассье, опирающегося в большей степени на данные вульгарно понятых космологии и нейронаук, в большей мере ссылается на Лавкрафта и прочую беллетристику.

Как мы видим, оба направления исходя из ложной посылки о случайности и бессвязности окружающего мира, то есть из метафизики. И соответственно, развивают эту идею не в направлении предметного исследования, когда перед нами есть какая-то система или набор систем, и нам надо понять, как они работают, чтобы потом приобретённое знание работало на нас — а в направлении либо восторженной благоглупости, либо мировой скорби, то есть определённого настроения, в достижении которого у себя самих и у своих читателей они и видят смысл философствования.